Bonaventura und Maria Maier

Bonaventura Maier, geboren 1953, und seine Frau Maria, geboren 1954, sind zum Zeitpunkt des Interviews noch Bauersleute mit einem Hof im Ortszentrum von Buchbach. Bald werden sie aus dem Markt ausziehen, zum neuen Anwesen beim Laufstall an der Veldener Straße. Dann wird der alte Hof wohl abgerissen. Der Ort verliert damit einen Teil seines unverwechselbaren Gesichts.

Tonaufnahmen Buchbach, 10. Juli 2016, 9–10:45 Uhr

Im Lauf des Gesprächs wechseln alle zum Du, aber manchmal geht’s doch wieder durcheinander.

Woher kommt eigentlich der Vorname „Bonaventura“?

Bonaventura: Der Name kommt vom Vater. Angeblich soll der Name vom Opa seinem Sitznachbarn in der Kirche gekommen sein. Das war der Betbruder, er kam von Litzelkirchen bei Oberbonbruck, so hat man früher gesagt, der hat Bonaventura geheißen. Eine Schwester vom Opa war im Kloster, auch sie hat diesen Namen angenommen. Mein Vater hat so geheißen, ich heiß so und der Junior heißt auch so. Ob’s den Namen früher in unserer Familie schon gegeben hat, weiß ich nicht.

Früher wurde halt der ältere Sohn immer nach dem Vater benannt.

Wie lange ist Ihre Familie auf diesem Hof in Buchbach?

Bonaventura: Ganz genau weiß ich es nicht. Das Haus ist, glaube ich, 1898, gebaut worden. Die Jahreszahl findet sich oben an der Treppe.

Es gibt nur drei Häuser in diesem Baustil. Woher der kam, weiß keiner. Bei uns sind die Zimmerdecken in fast drei Meter Höhe! Richtung Ella gibt es noch zwei Häuser in diesem Stil. – Meine Großeltern haben dieses Anwesen gekauft, um 1915 umanand, ganz genau weiß ich das aber nicht. Als jungen Menschen interessiert einen so etwas nicht.

Vorher waren ein alter Stall da und das Haus. Und dann haben es meine Großeltern gekauft. Ich glaube, die haben hier vier Kühe gehabt, ein Ross und einen Ochsen. Je größer der Bauer, desto mehr Rösser hat er gehabt, so war das früher.

Meine Vorfahren hatten zunächst bei Dorfen einen Hof, der war ungefähr doppelt so groß wie dieser hier. Da gab es irgendeine Geschichte mit einem Knecht. Der Bauer und der Knecht haben sich nicht vertragen. Da hat der Opa gesagt: „Bevor ich einen Ärger hab mit solche Leut‘, dann verkauf‘ ich lieber das Anwesen und wir kaufen uns etwas Kleineres, wo wir die Arbeit selber machen können.“ So hat uns das d‘Mam erzählt.

Seitdem sind wir hier auf dem Luber-Hof, bei uns heißt’s „beim Luber“. Der Opa hieß Luber, er kam ursprünglich von Neufraunhofen.

Maria, wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt?

Maria: Wir haben uns in der Winterschule in Mühldorf kennengelernt und ich hab hierher geheiratet. Ich bin von Peterskirchen, Landkreis Traunstein.

Bonaventura: Vor der Gebietsreform hat Peterskirchen noch zum Landkreis Mühldorf gehört.

Was ist das eigentlich, die „Winterschule“?

Bonaventura: Das ist eine landwirtschaftliche Fachschule.

Maria: Bei uns gab es Kurse zu Hauswirtschaft mit Landwirtschaft. Man musste z.B. einen Melkkurs machen.

Wie sind denn die ersten Erinnerungen an Buchbach?

Bonaventura: Da war nichts, bei uns war Schluss, der Hof gegenüber – dort wo heute das Haus noch steht – war der Ort zu Ende. Soviel ich mich erinnern kann, hatten wir freie Sicht hier. Das Lagerhaus ist 1955 oder so gebaut worden, da kann ich mich noch ein brecke erinnern, wie das gebaut worden ist.

Wo war man beim Haare schneiden, beim Einkaufen?

Bonaventura: Der Bader, so hat man früher gesagt, das war der Mückl Hans. Das Haus gibt es heute nicht mehr. Es war gleich beim Vitzthum, da war so ein altes Haus. Das gehörte zwei Austragsleuten. Unten war ein kleiner Laden drin, dort hat der Haare geschnitten. Seine Tochter hat dann später auch Friseur gelernt, für Damen. Das war damals gegenüber dem Rambold-Kaufhaus, an der Straße nach Ranoldsberg. Da war früher die alte Post drin.

Einkaufen, das war beim Gschwendner, bei der Riederin, beim Boxhammer, beim Greimel. Schreibwaren gab es beim Klein, dort gab es auch Guatln und solche Sachen. Pausebrot haben wir bei der Gallinger Fanny gekauft, die hat Semmeln gehabt. Wir haben ein Zehnerl mitbekommen und haben uns für die Pause eine belegte Semmel gekauft.

Und Erinnerungen an die Schulzeit?

Bonaventura: Ich bin eindreiviertel Jahre in die alte Schule gegangen, dort, wo heute das Rathaus ist. Danach bin ich in die neue Schule hinauf gekommen, in den Neubau. Oben hat es ja auch schon vorher ein Schulgebäude gegeben, aber an das erinnere ich mich nicht. Es war ja damals nicht üblich, dass man vor der Schule im Markt umeinand gelaufen ist.

Der erste Lehrer war der Vilsi [Karl Vilsmeier war in den 1950er Jahren Hauptlehrer in Buchbach], der hat eine große Untugend gehabt.

((O-Ton, 15‘17‘‘ – 15‘41‘‘))

Wenn du weiter hinten außen in der Bank gesessen bist, dann hat er einen immer grundlos am Ohrwaschl gepackt und hat es gedreht. Er hat sich hingestellt, hat die ganze Schule [die Schulklasse] betrachtet, und hat das Ohrwaschl ‚packt und so dreht [Bonaventura Maier dreht an seinem Ohr]. Wenn man dann nach Hause gegangen ist, hat man ein rotes Ohrwaschl g‘habt. Da hieß es dann daheim: „Hast wieder eine Watsch’n gekriegt?“

Den Spleen, den er gehabt hat, das war Rechnen. Wennst du Rechnen hast können, dann warst du bei ihm schon gut dabei. Das andere war dann nicht mehr so wichtig. Ich schreib jetzt nicht direkt grob, aber hab mit der Feder schreiben müssen, weil man, so hat es damals geheißen, mit der Feder schöner schreibt. Das ist meine Erinnerung an die Schule. Er hat einen immer am Ohrwaschl gepackt, ist man weggerückt, dann ist er nachgegangen. Früher hat man sich nicht getraut zu sagen: „Jetzt hör auf!“

Gab es zuhause Erzählungen über den Krieg? Und kamen nach dem Krieg auch städtische „Hamsterer“ nach Buchbach?

Bonaventura: Da gibt es von meinem Vater gar keine, der hat vom Krieg nix erzählt. Er war im Krieg, ist auch verwundet worden, Knöcheldurchschuss. Anders der Bruder von meiner Mutter, zuhause hat er auch nicht viel erzählt, aber bei uns, der hat geschwärmt, obwohl auch er schwer verwundet worden ist. Sein Sohn ist dann auch wieder Soldat geworden.

Unser Hof war nicht so groß. Bei uns waren Leute einquartiert. Die Leute vom Bootz Jakob waren hier einquartiert, er und seine Eltern, und Leute aus Dortmund, eine Frau mit drei oder vier Kindern. Die waren bei uns und beim Wandinger Kasper einquartiert. Die Dortmunder haben später noch geschrieben, aber das hat sich dann aufgehört. – Einer von den Buben war dann später mal bei uns zum Übernachten. Da war ich ungefähr 18. Er war ein Monteur, er hat in unserer Gegend einen Auftrag gehabt und gearbeitet.

Und zu den Hamsterern, das weiß ich nur aus Erzählungen: von einigen Bauern haben sie etwas bekommen, und andere haben sich bereichert, nur gegen Schmuck und so haben sie etwas hergegeben. – Bei uns gab es wohl nicht mehr so viel zu holen. Die hatten nur vier oder fünf Kühe und eine Sau. Und die Einquartierten mussten ja davon auch mitleben.

Die Einquartierten haben auch mitgearbeitet, soweit sie das können haben, beim Rüben Hacken und Verziehen, oder beim Kartoffeln Klauben, so wie die Tagelöhnerinnen.

Früher hat jeder Bauer Kartoffeln und Futterrüben gehabt, die meisten auch Zuckerrüben. Wie war das denn bei euch?

Maria: Wir haben mal Gelbe Rüben gehabt, ja Zuckerrüben auch.

Bonaventura: Zuckerrüben waren eine Verkaufsware.

Du hast da praktisch ein Lieferrecht für soundsoviel Doppelzentner. Und so viel wurde dann abgenommen. Wir waren ja klein und haben allein keinen Waggon zusammengebracht. Man hat also einen zweiten gebraucht, der mitgemacht hat. Wenn das Jahr schlecht war, dann wurde alles abgenommen. Die Rüben kamen nach Plattling, dort gibt es heute noch ein Zuckerfabrik. Verladen wurden sie in Schwindegg, da gab es eine eigene Vorrichtung. Man musste mehrmals fahren, bis zu zehnmal. – Damals werde ich so 14, 15 gewesen sein.

Am Anfang waren es Holzwagen, später Gummiwagen mit Aufsteckbrettern. 1956 haben wir den ersten Bulldog gekauft, 15 PS, ein Deutz, der wurde vorgespannt.

((O-Ton 25‘44‘‘ – 27‘48‘‘))

Das war ja alles Handarbeit. Die Rüben wurden von Hand rausgezogen und aufgeladen. Zuckerrüben durfte man nicht anstechen, man konnte also keine Gabel verwenden. Wenn man eine angestochen hat, hat sie geblutet, kein richtiges Blut natürlich. Dann verfaulen die Rüben schneller. Bei uns hat es immer geheißen: „Rüben werden händisch aufgeladen.“ Als ich in der 6. und 7. Klasse war, durften wir zum Rüben Auflegen oder zum Kartoffel Klauben eher von der Schule heimgehen. … Das hat es ja nicht so gegeben mit der Freizeit. Nach der Schule hat es immer geheißen. „Da gibt es etwas zu tun.“ – Alles war ja Handarbeit früher. ... Zum Herausziehen der Rüben gab es so einen Roder, eine Art Spitz, mit dem hat man eingestochen und die Rüben herausgehoben. Aber zuerst haben wir das Kraut schneiden müssen, dazu gab es einen Krautstesser, … das Kraut hat man verfüttert. Das meiste Kraut wurde bei uns mit dem Messer abgeschnitten, … das Kraut hat weg sein müssen.

Beim Kartoffelklauben war es genauso.

Deine Eltern haben keinen Urlaub gehabt ...

Bonaventura: Nein. Meine Eltern sind das erste Mal in Urlaub gefahren, als ich meine Frau schon gekannt habe.

Maria: 1972, oder?

Bonaventura: Die einzige Reise, die sie jemals gemacht haben, ging nach Lourdes, eine Pilgerreise war das damals. Ich glaube, das ging von der Pfarrei Ampfing aus.

Und wann kam der erste Fernseher ins Haus, wann das erste Auto?

Da war ich, glaube ich, zehn Jahre alt. Vorher haben wir die beiden Kindersendungen, „Fury“ und „Lassie“ – andere gab es damals nicht – beim Onkel angeschaut. Meine Tante war Hebamme z’Buchbach. Die haben einen Fernseher gehabt.

An dem Tag, an dem wir fürs Auto – einen Ford 1200 mit einer Sitzbank vorne – den Vertrag unterschrieben haben, sind z’Ella zwei Anwesen abgebrannt, das weiß ich noch. Damals war ich 13 oder 14 Jahre alt.

Welche Rolle hat denn die Kirche in deiner Jugend gespielt?

Bonaventura: Eine ganz große. D‘Mam war Organistin, sie ist jeden Tag in die Kirche gegangen und am Sonntag mindestens zweimal, wenn nicht dreimal. Frau Vilsmeier, die Frau vom Lehrer, war auch Organistin und er, der Karl Vilsmeier, war Chorleiter. Frau Vilsmeier hat als Lehrersfrau mehr Freizeit gehabt, sie sind öfters fortgefahren. Wenn sie nicht Zeit gehabt hat, hat d‘Mam die Orgel in der Kirche gespielt. Am Sonntag war um 7 Uhr Kirche und dann noch eine um 9 Uhr. – Das Orgelspielen hat sich d’Mam selber beigebracht. 69 Jahre alt ist sie geworden, und sie hat über 50 Jahre Orgel gespielt.

Maria: Früher ist man jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Wenn man mal nicht gegangen ist, hat’s am nächsten Tag schon in der Früh g’heißen: „Warum warst denn ned in der Kirch?“ Der Kirchgang am Sonntag war selbstverständlich. Einen eigenen Kindergottesdienst hat es auch gegeben.

Bonaventura: Ich hab noch ministriert. Da war noch das Engelamt, da bist du jeden Tag gegangen. Das Stufengebet hab ich auf Lateinisch gekonnt: „Mea culpa …“ – heut weiß ich es nimmer auswendig.

Erstkommunion und Firmung waren früher richtige Feiertage. Das war nicht in erster Linie ein Feiertag, weil man da etwas bekommen hat, anders als heute. Zur Firmung hab ich eine Uhr bekommen, ja, das war so.

Maria: Und einen Ausflug gab’s.

Bonaventura: Wir haben keinen Ausflug gemacht. Die Firmung war in Velden, in Buchbach gab es keine Firmung damals. Das kam erst später, dass es an jedem Ort die Firmung gibt. Mein Firmpate und seine Schwester – sie hat auch einen Firmling gehabt – wir sind danach alle zum Wirt gegangen, dort hast du ein gutes Essen bekommen, ein Wiener Schnitzel. Danach gab’s noch ein Eis, das war etwas Besonderes. Danach waren wir bei meinem Paten. Und von dort haben mich meine Eltern wieder abgeholt.

Maria: Bei mir war’s auch so. Firmung war in Trostberg, die Kirche war g’steckt voll und wir sind nacheinander durchgefirmt worden. Es hat auch einen Firmunterricht gegeben, den hat bei uns der Pfarrer gemacht, genauso wie den Kommunionunterricht, wir haben eine Probe gehabt und sind eingeteilt worden. Feierlich war’s, die Kommunion.

Bonaventura: Ich glaube, dass wir damals 200 Firmlinge waren. Das war 1965/66.

1975 ist der Vater gestorben.

Maria, als Sie nach Buchbach gekommen sind, wie hat es Ihnen hier gefallen?

Maria: Ich bin hierhergekommen, war aber auch relativ viel daheim. Dort habe ich ja auch den Hof bekommen. So hatten wir zwei Höfe gleichzeitig. Meine Mama und der Papa haben daheim noch alles gemacht. Später haben wir dann die Kühe hergegeben und nur noch Hornvieh gehabt. Darum hat sich die Mama lange gekümmert, der Papa ist in die Arbeit gefahren. Wie er in die Rente gegangen ist, hat er auch noch ein bisschen mitgeholfen. Meine Mama war eine leidenschaftliche Bäuerin.

Mit dem Auto bin ich hin und her, das sind 35 Kilometer einfach. Drin [in Peterskirchen] haben wir die Felder gemacht, die Stallarbeit hat die Mama gemacht. Ohne die Mama wäre es nicht gegangen.

Bonaventura: Zum Arbeiten dorthin zu fahren, das hätte nicht funktioniert. Wir haben ja auch Jungaufzucht gehabt. Du musst ja die Kuh vom Kalb wegbringen, sie soll ja wieder trächtig werden. Wenn du da nicht da bist, übersiehst du das. Das hat alles die Mama gemacht.

Wie sah denn der Hof in Buchbach aus, als ihr ihn übernommen habt? Und wie war der Alltag auf dem Bauernhof?

Bonaventura: Das hat eigentlich alles genauso ausgesehen wie heute, nur der Stall war kleiner. Der Stall war 1953 gebaut worden, wir hatten neun oder zehn Kühe und Nachzucht, ein oder zwei Mastbullen … 1970 haben wir fünf Meter angebaut, da war dann für 14 Kühe und Platz für 16 Mastbullen.

((O-Ton 40‘26‘‘ – 41‘11‘‘))

Als ich noch in der Schule war, sind wir um vier, halb fünf aufgestanden und zum Eingrasen gefahren. Mit dem Bulldog ist das Gras abgemäht und mit der Hand ist es aufgeladen worden. Wieder zurück, sind die Tiere gefüttert und die Kühe gemolken worden.Jeden Tag das Gleiche, auch am Sonntag. Meine Mutter ist dann um halbsieben ins Haus zum Waschen, hat das Zeug noch hergerichtet für uns Kinder, und ist anschließend in die Kirche. Im Winter war alles ein wenig später, der Ablauf ist ja immer gleich, da hat man dann mit der Hand das Futter vom Silo genommen.

((O-Ton 41‘41‘‘ – 42‘56‘‘))

Wir haben ein Holz, bei Langenloh. Das war die Winterarbeit: Brennholz machen. Im Sommer Rüben hacken, das hat drei bis vier Tage Zeit gebraucht. Beim Heuen war es das gleiche – damals haben wir ja die Maschinen noch nicht gehabt. Heute mäht man das Ganze Gras beim Silieren auf einmal, 40 bis 50 Tagwerk, früher hat man pro Tag ungefähr eineinhalb Tagwerk gemäht. … Wir waren zu dritt: Der Vater, die Mutter und ich. Es war der Brauch, dass du das Heu zusammenrechst und mit der Gabel aufhäufst, so läuft, wenn es nachts feucht wird, die Feuchtigkeit wieder ab. Am nächsten Tag musste man dann die Haufen mit der Gabel wieder auseinanderziehen, es gab dafür ja noch keine Maschinen. Danach ist man dann mit dem Gabelheuwender drübergefahren.

Auf Heuheinzen haben wir den Klee aufgehängt, wenn es schlecht Wetter wurde. Je öfter man den Klee anlangt, desto weniger Klee bringt man heim, weil die Blattl und alles Gute einfach abfallen. Und so hat man halt den Klee auf die Heinzen g’hängt … Der Klee war für die Rösser.

Das Gsottschneiden war auch so eine Arbeit. Für die Rösser braucht man viel Kleeheu und etwas Stroh. Und bei den Kühen braucht man viel Stroh und etwas Heu, obwohl sie es sind, die Milch geben. Aber früher war auf dem Hof das wichtigste Vieh das Ross. Das Ross hat die Arbeit gemacht, die Kuh hat nur Milch gegeben.

Seit wir den neuen Stall haben, können wir später aufstehen. Wir müssen ja jetzt nicht mehr melken, vielleicht mal zwei oder drei Kühe, je nachdem, wieviel Kälber es grad hat.

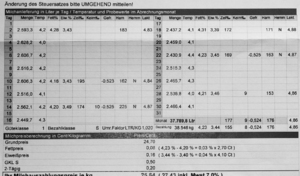

Früher sind wir schon Viertel nach fünf Uhr oder halb sechs Uhr aufgestanden, weil der Milchfahrer um halb sieben gekommen ist. Die Milch wurde früher jeden Tag geholt, heute jeden zweiten Tag, um halb neun. Vom Meggle. Wir sind immer da, denn oben ist der Stall zugesperrt. Automatisch wird vom Milchfahrer eine Probe entnommen, sechs bis siebenmal im Monat, und ein Protokoll erstellt, auf Hemmstoffe aufgrund von Kuhbehandlungen und auf Keime untersucht, der Fett- und der Eiweißgehalt erfasst.

Heute stehen bei uns 70 Kühe im Stall. Andere haben 500.

Heute sind wir spezialisiert auf Milchwirtschaft und weibliche Rinder.

Früher hatten wir ja auch Zuchtsauen und Mastbullen. Mit den Rüben haben wir schon sehr früh aufgehört, nach zwei oder drei Jahren. Das ist einfach sehr arbeitsintensiv. Das haben wir nicht mehr geschafft, zusammen mit dem Fahren nach Peterskirchen. … Bei uns ist es so: Unser Futter haben wir normal selbst. Wir verkaufen die Peterskirchener Erträge und kaufen von dem Erlös von heimischen Bauern das Futter zu, vom Huber Hans den Mais, vom Hargasser in Niederloh das Gras.

Was war denn der Grund für den neuen Stall außerhalb vom Markt?

Bonaventura: Wir hatten hier keine Erweiterungsmöglichkeit mehr. Einen Stall hätten wir noch bauen dürfen, wir hätten von den vorhandenen 56 GV (= Großvieheinheiten, eine Kuh hat 1 GV, mit eineinhalb 0,7, ein Kalb 0,5 GV) auf maximal 80 bauen dürfen. Der Bau wäre aber teurer geworden, als was wir mit den zusätzlichen GV hätten erwirtschaften können. Auch vom Tierwohl her war es nicht optimal: Ein Drittel bis zur Hälfte des Stalles hätte komplett zu sein müssen, kein offenes Dach, keine Fenster – wegen der Emissionen für die Nachbarschaft.

Maria: Wir hätten auch die Güllegrube nicht mehr untergebracht. Alles war mit Schwierigkeiten verbunden.

Und warum verlegt ihr nun auch noch euren Wohnort nach außerhalb?

Das ist ja eine endlose Fahrerei, und unser Auto braucht dann – weil der Motor ja immer kalt ist – 20 Liter Sprit statt der üblichen 10. Am Tag fährt man sechs- bis siebenmal hinauf: in der Früh zur Stallarbeit, dann kommt mal der Besamer, zum Futter herrichten – immer hin und zurück. Jetzt haben wir unten Kälber, die brauchen extra Futter und Milch. Wenn man da etwas vergessen hat, muss man wieder hoch zum Stall.

Und man muss den Melkroboter kontrollieren?

Der sagt mir sofort, wenn er kaputt ist. Dann ruft er mich an. Am Telefon. Und dann gibt er durch, was nicht funktioniert. Das wiederholt er dann noch einmal und legt dann auf.

So klingt es, wenn der Roboter anruft: ((O-Ton Robotermitteilung am Telefon.mp3))

Schon ein bisschen unheimlich ist das …

Maria: Ja, schon. [lacht]

Bonaventura: Es gibt nur noch zwei Bauern in Buchbach, oben der Spagl, Mauth, und der Mayrhofer, Ziegelstadel.

Habt ihr eine Vertretung im Gemeinderat?

Bonaventura: Was brauchst du in der Gemeinde? Du brauchst nicht viel. Wenn ich etwas brauche, gehe ich selber hin. Deswegen ist ja der Bürgermeister da. … Den Bürgermeister hat es zu interessieren, wenn man etwas sagt, so jedenfalls sehe ich das.

Ich habe mich vier- oder fünfmal für das Umland für den Gemeinderat aufstellen lassen, aber mich hat niemand mögen [lacht]. Wir wollten halt immer, dass das Umland stark ist, dass Vertreter vom Umland in den Gemeinderat reinkommen und ein wenig zusammenhalten können.

Und in Vereinen, seid ihr da irgendwo aktiv?

Bonaventura: Ich bin beim Stockschießen, als Freizeitsport. Da war ich aktiv, nicht überörtlich. In Buchbach gab es damals 30 Mannschaften, als A, B und C! Und beim TSV sind wir beide.

Habt ihr auch Biogas?

((O-Ton 1h 03‘55‘‘ – 1h 05‘37‘‘))

Meiner Meinung nach ist da etwas verkehrt gelaufen, bei der ganzen Energiebereitstellung. … Wir könnten Biogas dazumachen, das könnten wir jederzeit. Wenn wir dies machen würden und noch 20 bis 30 Tagwerk Mais dazu hätten, dann könnten wir das mit der Gülle betreiben. Aber kleinere Betriebe sind einfach nicht rentabel. Dagegen verdienen die großen so viel, dass sie immer größer werden, die können auch noch 50 Kilometer umanand fahren. ... In unserem Gebiet hat man als Bauer heute keine Chance, einen einzigen Hektar Grund zu pachten, weil die Pacht fast so viel kostet, als wenn ich den Mais direkt kaufen würde. Heuer im Frühjahr sind wieder zwei Grundstücke verpachtet worden, sie behaupten, dass sie 1200 Euro pro Hektar Pacht bekommen. Der Pächter, der braucht nichts mehr zu tun, der braucht grad in die Hand reinschaufeln. Wenn ich den Mais fertig kaufe, dann kostet der vielleicht 1600 Euro, das sind 400 Euro Differenz. Aber das Ansäen, das ganze Bewirtschaften der Fläche für ein Jahr, das kostet mich ca. 950 Euro … Weil die Großen sehr viel Maschinen umsetzen, sieht man halt gleich, dass wieder die Wirtschaft dahinter steckt.

Ihr habt eine Art Maschinenring?

Bonaventura: Wir haben, drei Cousins miteinand, größere Maschinen, zum Beispiel einen Selbstfahrhäcksler, das ist mittlerweile ein kleines Lohnunternehmen, und auch einen schweren Bulldog.

Ihr drei seid Vollerwerbslandwirte?

Bonaventura: Vollerwerbslandwirt, was ist das überhaupt? Aber heut lernst du das mit der Ausbildung schon gleich mit, einen Nebenerwerb.

Maria: Die Bäuerin macht im Nebenerwerb zum Beispiel Gartenbäuerin, als zweites Standbein. Oder bei den Männern ist es eben der Lohnunternehmer.

Bonaventura: Und wir bekommen jetzt einen Milchautomaten. Unser eigenes Produkt, unser hochwertiges eigenes Produkt wollen wir – wieder – selber an den Verbraucher bringen. Wir haben hier früher bei uns am Gang auch schon mal Milch verkauft, frisch und noch kuhwarm, da sind die Leute von der Küchentür bis hinunter auf die Straße angestanden. Das hat sich aufgehört, weil der Verbraucher so bequem geworden ist, er will sich nicht mehr um sechs Uhr nach Milch anstellen. Aber der Anbieter kann doch nicht den ganzen Tag Milch vom Tank abfüllen, die Milch muss ja gekühlt sein, mal um sechs Uhr, für den nächsten um sieben, für den übernächsten um halb neun. …

Maria: Heute kauft man die Milch im Tetrapack im Supermarkt, die hält im Kühlschrank drei Tage oder eine Woche. … Unsere Milch muss man halt schneller verarbeiten.

Bonaventura: Unsere Milch muss man innerhalb von ein bis zwei Tagen verbrauchen, im Kühlschrank hält sie einen Tag länger. Eine Vorschrift des Gesetzgebers ist es, dass die Milch beim Verkauf heute abgekocht sein muss und eine andere, dass frische Milch nicht transportiert werden darf. Wir dürften also unsere Milch nicht hier am Hof verkaufen, das wäre ja sinnvoller, weil’s zentraler ist. Aber dazu müssten wir sie pasteurisieren. Ein Automat muss auf derselben Flurnummer stehen, wo der Stall ist und wo die Milch erzeugt wird. So kommt eben der Automat zum Stall hinauf. Dort ist die Milch dann frisch, und man kann sie rund um die Uhr abzapfen.

Wie viele Kinder habt ihr eigentlich?

Maria und Bonaventura: Vier.

Maria: Beide Töchter sind verheiratet, eine in Grüntegernbach, sie hat vier Kinder. Die andere ist in Steeg und hat zwei Kinder, sie arbeitet in der Gemeinde, Zankl heißt sie. Der Venti übernimmt den Hof und der jüngere Bub arbeitet als Heizungsbauer beim Kiefinger in Hampersdorf.

Und euer Bub, der ist zuversichtlich, dass auch er noch als Landwirt wird existieren können?

Bonaventura: Er wollte das so. Anders hätten wir den Stallneubau nicht gemacht.

((O-Ton 1h 14‘29‘‘ – 1h 14‘55‘‘))

Maria: Für ihn haben wir das gemacht. Wenn er nicht weitermachen wollte, für uns brauchten wir das nicht mehr zu tun. Er war immer schon, von klein auf, für die Viecher, die Stallarbeit war ihm das Liebste, ihn haben die Maschinen nicht so interessiert, sondern einfach die Kühe. Er hat schon als kleiner Knirps alle Tiere gekannt.

Bonaventura: Bei uns hat jede Kuh noch einen Namen. Aber heute kennt man die Kuh halt von der Nummer, der Roboter kennt nur die Nummer. – Bei uns sind die Kühe im Laufstall, weil wir nicht so viel Fläche haben, dass es sinnvoll wäre, dass man die Kühe rauslässt. – Wenn wir ein Jahr später gebaut hätten, dann wäre es Vorschrift gewesen, dass wir einen Laufhof dazu machen müssen, nicht überdacht, dass der Regen hinkommt.

Kennt oder kanntet ihr eigentlich „Buchbacher Originale“?

Bonaventura: Für uns war als Kinder der Wandinger Kaspar so eine Erinnerung. Der ist zu uns jeden Tag gekommen. Zuhause hat er nicht rauchen dürfen, so hat er eben bei uns jeden Tag eine Zigarre geraucht. … Und da hat er halt auch erzählt. Früher hat er mit Ferkeln gehandelt. Im Krieg war er auch, ich glaube sogar, mit der SS. Ich glaube, er kann da niemand Großes gewesen sein, denn er wurde nie bestraft. Zum Schluss war er Polizist, aber nicht lange.

Wie war das jetzt für euch mit der Zeitzeugenbefragung?

Bonaventura: Da wennst anfängst, da könntest du den ganzen Tag erzählen. Da kommen die Erinnerungen wieder, so nach und nach.

Über die Landwirtschaft könnte man noch vieles sagen. Früher waren 15 Bauern oder mehr hier und haben Kühe gehabt. Geändert hat sich viel, auch unter uns Bauern. Ich hab da so einen Spruch:

((O-Ton 1h 22‘40‘‘ – 1h 22‘59‘‘))

Früher, wenn drei oder vier Bauern am Sonntag nach der Kirch beieinander gestanden sind, und wenn einer gesagt hat, da ist einer krank, dann haben’s g’sagt: „Wer hilft ihm wann und wer tut das und das?“ – Und heut, wenn drei beieinand stehen und es heißt, einer ist krank. Dann warten zwei: „Wann hört er denn auf, dass wir pachten können?“

Die Fragen stellten Marieberthe Hoffmann-Falk für den Heimat- und Kulturverein Buchbach und der Dokumentarfilmer Hans Prockl am 10. Juli 2016.

Das Foto des alten Buchbacher Schulhauses befindet sich im Marktarchiv Buchbach. Alle anderen Fotos und Reproduktionen hat Hans Prockl erstellt.

Technik:

Mikrofonie: 2 x AKG C451 Kugel; Rekorder: Tascam DR100-MKII PCM; 16 bit; wav