Erhard und Uschi Rabenseifner

Erhard Rabenseifner kam 1947 zur Welt, ist Rektor in Ruhestand. Uschi Rabenseifner ist 1963 geboren und nennt sich Hausfrau, Mutter und Religionslehrerin in Teilzeit.

Erhard, wo bist du auf die Welt gekommen?

Erhard: Ich bin per Zufall in München geboren. Da bin ich stolz drauf, immer noch. Das kam so: Meine Mutter war Heimatvertriebene aus dem Sudetenland, und sie war in der Oberpfalz im Lager. Mein Vater war Soldat und in englischer Kriegsgefangenschaft in Holstein. Als sich abgezeichnet hat, dass die Sudetendeutschen zum Großteil in den süddeutschen Raum kommen, hat er sich nach München entlassen lassen. – Und da bin dann ich entstanden.

Mein Vater hat in München zunächst auf dem Bau gearbeitet. Auf meiner Geburtsurkunde steht er als Bauhilfsarbeiter. Später hat er dann eine Anstellung [als Lehrer. Hermann Rabenseifner war ausgebildeter Lehrer, die Red.] im Landkreis Mühldorf bekommen, das war in Gumattenkirchen. Dort haben wir ungefähr drei Jahre gelebt, in einer sehr beengten Wohnung.

Über den Schulrat erfuhr mein Vater, dass in Buchbach eine größere Lehrerdienstwohnung frei würde, denn Lehrerin [Maria] Ursprung sollte in Rente. Aber, so war der Rat, er soll nicht hingehen und sie erschrecken. Mein Vater ist trotzdem gleich mit dem Rad hingefahren, hat sich aber nicht zu erkennen gegeben. Er hat sich damals Buchbach angeschaut. 1950 sind wir dann nach Buchbach gezogen.

An der früheren Lehrerwohnung haben wir einen schmalen Garten gehabt. Unsere Wohnung war in dem vorderen Teil des Hauses, dort, wo heut das Rathaus steht. Da war unten links die Gemeinde[verwaltung] Buchbach und rechts daneben die Gemeinde[verwaltung] Felizenzell. Darüber war die Lehrerwohnung. Direkt neben der alten Schule.

Hast du Erinnerungen ans Haus, an die Wohnung?

Erhard: Die Wohnung war sehr, sehr einfach, das Haus war schäbig. Innen war‘s ganz gut, für meine Eltern – und meine Oma war auch noch dabei – war es sicher ein Aufstieg.

Ich erinnere mich, dass oben kein fließendes Wasser war, herunten war ein Wasserhahn. Aber vielleicht war das nur kurzzeitig so. An was ich mich gut erinnern kann, ist das Plumpsklo. Und statt eines Bades gab’s eine Zinkwanne, die heute bei uns unten im Garten steht. Samstag war Badetag. – Ende oder Mitte der 1950er Jahre ist dann umgebaut worden und wir haben ein Spülklosett und ein Bad bekommen.

In der Küche war ein Kohleherd. Er ist mit Holz und Kohle geheizt worden. Im Grandl hat man immer warmes Wasser gehabt.

War dein Vater Bayer?

Erhard: Nein. Meine Eltern haben 1939 in Meedl [Kreis Sternberg, in Nordmähren] geheiratet, mein Vater hat immer erzählt, dass es der letzte Friedenssonntag war. – Es war damals üblich, am Sonntag zu heiraten. – In der Früh war noch der Nachbar gekommen und hat g’sagt, er hat im Radio gehört, dass Lebensmittelmarken eingeführt werden.

Die Eltern hatten ein Schlafzimmer, das nie aufgebaut worden war. Mein Vater hatte schon eine Anstellung für den Herbst. Aber im September war Kriegsbeginn, und er ist gleich eingezogen worden. Mein Vater war Jahrgang 1910. Meine Mutter war Kindergärtnerin, sie ist daheim geblieben ...

Erhard, wie sah Buchbach in deiner Kinderzeit aus? Wohin ging man Einkaufen?

Erhard: Wir haben's einfach g’habt, wir sind gleich aus dem Haus rausgegangen und dann war da das Geschäft von der Frau [Maria, geb. Ulrich] Haag, in dem man alles bekommen hat. Das war ein kleines Häusl, und zwar dort, wo jetzt der Eingang zur Raiffeisenbank [Marktplatz 4] ist. Und dann gab’s noch beim Zugschwert [Marktplatz 6] und beim Rottenwallner, herüben beim Huber [Marktplatz 5], dort, wo der [Architekt] K* jetzt ein Haus baut. Ob die Straßen geteert waren, daran kann ich mich nimmer so erinnern.

Warst du beim Vater in der Klasse?

Erhard: Zwei Jahre war ich beim Vater in der Klasse. Das war nicht schön. – In einer Lehrerkonferenz, so hat es mein Vater erzählt, hat der Schulrat alle Lehrer gefragt, wer sein eigenes Kind in der Klasse hat. Einige haben sich gemeldet. Da ermahnte der Schulrat: „Sind Sie streng zu ihnen!“ – Mein Vater hat immer das gemacht, was der Schulrat empfohlen hat.

Als Außenseiter in der Klasse hab ich mich aber nicht gefühlt, ich hab einen netten Freundeskreis gehabt, wir haben viel unternommen, haben im Wald Häusl gebaut. Es gab Kämpfe, Buchbach gegen Ella-Schwaig. Im Sommer haben wir kein Ferienprogramm gebraucht, wir waren jeden Tag am Fußballplatz [an der Felizenzeller Straße].

((O-Ton 11'55'' – 12'44''))

Was ein ganz tolles Spiel war, das war das Bleiplattln, das ging so ähnlich wie Eisstockschießen. Die Bleiplattl haben wir aus Blei oder Zinn selbst gegossen. Dazu haben wir alte Schuhcremedosen genommen, die haben wir auf die heiße Ofenplatte gestellt, solange bis das Blei geschmolzen ist. Wenn die nicht ganz leer waren, hat das fürchterlich gestunken, aber das war egal. Nach dem Erhitzen und Erkalten haben wir dann die Plattl gehabt, mit denen haben wir auf eine Daube geschmissen. Gespielt haben wir das auf dem Platz vorm Schaucher, da war es damals nicht geteert, sondern gekiest. Wenn da die G’frier rausgangen ist, es warm wurde und abgetrocknet war, dann haben wir dort spielen können.

Was wir auch gern gespielt haben, das war „Awalscheiben“ mit Schussern, dazu haben wir mit dem Schuh eine kleine Kuhle gemacht und versucht, mit Schussern hineinzutreffen. – Wir haben uns zu helfen gewusst. Auch Roller haben wir gehabt, aus Holz. Später kamen dann die mit den Gummireifen.

Dass Buben und Mädel zusammengekommen sind, das hat man damals überhaupt nicht mögen. Da haben der Pfarrer und der Lehrer schon drauf geschaut.

((O-Ton 14'07'' – 14'45''))

Es hat in Buchbach einen Badeweiher gegeben, den Bräuweiher, den haben sie jetzt wieder hergerichtet, an der gleichen Stelle. Da war im Sommer Badebetrieb, war das toll! Es gab eine Bubenzeit und eine Dirndlzeit, überwacht vom Mai Hans, dem Gemeindediener und späteren Bürgermeister. ... Von 12 bis 2 [14 Uhr] waren die Mädchen dran, von 2 bis 4 die Buben, und dann abwechselnd und stundenweise. Man hat nie zusammen reindürfen. Wenn ich das meinen Kindern erzählt hab, ja, warum war das so? (lacht) Aus sittlichen Gründen!

Im Winter sind wir Schlitten gefahren und auf dem Bräuweiher Schlittschuh gelaufen.

Hattet ihr Telefon, Radio, Auto?

Erhard: Radio hat für uns eine ganz große Rolle gespielt. Das war ganz toll, ..., die Kinderstunde am Samstagnachmittag. Wir haben mitgemacht bei Preisausschreiben, und mein Bruder hat sogar etwas gewonnen.

Als wir älter waren, gab es am Mittwochabend den Fred Rauch mit seiner Hitparade [die Sendung „Sie wünschen – wir spielen Ihre Lieblingsmelodien“ im Bayerischen Rundfunk], das hat man gern gehört. Und dann war halt Fußball.

Telefon haben wir lange nicht gehabt. Später hat mein Vater mit dem Hauptlehrer Vilsmeier – die große Persönlichkeit im Schulleben – in der Schule oben gewohnt, in den zwei Lehrerwohnungen. Da gab’s dann einen Zweieranschluss, Vilsmeiers und wir hatten eine einzige Nummer. Wenn unten einer gewählt hat, konnte man oben nicht mehr telefonieren.

Das war im alten Schulhaus, oben am Hügel?

Erhard: Ja, das war ein Gebäude, das vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, mit einem Schulsaal und Lehrerwohnungen. Damals gab es noch Lehrerwohnungen erster Ordnung und zweiter Ordnung ...

Ein Auto haben wir lange nicht gehabt, das war bei uns a bissl ein Sonderfall. Auch einen Fernseher haben wir relativ spät bekommen. Wir haben die Samstag-Kultsendungen mit Peter Frankenfeld und [Hans-Joachim] Kulenkampff gesehen, daran kann ich mich gut erinnern.

Wenn wir [in Buchbach] ein Länderspiel anschauen wollten ..., dann hat man gewusst, wer einen Fernseher hat. Da sind wir dann hingegangen und haben gefragt, ob wir [die Übertragung] anschauen dürfen. [Zum Beispiel] beim Fernseh-Mayer, „beim Uhrmacher Mayer“ haben wir gesagt, da haben wir ferngesehen. In seinem kleinen Laden hat er hat den Fernseher aufgestellt! Hinter der Theke standen die Erwachsenen und wir Kinder saßen davor. Es war immer gerammelt voll!

An die WM 1954 selbst kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur noch so viel: Dort, wo heute der [Eisenwarenhändler] Schaucher ist, war das Bierdepot vom Bachmayer, das damals bewirtschaftet war. Im offenen Fenster gab’s ein Radio, und draußen sind die Leute im Regen gestanden und haben zugehört. – Es hat diese Zuban-Bildchen gegeben – ein Onkel hat mir die „erraucht“ und in ein Album eingeklebt. Die deutsche Aufstellung hab ich rauf und runter sagen können: [Toni] Turek im Tor und [Helmut] Rahn und .... Später konnte ich das dann nicht mehr.

War das die Bachmayer-Brauerei?

Erhard: Nein, die Brauerei war’s nimmer. Die ist vor dem Krieg schon eingestellt worden. Die hatte der Bachmayer [aus Dorfen] vom [Buchbacher Brauer August] Mirtlsperger gekauft. An einen der Mirtlsperger-Brüder kann ich mich noch ein bissl erinnern ...

Beim Greimel war das Café, die haben auch Bier vom Depot gehabt, auch beim Oberen Wirt. [Beim Bachmayer] ist landwirtschaftlich bewirtschaftet worden, hinten war ein Rossstall, und [an der Veldener Straße] auf der rechten Seite, da war der Kuhstall. Die haben Milchkühe gehabt. Wo heute der Fußballplatz ist, das war Bachmayer-Grund. Und der Wald hinter Kindlbuch, das war das „Bräuholz“, weil es auch dem Bräu gehört hat.

Kannst du dich an den Religionsunterricht erinnern?

Erhard: Ja, natürlich. Wir hatten zwei Religionsstunden, die der Pfarrer [Martin Wimmer] gegeben hat. In der ersten Klasse hatten wir noch einen Kooperator, der Herr Ko-o-pe-ra-tor. Wir haben zu ihm immer „Griaß Gott, Herr Kopratter“ g’sagt. ...

Wir hatten einen grünen Katechismus, den hat man auswendig lernen müssen, mit Frage und Antwort: „Wozu sind wir auf Erden? – (deklamiert) Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihm zu dienen und um einst selig zu werden“, so ungefähr, ganz genau weiß ich’s nicht mehr. Und dann: „Wie oft müssen wir beichten? – (deklamiert wieder) Einmal im Jahr, und zwar zur österlichen Zeit.“ Und in der Aufnahmeprüfung in Freising... [kam] die Frage: „Wie oft müssen wir beichten?“ Da hab ich hingeschrieben: „Alle 4 Wochen“ (lacht), weil alle 4 Wochen Kinderbeichte war ... alle 4 Wochen! Das ist mir dann aber doch a bissl komisch vorgekommen ... ich hab’s dann durchgestrichen und hab „einmal im Jahr“ hingeschrieben.

Gab es eine dritte Religionsstunde? Es gab jedenfalls Kirchengesang in der Kirche. Der Pfarrer ist vorn gestanden, die Organistin – das war die Frau Vilsmeier oder die Luber Anni – war oben [auf der Orgelempore]. Er hat die Lieder angesagt, und wir haben die Lieder vom Sonntag gesungen. ... Wenn der Pfarrer verhindert war, dann hat das der Hauptlehrer [Vilsmeier] übernommen. Er hat Geige gespielt, das war damals so üblich. Das war dann im Schulsaal oben. Dort war damals die dritte bis achte Klasse untergebracht, und natürlich war es gerammelt voll. Da hat man sich angeeckt, und der Vilsmeier ist narrisch geworden, wenn keine Ruhe war. Das ... hab ich nicht mögen. Dann hat er welche rausgeholt und hat ihnen den Geigenbogen um die Ohrwaschel gehaut. Und das war noch das Harmloseste.

Das [Singen] hab ich eigentlich ganz gern mögen, es war schön ruhig. ... [Später] hat das dann, glaub ich, nimmer eine offizielle Religionsstunde sein dürfen.

Ihr hattet also schon jahrgangsübergreifendes Lernen. Haben sich dabei die Älteren um die Jüngeren gekümmert?

Erhard: Das war damals nicht so institutionalisiert wie heute, mit Helferdiensten und so. – Die eine Klasse hat [z.B.] Stillarbeit gehabt aus dem Rechenbuch. Damals gab es keine Disziplinschwierigkeiten. Und für die andere Klasse hat der [Lehrer] an der Tafel etwas Neues gemacht.

Das muss ich auch noch schnell etwas erzählen: In der ersten und zweiten Klasse waren wir beieinander. Ich hab das [als Erstklässler] gut gefunden, hab zugehört, was die Zweitklassler machen. Damals war das ein ganzheitlicher Unterricht. – Der ist dann später, als ich [mit dem Lehrberuf] angefangen hab, wieder abgeschafft worden. – Da gab es zum Beispiel ein Thema: die Ameise. Dann ging es in Sachkunde um die Ameise, beim Rechnen um die Ameise, und in Deutsch war etwas über die Ameise zu lesen, und im Sport hast du krabbeln müssen wie eine Ameise.

Rechnen mit Ameise?

Erhard: Ja, jetzt wart. Da hat uns die Lehrerin Aufgaben im Zahlenraum bis 10 gegeben. Zwei Ameisen plus 3 Ameisen und so. Aber die haben wir nicht bloß hinschreiben müssen, sondern auch zeichnen. ... Derweil hat sie zur zweiten Klasse gesagt: Ihr wisst ja schon, dass es mehr gibt als 10 Ameisen. Da hab ich bei mir gedacht: Das weiß ich doch auch. Ich hab mich schon sehr gewundert. – Man hat von der anderen Klasse viel mitgekriegt.

Wie sah denn der Sonntag bei euch aus?

Erhard: Am Sonntag, da war der Kirchgang Pflicht. Der Pfarrer hat manchmal nachgefragt, wenn jemand nicht in der Kirche war. Es hat dann zwar keine Strafen gegeben, aber er wollte wissen warum. – Die Kirche war immer voll.

Etwas ist mir in Erinnerung geblieben, weil es mich berührt hat: Der Maier Kaspar war nicht in der Kirche gewesen, und der Pfarrer fragt ihn, warum. Er: „I hab keinen Mantel und es war so kalt.“ Das war so zwischen 1954 und 1960.

Das Wirtschaftswunder hat ja erst allmählich begonnen und die Leut’ haben lang geglaubt, dass wieder ein Krieg kommt ...

Erhard: Der Krieg war immer präsent. Ich weiß das halt von meinen Eltern, die viel erzählt haben. Mein Vater hat, im Gegensatz zu manch anderem, viel vom Krieg erzählt. Ich glaub aber nicht, dass er sowas Einschneidendes erlebt hat ... Dann war die Zeit des Kalten Krieges, mit dem Mauerbau, und man hat befürchtet, es könnte wieder losgehen. Ich hab schon Angst gehabt vor den Russen, als Bub.

Wie kam es, dass du, wie der Vater, Lehrer geworden bist?

Erhard: Es hat sicher eine Rolle gespielt, dass ich zur Bundeswehr hab müssen, da warst du eineinhalb Jahre weg [vom Lernen]. Das Lehramtsstudium war das kürzeste Studium, damit warst du am schnellsten fertig. Außerdem bin ich immer gern umgegangen mit Kindern, da hab ich kein Problem gehabt. Sicher war die Entscheidung auch beeinflusst vom Vatter, der das gut gemacht hat. ... Am Camerloher Gymnasium [in Freising] hat’s unterschiedliche Lehrertypen gegeben. Im Album haben wir Kinder als Lieblingslehrer den Müller Kurtl neigschrieben, das war unser Deutschlehrer, über Jahre hinweg. Das war schon ein Vorbild.

Was war denn das Beeindruckende am „Müller Kurtl“?

Erhard: Ich erinnere mich zum Beispiel nicht, dass der ein Heft für die Noten gehabt hätte. Bei anderen, wie dem Biologielehrer, ..., da weiß ich noch heut die Farb’ von dem Heftl. „Heute fisch ich mir wieder einen!“, hat er immer gesagt. Da hast du das Genick schon eingezogen. Der [Müller] dagegen hat einen lockeren Unterricht gehalten und hat uns auch etwas beigebracht, ohne dass wir dies als Zwang erlebt hätten.

Gymnasiallehrer wolltest du nicht werden?

Erhard: Was ich mir überlegt hatte, das war [die Fächerkombination] Deutsch-Latein. Latein hätt mir schon g’falln. Aber hernach ist das [die Ausbildung zum Gymnasiallehrer] halt langwieriger. Und ich war ja mit der Bundeswehr schon eineinhalb Jahre weggewesen.

Bei welcher Waffengattung warst du denn?

Erhard: Bei den Panzern. Ich war in Koblenz in der Grundausbildung, das war eine Panzereinheit. Dann war ich in Straubing, in Mitterharthausen, bei einer Mörsereinheit, ich war dort Rechner und Sprechfunker.

Hat sich die Schule verändert, seit du selbst Schüler warst?

Erhard: Sie hat sich sehr verändert. Was haben wir damals in der Schule an Arbeitsmitteln gehabt? Die hat sich der Lehrer selbst basteln müssen.

Hast du ein Beispiel für uns?

Erhard: Der Lehrer hat z.B. eine Landkarte in Form einer Schablone mitgebracht, keinen Stempel. Die haben wir Schüler alle übertragen. Und wir haben tolle Einträge gemacht, zuletzt hab ich etwas Vergleichbares auf einer Waldorfschule gesehen. Oder der Lehrer hat Kalenderblätter gesammelt, das war dann unser Anschauungsmaterial. Später, als ich angefangen hab, sind die Arbeitsblätter gekommen, die haben wir verwendet bis zum Exzess. ...

Arbeitsblätter hat man auch von den Verlagen kaufen können. Oder man hat sich die Arbeitsblätter selber geschrieben. Ich kann mich erinnern, dass der Hauptlehrer Vilsmeier – der hat ja noch bis in die Zeit, in der mein Vater Schulleiter war, also als Rentner hat er noch unterrichtet – er hat g’sagt: „Das mit den Arbeitsblättern mach ich nimmer.“ Bei ihm ist halt viel Tafelanschrift gewesen.

Die heutigen Sozialformen, die hat’s halt damals nicht gegeben, das war alles Lehrer-zentrierter Unterricht, frontal. Später gab es dann Partnerarbeit und Gruppenarbeit.

Wann hast du als Lehrer angefangen?

Erhard: Das war 1972. Man hat angeben können, in welchen Regierungsbezirk man will. Nach Oberbayern reinzukommen, war als Unverheirateter unmöglich. ... Ich hab Niederbayern angegeben. Und dort bin ich auch hingekommen. ... In Pfarrkirchen hab ich angefangen, hab Aushilfe gemacht das erste halbe Jahr. Im Schuljahr [19]72/73 hab ich dann eine Klassenführung bekommen, bei Ering am Inn, bei Simbach. Auch in Triftern war ich in der Schule, dort, wo dieses Jahr die Überschwemmung war.

Vorhin hast du gesagt, dass es zu deiner Schulzeit keine Disziplinprobleme gegeben hat. Und heute?

Erhard: Na gut, das war halt damals mit den 45 Kindern, da hat’s diese Probleme nicht gegeben. Beim Hauptlehrer Vilsmeier später, glaub ich, auch nicht. – Mei! In meinem Studium: Summerhill*! Summerhill lässt grüßen, diese antiautoritäre Erziehung, das wollten wir alle ... Später haben wir gemerkt, dass es so nicht geht. Man kann einfach nicht alles ausdiskutieren.

1976 kam Buchbach überregional in die Presse, mit einem Schulstreit. Was war da los?

Erhard: Das kann ich nur aus meiner subjektiven Sicht darstellen. Andere Beteiligte haben dazu vielleicht eine andere Erinnerung.

Es ging um Zensuren. Da war ein junger Lehrer, neu an der Schule, der sehr schülerorientiert benotete. Es gab damals drei neunte Parallelklassen. Da sollten die Noten gerechter Weise in allen Klassen einigermaßen abgestimmt sein. Das war aber nicht der Fall. Zudem unterrichtete der Lehrer die Sachfächer epochal. Da wird beispielsweise einige Zeit nur Geschichte, dann wieder nur Erdkunde gehalten. Das war ja durchaus in Ordnung so. Nur hatte der Kollege bis zum Zwischenzeugnis im Februar das Fach Sozialkunde gar nicht behandelt und somit auch keine Note fürs Zeugnis. Und da wurde dann auf einmal die Schulaufsicht tätig. Zu spät! Die Juristen im Kultusministerium legten dann eine Formulierung (sinngemäß) als Eintrag für das Zwischenzeugnis fest: „Wegen fehlender Leistungsnachweise im Fach Sozialkunde kann keine Note erteilt werden.“ Eine sehr unglückliche Formulierung! Mit dem Zeugnis sollten sich die Schüler ja um eine Lehrstelle bewerben, und es war dabei nicht ersichtlich, wer die „fehlenden Leistungsnachweise“ zu verantworten hatte. Das könnten ja auch die Schüler sein.

Die Eltern lehnten sich natürlich dagegen auf. Es kamen auch noch andere Dinge dazu. Lehrer aus der eigenen Schule mussten die Aufsätze nachkorrigieren, weil sie angeblich zu gut benotet waren. Außerdem wurde allgemein die Benotung durch den Lehrer als nicht angemessen erachtet. Der Fall gelangte in alle Boulevardzeitungen, ins Fernsehen und in den Landtag. Das Kollegium war gespalten. Es war eine sehr heikle Angelegenheit. Ein späterer Schulamtsdirektor sagte mir einmal im Gespräch: „Das hätte nie passieren dürfen!“ Das sehe ich auch so.

Wie sah denn die Freizeit aus, als du zum Arbeiten angefangen hast?

Erhard: Wir sind, als die Kinder klein waren, mit dem eigenen Auto ans Mittelmeer nach Italien gefahren, nach Südtirol ... An große Sachen kann ich mich eigentlich nicht erinnern.

Uschi, du kommst nicht aus Buchbach, oder? Und: hast du Geschwister?

Uschi: Ich komm aus Ellaberg, das ist 3 Kilometer weg. Das war damals eine Dreiöde, inzwischen ist ein Schlossereibetrieb dazugekommen. Ich war das sechste von sechs Kindern.

Wie habt ihr euch kennengelernt?

Uschi: Kennt hat man sich, ich bin ja in Buchbach in die Schule gegangen. Mein Bruder Hans war bei Erhard in der Klasse. Ich selbst hab Erhards Vater als Lehrer gehabt.

Du bist Religionslehrerin?

Uschi: Seit 12 Jahren bin ich Religionslehrerin in Teilzeit, man könnte sagen als Spätberufene. Zuerst bin ich Richtung Hauswirtschaft, hab Hauswirtschaftsleiterin, Fachlehrer Hauswirtschaft angepeilt. Aber dann hat mich ein Diakon draufgebracht, dass es eine Fachakademie gibt für Religionspädagogik. Das hab ich dann eingeschlagen. Aber als ich den Erhard kennengelernt hab, hab ich die Ausbildung abgebrochen. Später hab ich mir dann, auf Umwegen, die Religionslehrerfertigkeit angeeignet ...

Was ist für dich das Interessante an der Religion, an der Religionslehrerin?

Uschi: Das Religiöse hat mich schon immer interessiert. Ich war lange bei der Landjugend. Ein Bruder von mir hat Theologie studiert und eine Schwester hatte als Zweitstudienfach Religion. Da war das scho a bissl vorgegeben. Wir sind auch religiös erzogen worden, aber nicht streng religiös. Es war wohl vor allem die Jugendarbeit in Buchbach. Ich war dann später auch Vertreterin auf Kreisebene, wo ich weitschichtigere Leute kennengelernt hab.

Was hat dich in der Jugendarbeit so beeindruckt?

Uschi: Das war in erster Linie die Gemeinschaft, das Feeling, das man damals gehabt hat. Es hat auch nicht so viele Angebote gegeben für die Freizeit, was man hätte machen können. Man ist halt nach der 9. Klasse in die Landjugend gegangen oder man ist fortgegangen zum Tanzen. Da schon meine Schwester in der Landjugend war und mein Bruder, da bin ich halt auch dazu gegangen. Da hat man sich einmal in der Woche zur Gruppenstunde getroffen, hat Spiele gespielt, geratscht oder thematische Abende gehabt. Danach ist man noch gemeinsam weg. – Als ich damals in der Landjugend war, kam der Pfarrer Steinberger nach Buchbach. Der hat einen begeistern, der hat die Leut’ einfangen können.

Zu ihm habt ihr noch Kontakt?

Beide: Ja. Genau.

Und Religionsunterricht, das ist ein angenehmes Fach für Schüler.

Uschi: Religionsunterricht ist schon ein Vorrückungsfach, und in der Mittelschule kann man es als Prüfungsfach [für den Qualifizierenden Mittelschulabschluss] wählen. Der Leistungsdruck ist vielleicht nicht ganz so hoch wie in anderen Fächern. – Mir ist wichtig, dass die Schüler auch mal Zeit zum Reden haben.

Uschi, du engagierst dich auch in einem Hospiz. Was machst du da genau?

Uschi: Ja, wo fangen wir da an? Beeindruckt hat es mich, als mein Schwiegervater gestorben ist, da waren wir dabei. Das war ein sehr wichtiges Erlebnis für mich, wir zehren eigentlich beide heute noch davon.

Und dann hat man halt gelesen, dass es im Landkreis Mühldorf seit 30 Jahren Hospizarbeit gibt, initiiert durch Dr. [Hans] Dworzak. Ich habe gelesen, dass dort eine Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter angeboten wird. Vor vier Jahren hab ich dann einen solchen Kurs belegt. Das ging ein halbes Jahr, jeweils am Wochenende, in Mühldorf.

Die Aufgabe selbst? Man begleitet in der letzten Phase des Lebens, auch die Angehörigen. Es ist mehr eine menschliche Begleitung:

((O-Ton 49'37'' – 50'25''))

da zu sein, wenn die Leute Redebedarf haben, man hilft in Situationen, wenn z.B. ein Angehöriger zum Einkaufen muss und den Totkranken nicht allein lassen will. Es geht mehr um das Gespräch, ums da sein, ums Erkennen, was gebraucht wird. Meistens ist parallel – das geht auch vom Hospiz aus – das Palliativteam dabei, die Schmerzlinderung machen oder auch die Pflegebegleitung. Wir Hospizbegleiter ergänzen sie, wir bringen Zeit mit, arbeiten ehrenamtlich.

Das ist keine einfache Tätigkeit, mitunter auch belastend, oder?

Uschi: Wir haben das Angebot, einmal im Monat eine Supervision vom Hospiz aus zu bekommen. Und wir können natürlich auch mit unseren Leiterinnen reden. Wir sind ungefähr 30 Hospizbegleiter im Landkreis Mühldorf, darunter 3 oder 4 Männer.

Das nächste Hospizhaus ist in Vilsbiburg, gleich neben dem Krankenhaus. Im Krankenhaus Altötting gibt es eine eigene Station und im Mühldorfer Krankenhaus werden Sterbende palliativ betreut. Inzwischen war ich einige Male privat bei einer Sterbebegleitung, und einige Male auch in einem Altenheim.

Meist sind es natürlich alte Leut. Ich mag es ganz gern, wenn sie von ihrem Leben erzählen.

Ein ganz anderes Thema: die 1200-Jahr-Feier in Buchbach 1988. Habt ihr da mitgemacht?

Uschi: Ich war ich damals gar nicht in der Gegend.

Erhard: Ich war im Gemeinderat für die CSU, ja.

Uschi: Den Umzug hab ich gesehen, der war sehr schön.

Erhard: Es war eine außergewöhnliche Woche, mit verschiedenen Veranstaltungen. Jeder aus Buchbach hat etwas beigetragen, alle Vereine ... Es gab einen Ausschuss, der Zoglauer Siegfried war federführend. Die Organisation hat der Maier Anton übernommen. Es gab einen wirklich tollen Umzug, alle waren kostümiert! Aus der Geschichte Buchbachs waren da: die Ritter, die Puechpecken ... Ich selbst war auf dem Wagen mit den Ratsherren, der wurde beim Dichtl aufgestellt. Als wir losfuhren, hat der Karl-Heinz [Kammerer] gerufen: „Jetzt winkts!“ – und da waren auf einmal Tausende von Leut! Das war schon toll! ... Auch für die Schule haben wir einen Wagen gestaltet, der Boschetto Sepp hat den Lehrer gespielt und hatte einen Gipskopf dabei. Das Rathaus war neu gebaut worden, der Kammerer Karl-Heinz, damals ein junger Architekt, hat den Marktplatz neu gestaltet. Schon Jahre vorher haben wir mit der Festschrift angefangen. Trotzdem war dann zeitlich alles doch recht gedrängt ...

Erhard, du hast auch immer mal wieder Geschichtliches geschrieben.

Erhard: Mei, das hat mich interessiert. Und dann wirst halt als Lehrer irgendwann angeredet, noch dazu als Lehrer am Ort und der vom Ort stammt. Und Geschichte interessiert mich einfach.

Ich studier’ jetzt wieder: Bayerische Geschichte in Mühldorf! Im Herbst geht’s ins dritte von vier Semestern. Nicht wirklich ein Hochschulstudium, das hätt ich auch machen können. Aber mei, da musst halt nach München fahren. Das Studium in Mühldorf ist vom Kreisbildungswerk, die haben schon auch gute Dozenten. Es geht um die bayerische Geschichte zwischen Inn und Salzach, Regionalgeschichte. Das erste Semester war Kirchengeschichte, im zweiten ging es um die Entstehung des Herzogtums Bayern. Das nächste Semester befasst sich mit Wirtschaftsgeschichte. – Es sind viel Lehrer dabei, ehemalige Lehrer, die das studieren.

Du hast gesagt, du warst auch im Gemeinderat, für die CSU. Was gab es damals denn für Themen in der Gemeindearbeit?

Erhard: Ich mein, es war der Dichtl, der g’sagt hat: „Kandidier’ halt für den Gemeinderat, wenn du scho so gscheit daherredst!“ Sie haben halt Leut’ g’sucht. Dann war die Aufstellungsversammlung. Weil es keine Einheitsliste mehr gab, war der [Buchbacher Heimatforscher und Bader] Wallner Max [als CSU-Kandidat] außen vor. Er kandidierte dann für die SPD. Er hat so gesagt: „Ich hab eine ideologische Wandlung mitgemacht.“ Auf seiner TSV- Kasse ist noch immer „HJ“ draufgestanden. – Ich war damals noch ziemlich jung, 31 Jahre.

Und welche Themen? Naja, alles, immer wieder der Kanal, ein ewiges Thema. Schon damals hat der [Bürgermeister] Loher Schorsch immer von diesen Jahrhundertwassern geredet. Der Wallner Max hat dazu gemeint: „Des heißt Jahrhundertwasser, weil’s hundertmal im Jahrhundert vorkommt!“– Dann der Schulhausbau, dann die Marktplatzgestaltung. Die kam nicht gut an in den Außenbereichen. Da hat es geheißen: „Bei euch wird gepflastert, und wir müssen auf dem Dreck fahren!“ Es gab schon Bürgerversammlungen, auf denen es hitzig zugegangen ist.

Die Gebietsreform, das war kurz vor meiner Zeit [im Gemeinderat], die hat schon Wunden geschlagen. Bei uns ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Ranoldsberg ist dazu gekommen, der [Ranoldsberger Bürgermeister Georg] Loher ist Bürgermeister [von Buchbach] geworden, das haben sie ihm versprochen. Dafür ist der Kammerer Karl, der Vater vom Karl-Heinz, zurückgetreten, ...

Musik, Singen sind Themen bei dir. Welche Rolle spielt die Musik für dich?

Erhard: Schon in der Schule, am Camerloher Gymnasium in Freising, war Musik Hauptfach. Da habe ich Orgelunterricht genommen. In Musik am Klavier und Gesang, Vom-Blatt-Singen, haben wir Abitur machen müssen.

In Buchbach hat es dazu gehört, dass man zum Chor geht. Ich habe viel auf Beerdigungen gesungen. Als die Organistin, die Luber Anni, später öfter krank wurde, habe ich sie vertreten. So kam ich 1982 auch zum Orgelspielen. In der Zwischenzeit habe ich, das hab ich mal hochgerechnet, an die 700 Beerdigungen gespielt. ... Später fiel dann auch noch Frau Vilsmeier aus, sie wurde 102 Jahre alt, so begann ich, auch Weihnachtsmessen und andere Messen zu spielen. Neulich hat mal jemand gefragt: „Woher weißt du denn, ob du die sechste oder die siebte Strophe spielst?“ Als Organist weiß man das nicht, und von unten [aus dem Kirchenraum] hört man auch nichts. Nur wenn jemand neben einem steht, dann weiß man das.

Und der Männerchor? Das hat sich auf einer Weihnachtsfeier beim TSV einmal so ergeben, es wurde ein musikalischer Rahmen gewünscht. So haben wir es einfach mal probiert, und dann ging es über Jahre immer weiter. Das hat sich alles immer irgendwie ergeben.

Hört ihr denn privat auch viel Musik?

Uschi: Daheim höre ich wenig Musik. Aber wir gehen gerne ins Konzert, das kann auch mal etwas Moderneres sein.

Erhard: Nein, eigentlich hören wir wenig Musik. Was ich mir gekauft hab, ist ein Digitalradio. Das Heimatprogramm [vom Bayrischen Rundfunk], das höre ich manchmal beim Kochen, also gute Volksmusik, wie wir sie im Männerchor gesungen haben. Gelegentlich höre ich gerne klassische Musik, Wiener Klassik.

Ihr seid beide in der Kirche aktiv?

Uschi: Wir sind beide im Kirchenchor und ich bin im Pfarrgemeinderat und bei den Wortgottesdienstleitern. Aber da nehm’ ich momentan eine Auszeit. Was wir dort machen? Die Feste vorbereiten. Ein neues Thema, an dem wir gerade dran sind, ist (holt eine Broschüre mit dem Titel): „Neue Wege die begeistern. Pfarreien auf ihrem Weg in die Zukunft“. Es geht darum wie wir christliches Leben in der Gemeinde spürbar machen wollen. Die Initiative dazu ging vom Landkreis aus.

Erhard, du kümmerst dich auch mit um die Buchbacher Asylbewerber?

Erhard: Ja, erst heute war ich wieder da, um 9 Uhr. Aber es ist keiner gekommen. Das ist immer im Sitzungssaal der Gemeinde [im Rathaus] oder oben im Pfarrheim. Ich unterrichte Deutsch, immer eineinhalb Stunden, die rein praktischen Sachen, etwa mit den Prospekten der Discounter. Wie komme ich nach München, wie nach Mühldorf? So etwas interessiert sie sehr. Am Anfang waren es schon mal 25, das war dann etwas schwierig. Aber jetzt werden es immer weniger. Warum das so ist, weiß ich nicht. Dr. S*[, der selbst eine Gruppe mit Asylbewerbern betreut] berichtet das gleiche. Es gibt wenige, die sich sehr interessieren.

Die Schwarzafrikaner, das waren elf, die hat man noch alle persönlich und mit Namen gekannt. Heut grad ist ein Bild in der Zeitung mit Absolventen eines Arbeitsvorbereitungskurses. Ich meine, da war auch einer aus Buchbach dabei.

Was ich nicht mache: ich hole sie nicht aus den Unterkünften ab, schließlich sind alle erwachsene Leute. Einmal hab ich alle zum Essen eingeladen, hab extra Putenfleisch besorgt, mich im Internet umgetan, wie man würzen darf und so. Aber dann sind sie nicht gekommen. Erst als sie jemand darauf angesprochen hat, hat sich einer entschuldigt.

Unsere Asylbewerber kommen aus Nigeria, Senegal, Sierra Leona, jetzt aus Syrien und Afghanistan. 49 sind es zurzeit, glaube ich, darunter zwei Familien. Von der Flüchtlingshilfe kann man sich aus dem Internet Arbeitsblätter runterladen. Da habe ich etwas in Farsi, Arabisch usw. runtergeladen und kopiert. Wenn ich dann zu viele Kopien angefertigt habe, wenn nur wenige kommen, dann ärgert mich das.

Spielt nicht ein Asylbewerber beim TSV Buchbach Fußball?

Erhard: Ja, das ist der „Mo“, der Mohamed. Den nehmen sie überall mit, er ist ein recht guter Spieler, heißt es.

Erinnert ihr euch an Buchbacher Originale, an die eine oder andere Anekdote?

Erhard: Der Körbl Anton, der war Mesner. Als er dem Pfarrer Wimmer geholfen hat, das Gewand über den Kopf auszuziehen, hat er sich nicht so gut angestellt. Sagt der Pfarrer: „Ein Ross tät jetzt ausschlagen.“ Als der Anton dann vor einen Ausschuss gemusst hat, hat er’s mit der Angst zu tun bekommen. Aber ihm wurde nur mitgeteilt, dass seine Entlohnung aufgebessert wird.

Oder eine andere Geschichte: Als wir Buben fürs Eisstockschießen auf dem Schulhof einen Platz glattgerutscht haben, kam der Schweiger Metzger, mein Nachbar dort unten, aus dem Haus und hat uns gezeigt, wie man das macht. Dem Gewinner hat er eine Wurst versprochen. Und den Verlierern auch.

Was bedeutet Heimat für euch?

Erhard (deklamiert): Heimat ist da, wo Leute sind, die dir etwas bedeuten. – Das hat schon meine Tante so gesagt, die ihre Heimat verloren hat, und ich sehe es auch so. Es ist die Vertrautheit, die Gemeinschaft, zu der man gehört. Es ist nicht unbedingt der Ort, an dem man geboren ist.

Uschi: Ich selbst bin in einer großen Familie aufgewachsen. So ist Heimat für mich auch dann, wenn wir uns einmal im Jahr auf dem Hof treffen, auf dem wir aufgewachsen sind.

* Eine englische Schule, 1921 gegründet von A. S. Neill, als Reformpädagogikprojekt. In Summerhill steht die Freiheit der Schüler im Vordergrund. Die Teilnahme am Unterricht ist freiwillig. Neill ging davon aus, dass Kinder lernen wollen und dann auch fleißig sind. In den 1960er Jahren war das Schulkonzept von Summerhill bei den jungen Pädagogen äußerst populär.

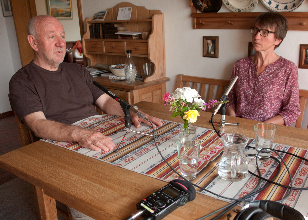

Die Fragen stellten Marieberthe Hoffmann-Falk und der Dokumentarfilmer Hans Prockl am 1. August 2016.

Technik: Mikrofone AKG C451C Richtrohr CK8, Sennheiser MKH 416; Rekorder Tascam DR100-MKII PCM; 16 bit; wav; Gesamtlänge des O-Tons 1h26'26''