Hans Rambold

Hans Rambold, geboren 1954, war von März 1998 bis 30. April 2008 Erster Bürgermeister in Buchbach.

Tonaufnahmen Buchbach, 25. April 2016, 17–19:30 Uhr

Der Einfachheit halber wurde vor Beginn des Interviews beschlossen, sich zu duzen.

Deine Familie ist schon länger in Buchbach. Bist du direkt in Buchbach geboren?

Ja, hier im Haus.

Und hast du Geschwister?

Ich hab eine Schwester, die ist auch hier im Haus geboren, sie ist zwei Jahre jünger.

Was sind deine ersten Erinnerungen an Buchbach?

Ich weiß, dass ich hier in die Schule gegangen bin, und zwar dort, wo heut die Sparkasse ist, da war das Schulhaus, ich glaub mit zwei Klassenzimmern. Aber schon nach einem Vierteljahr sind wir dann, Weihnachten oder Neujahr, in das neue Schulhaus umgezogen.

Dann kann ich mich erinnern ans Spielen, an Banden, Kämpfe. Damals der nächste Bua, der de Witt Willy, der hat 300 Meter die Neumarkter Straße nauf g’wohnt, und hier rundrum waren nur Dirndln ... was tust’n mit Dirndln in dem Alter? Kannst ja nix anfangen damit. Sind empfindlich, haben andere Ideen, das war nicht so der Hit. Zwei oder drei Buben wären da nicht schlecht g’wesen, aber so g’stört hat mich das eigentlich auch wieder nicht.

Wir haben „Indianer“ gespielt, sind in den Wald hinausgezogen mit Pfeil und Bogen und mit Lanzen. Wir haben dort drunten einen großen Garten gehabt, dort sind Bohnenstangen vorrätig g’wesen, die haben wir zweckentfremdet. Wir haben auch „Ritter“ gespielt, was halt damals im Fernsehen gekommen ist, Winnetou, Ivanhoe, das haben wir imitiert ...

Über welche Themen wurde zuhause in deiner Kinderzeit gesprochen?

Nicht über den Krieg, daran kann ich mich aus meiner Kindheit nicht erinnern. Es ist immer übers Geschäft geredet worden. Wir haben Angestellte gehabt, die haben teilweise auch im Haus gewohnt, waren auf jeden Fall mittags beim Essen mit da. Und es ist immer über Kundschaften geredet worden. Und wenn die Angestellten nimmer da waren, ist über die Angestellten geredet worden oder über die Kollegen. Die Angestellten haben sich beim Mittagessen hauptsächlich über Frauenthemen unterhalten, wie schwer das Kind von der und der gewesen ist, 51 cm groß, und so. Im Textilgeschäft gibt’s ja keine Männer, auch heut noch nicht. Also ich hab schon mit zehn Jahren ein Semester Gynäkologie studiert gehabt.

Welche Erinnerungen hast du an die Nachkriegszeit?

In diesem Haus hat auch mal eine Flüchtlingsfamilie gelebt, die haben ein Hotel und einen Bauernhof in Schlesien gehabt und sind mit einem Leiterwagerl hier angekommen, er und sie, zwei alte Leute, und ihre Tochter Friedel, sie war so alt wie meine Mama. Sie hat keine Arbeit gehabt und hat uns Kinder beaufsichtigt. Die Eltern waren im Geschäft den ganzen Tag, und so hab ich dann, bis ich in die Schule gekommen bin, nur Hochdeutsch gesprochen.

So war ich auch sehr fein erzogen. Wir sind zum Beispiel einmal irgendwo auf Besuch hingekommen, da war die Friedel nimmer dabei, und da hat’s einen Kuchen gegeben und einen Kaba. Da haben sie mich gefragt: „Warum isst du denn deinen Kuchen nicht?“ – Ich: „Weil keine Gabel da ist.“ – Oder es hieß, ich sollte mit den Kindern spielen, und ich: „Die sind mir zu dreckig“. Denen ist die Rotzglocke runtergehängt, und die wollte ich nicht anlangen.

Im Internat ist mir dies dann schon vergangen, da hab ich die ersten Jahre keine gute Zeit gehabt. Aber ich hab mich dann entwickelt, bin kräftiger worden und hab dann auch mal zurückgehau’n und zurückgeplärrt.

Welche Schule hast du besucht, welche Ausbildung gemacht?

Ich hab fünf Jahre Grundschule gemacht und bin dann mit elf ins Internat gekommen, ins Albertinum nach München [heute eine kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts und die älteste pädagogische Einrichtung Münchens, die Redaktion] aufs Erasmus-Grasser-Gymnasium. Wir haben alle 14 Tage heimfahren dürfen, am Samstagmittag nach der Schule. Und am Sonntag sind wir wieder [mit dem Zug] von Schwindegg aus reing’fahren nach München. Das war schon ein riesen Einschnitt für mich, und nicht nur positiv. Ich war ja kein so Pracklbursch, ich war immer einer von den Zierlicheren, einer von den Braven. Und ich war kein guter Fußballer, stattdessen hab ich sieben Jahre lang Klavier gelernt. Da musst du dich erst mal durchsetzen. Ich hab aus der Zeit eine starke Abneigung entwickelt gegen jemanden, der einen anderen tratzt, der sich nicht wehren kann.

Am Anfang waren das schwierige Jahre, aber das hat sich dann gegeben. Wir haben einen sehr guten Lehrer gehabt, der war damals 30 Jahre alt – da hängt das Sterbebild [zeigt auf das Bild in seinem Bücherregal]: der Helmut Löffler, das war der Mittelschul-Präfekt, und der war zuständig für uns. Das war ein Vorbild, der hat Johnny Cash gehört, der hat Pfeife geraucht, er ist mit uns Skitouren gegangen und zum Klettern.

Ich bin mit den Eltern auch wandern gegangen in den Bergen, aber mit dem [Präfekten Löffler] haben wir so richtig das Extremklettern angefangen, Skitouren gemacht, obwohl er selbst nicht richtig Skifahren hat können. Auch Eistouren haben wir gemacht, ich bin mit 15 Jahren schon 60 Grad steile Eisflanken gegangen, das hat mich stark geprägt.

Nach der 10. Klasse – ich war im Gymnasium nicht wirklich stark – bin ich dann auf die Fachoberschule/ Fachbereich Wirtschaft gewechselt. Das erste Jahr war ich noch in München, das zweite dann in Altötting. Dort ist es dann richtig grob schulisch bergab gegangen: Als Fahrschüler haben wir bei der ersten Station in Mühldorf beim Warten auf den Zug meistens schon eine halbe Bier getrunken und eine Zigarre geraucht. Der Religionslehrer hat mich für einen Kommunisten gehalten, weil ich in der Religionsstunde immer mit zwei Leuten von der SDAJ [Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend] abgehauen und ins Schwimmbadrestaurant gegangen bin. Wir sind uns später mal in einer CSU-Kreisdelegiertenversammlung begegnet, der Religionslehrer und ich ... [lacht]

Als Geschäftsleute habt ihr zuhause sicherlich Telefon gehabt.

Wir ham die Nummer 205 g’habt, und früher die 5.

Der Pfarrhof ist gleich da drunten, am Weg nach Ranoldsberg, der hat kein Telefon gehabt. Dazu fällt mir eine Geschichte ein: Mein Großvater hat die Angewohnheit gehabt, dass er die Kinder ausgefragt hat, nicht nur seine zwei Buben, sondern alle Kinder, und zwar mit so Fragen wie „Wann wurde der letzte Bär erlegt?“ Und die Antwort war: „Der letzte Bär wurde 1863 in Ruhpolding erlegt.“ Das hat sich mein Vater auf einen Zettel aufgeschrieben. – Einmal kam ein Anruf vom Schwindegger Bahnhof: „Von München ist ein Pfarrer mit dem Zug in Schwindegg angekommen, und er möcht vom Pfarrerbauern abgeholt werden.“ Das hat der Großvater dem Vater aufgeschrieben, und der Vater ist mit dem Zettel zum Pfarrhof runter marschiert, hat den Zettel abgegeben und ist wieder heimgelaufen. Dabei hat er allerdings den falschen Zettel abgegeben, den mit dem letzten Bären in Ruhpolding ...

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine Familie aus Berlin hier gestrandet. Er war bei der Luftwaffe in Mettenheim unten und hat einen Buben gehabt – Heiner haben sich die mit Nachnamen geschrieben. Der Bub war evangelisch und ist in Buchbach in die Schule gegangen. Einmal ist er heimgekommen und hat gefragt, warum die Evangelischen in den Nebelhimmel kommen. Weil nämlich der Pfarrer gesagt hat, die Evangelischen, die kommen schon auch in den Himmel. Aber in diesem Himmel ist alles nicht so klar, das ist so wie, wenn Nebel wär oder wennst die falsche Brille aufhast ...

Und welche Rolle spielte die Kirche in deiner Kindheit?

In die Kirch ist man einfach gegangen. Das war überhaupt keine Frage, dass man am Sonntag in die Kirche geht. Und dass man zum Beichten geht, dass man die Merksätze im Religionsunterricht auswendig lernt.

Der Pfarrer Wimmer war ein seelenguter Mann, er war sehr zurückhaltend, hat fast nie das Wort „ich“ benutzt, er sagte „habe da …“ statt „ich habe da …“ – Ich weiß noch, wie er verabschiedet worden ist, da hat er erzählt, dass er früher Gefängnisgeistlicher in Traunstein war. „Habe da viel gelernt, was ich später gut gebrauchen hab können“, hat er es beschrieben. Und die Leut’ haben alle g’lacht, weil er das hat brauchen können, als er nach Buchbach gekommen ist.

Der Pfarrer Wimmer war als Sanitäter im Afrikakorps gewesen. Er hat immer vom Krieg erzählt, auch vom Rommel. So war, noch bevor ich ins Internat gekommen bin, für mich als Bub der Rommel ein fester Begriff. Er war für mich der ritterliche Soldat, so wollte man mal werden, wie der Rommel. – Heut mach ich mir da so meine eigenen Gedanken. Wenn man geprägt wird durch Filme und Erzählungen, wo immer das Gute gewinnt – Ivanhoe, Winnetou – und heute der Konflikt der Held ist und die größte Zicke Germany’s Next Topmodel wird, dann ist das eine Welt, in der möchte man seine Kinder eigentlich nicht aufwachsen sehen ...

((Datei 0882, Dauer: 1h26'48''))

Welche Bedeutung hat denn Fernsehen in deiner Kindheit und Jugend gehabt?

Als ich sechs Jahre alt war, da haben wir immer Kasperl angeschaut, im Österreicher „Kasperl und Petzibär", das waren so die Kindersendungen. Und dann waren für uns Nachrichten obligatorisch. Meine Eltern haben Nachrichten angeschaut, nie versäumt. Die Kennmelodien vor Beginn der Nachrichtensendungen vergisst man nicht. Und am Samstag haben wir den Kulenkampff [„Einer wird gewinnen“, eine beliebte deutsche ARD-Quizsendung, die 1964 bis 1969 vom Hessischen und Norddeutschen Rundfunk, später in Co-Produktion mit ORF und SF produziert und an Samstagabenden ausgestrahlt wurde] angeschaut. Wir sind frisch gebadet auf der Couch g’sessen, in Decken eingewickelt, dann haben wir einen Apfel-Bananen-Brei gekriegt als besondere Dreingabe, und haben den Kulenkampff angeschaut.

Die 60er Jahre, das war die Zeit der Beatles, von Vietnam, die Zeit der außerparlamentarische Opposition – wie hat dies alles auf dich gewirkt?

((O-Ton Datei 0882, 2'38'' – 3'18''))

Ganz interessant. Wir waren 120 Internatsschüler, alle vom Land, die meisten Bauernkinder, die daheim von einem nächsten Gymnasium zu weit weg gewesen wären. An diesen zwei Schulen, Erasmus-Grasser- und Ludwigsgymnasium, waren gut 2000 Schüler, die alle aus der Stadt waren, die gebrannt haben vor lauter Rot. Das hat auf uns abschreckend gewirkt und uns so geprägt, dass wir in die andere Richtung gegangen sind. Wir waren königstreu, wir waren weiß-blau, …

… und der [oben genannte Präfekt] Löffler hat gesagt: „Von mir aus sauft’s und raucht’s, was ihr wollt, Hauptsach ihr fangt’s mir ’s Haschen net o.“ Ich hab Volksmusik g’hört, wir haben Klassik gehört, wir haben auch Beatles gehört, aber die Stones war’n mir schon a bissl zu wild. Ich war ja a ganz braver Bua.

Wie war denn das mit dem Einkaufen im frühen Buchbach?

((O-Ton Datei 0881, 27'24'' – 28'18''))

Also zum Haarschneiden bin ich zum Bader Max gegangen, der hat den Männern die Haare g’schnitten. Die Mutter ist zum Kick gegangen. Dann hat’s noch den Bootz gegeben, da bin ich auch manchmal hin. Es gab einen Metzger über der Straße, das waren Kundschaften, die haben auch bei uns eingekauft. Mit den Bäckern war es das Gleiche, so hat mir das der Vater mal erzählt: „Der alte Greimelbäck ist kommen im Dezember und hat g’sagt, jetzt möcht sie einen Pelzmantel. B’stell einen Pelzmantel.“ – Da hat dann der Vater einen Pelzmantel bestellt, und den hat die Greimelbäckin zu Weihnachten gekriegt. So ist das früher abgelaufen. – Heut tät der sagen: „Hast in dieser Größe bloß zwanzig?“

Ärzte waren immer zwei da in Buchbach, also der [Dr. Joachim] Zarmer und [das Arztehepaar Dr. Robert und Dr. Hannelore] Schütz. Als [Robert] Schütz gestorben ist, haben die Praxis [Dr. Joachim] Schöngut und [Dr. Otto] Schlesinger übernommen. Als der Zarmer in Pension gegangen ist, hat die Praxis der [Dr. Thomas] Guillery übernommen. Zahnarzt war der [Franz] Pfeiffer. – Das war der Magnet für uns in Buchbach, dass die Leut zum Friseur, zum Doktor und dann auch noch zum Einkaufen zu den Einzelhändlern gekommen sind.

Kannst du uns etwas über die Geschichte vom Kaufhaus Rambold in Buchbach erzählen? Ihr seid ja schon über 130 Jahre hier am Ort.

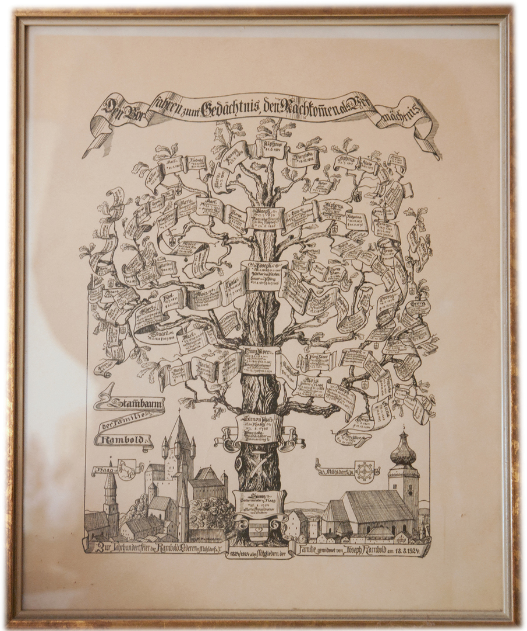

Die Rambold waren Lederer und Gerber in Haag. Um 1820 sie sind von Haag weggegangen nach Mühldorf, Pfarrkirchen und Buchbach. Noch früher sind welche von ihnen nach Südtirol ausgewandert, da haben wir auch noch ein bissl Kontakt gehabt. Zum Beispiel zum langjährigen Schriftleiter der „Dolomiten“ [Tageszeitung aus Südtirol], dem Josef Rampold, er hat zahllose Bücher geschrieben, Heimatforschung betrieben, Rundfunksendungen gemacht. Unser Zweig der Familie hat ab 1850 von „Rampol“ auf „Rambold“ gewechselt. Das haben die drunten nicht mitgekriegt, drum schreiben die sich heut noch Rampold. [schmunzelt]

Die Rambold von Haag, die haben aus der Säkularisationsmasse das Kloster Ramsau gekauft. Uns ist als Kinder immer gesagt worden, es wär ein Schloss gewesen, dabei war’s ein Kloster. Ein Kloster war damals billig, denn wenn der Staat alle Klöster beschlagnahmt und auf einmal verkauft, dann ist ja keines mehr was wert, logisch …

Seitdem ist es finanziell bergab gegangen mit der ganzen Familie, Klöster könnten wir heut nimmer kaufen. Wir sind froh, wenn wir die Fensterstöck’ streichen können [lacht] ... Dann haben die Rambold überall und gleichzeitig von der Gerberei auf Gemischtwaren oder Textil-Einzelhandel umgestellt. Die Eltern von Erich Rambold [er war von 1970 bis 2002 Landrat im Landkreis Mühldorf] haben ein Geschäft in Mühldorf am Stadtplatz g’habt, so wie wir, und die Pfarrkirchner haben auch das gleiche Geschäft gehabt wie wir da, das gleiche Sortiment. Natürlich gibt es in Mühldorf am Stadtplatz und in Pfarrkirchen am Stadtplatz andere Entwicklungsmöglichkeiten als in Buchbach an der Hauptstraße. Also die Unseren haben nicht das größte Los gezogen ...

Es ist trotzdem ein gutes Geschäft gewesen. Mein Vater hat immer gesagt: „Du wirst nie reich, aber du wirst immer gut leben können davon.“ Heut muss man sagen, das war eine Fehleinschätzung. Anfang der 1990er Jahre haben wir oft noch zehn Prozent Umsatzplus g’habt in einem Jahr, auch wenn du nichts Großartiges g’macht hast. Das war einfach die Entwicklung.

Später war es so, dass du größer werden hast müssen, weil du mit den bis dahin üblichen Umsätzen die Lieferanten gar nicht mehr bekommen hast. Wenn ich zum Beispiel in einer Saison 100 Röcke verkauft hab von einem Lieferanten, dann hat der irgendwann g’sagt: „Sie, Herr Rambold, 200, sonst beliefern wir Sie gar nimmer.“ Also musst du dich filialisieren. Es war dann in den 80er Jahren auch so, dass in ein G’schäft, in das die Mama reingeht, die Tochter gar nimmer reingegangen is, also haben wir dort [an der Hauptstraße], wo jetzt die Versicherung beim Thalmaier drin ist, eine Boutique aufgemacht.

Und 1994/95 hab ich in Dorfen, im damaligen Semptmarkt, 200 Quadratmeter gemietet. Damals hab ich das einzige Mal in meinem Leben einen Unternehmensberater konsultiert – das hätt ich g’scheiter net gmacht. Der hat gesagt: „Da werden Sie schau’n, wenn der Maier verkauft und der [Supermarkt] Spar das übernimmt, dann geht’s richtig bergauf.“ Wir haben einen Mietvertrag abgeschlossen, auf sieben Jahre.

Spar hat übernommen und hat gleich einen Großteil des Personals ausgestellt, das sich der Einzelunternehmer vorher noch geleistet hat. Sogar die Kirchen von Dorfen haben zum Boykott aufgerufen. – So naiv kann ja bloß a Pfarrer sei, weil der außerhalb des wirtschaftlichen Lebens steht! Dass da auch noch ein Schuhgeschäft und ein Schmuckgeschäft drin waren, die alle mit dem Supermarkt nix zu tun g’habt haben, außer dass sie Miete zahlen, [das hat er nicht verstanden]. Und dann ist es mit den Umsätzen runtergegangen, mit der Miete aber vertragsmäßig sauber bergauf.

Aber in Dorfen gab es doch sicher mehr Laufkundschaft?

Das nutzt ja nichts, wenn du 7000 Mark Miete im Monat zahlst. Wie wir übernommen haben, ist es mit den Umsätzen bergauf gegangen. Aber als Spar das dann geführt hat, ist es runter gegangen. Das sind halt so klassische unternehmerische Fehlentscheidungen, aber da soll man sich nicht ewig drüber grämen ... Wenn ich durch Dorfen durchfahre, schau ich gar nicht hin zu dem Haus ...

Kommen wir zurück zum Buchbacher Geschäft.

Der Urgroßvater hat da schon ein G’schäft g’habt, da hinten, das Haus steht noch. 1913 hat er geheiratet, und 1923, mitten in der Inflation, haben sie dieses Haus gebaut. Da sind zum Teil Kistenbretter zum Dachisolieren hergenommen worden. Das kann man sich nicht vorstellen, dass man sich ein Haus baut in einer Phase, wo sich das Geld jeden Tag multipliziert. Wenn man bedenkt, was die Leut’ von heute für Existenzängste haben, da kannst eigentlich nur sagen: Ich hab’s warm, hab was zum Essen, es war schon mal schlimmer.

Meine Eltern haben 1967 das Haus nebenan gebaut. So richtig Fahrt aufgenommen hat das Geschäft in den 1950er/60er Jahren mit meinen Eltern, Wirtschaftswachstum war überall in Deutschland. Da hast du einen Bankkredit bekommen, ohne dass du die gleiche Summe in bar hinterlegt hast …

1990 hab ich dann das Geschäft übernommen. Was ich damals schon prophezeit hab – wenn man die Ladenöffnungszeiten freigibt, dann werden die Leut’ auf d’Nacht nach der Arbeit nach Landshut, nach Rosenheim und überallhin fahrn – so war es dann auch. So Geschäfte wie das unsere gibt es fast keine mehr, der Hell in Ampfing ist noch so ein Überbleibsel oder der Billmayer in Wartenberg.

Die Billmayers von Wartenberg und meine Eltern, die waren sehr eng befreundet, sie haben gemeinsam bei Lieferanten eingekauft. Aber Wartenberg ist ja verglichen mit Buchbach eine Metropole. Meine Eltern und ich haben immer gesagt: „Ja, Leut’, wenn Buchbach nicht wächst, dann wird es hier irgendwann nicht mal mehr ein Lebensmittelgeschäft geben, da könnt ihr zum Bäcker auch noch auf Schwindegg einefahr’n.“ – Letztendlich hätt‘ aber auch ein Ort mit fünfzig Prozent mehr Einwohnern nichts am Strukturwandel geändert.

Aber Buchbach als Markt, das hat doch eine besondere Stellung?

Das stimmt schon, aber das war zu der Zeit, wo man zum Einkaufen noch nicht so weit gefahren ist und wo man vor allem um sechse in Landshut nix mehr bekommen hat.

Daher kam also die Überlegung mit einer Filiale in Dorfen?

Ja, weil man nur mit so kleinen Einheiten nicht weitermachen konnte. Billmayer hat auch in Freising expandiert und sagt heut, wenn er nicht nach Freising gegangen wär, dann hätt er Wartenberg auch zusperren können.

Also bist du die letzte Generation, die das Geschäft hier führt?

Ja, absolut. Ich werd’ jetzt 62. Mein Sohn ist bei der Bundeswehr Computerspezialist, meine Tochter arbeitet am Flughafen. Wenn von denen einer auf die Idee käme, ein Textilgeschäft anzufangen, tät ich sagen, bitte tu das nicht.

Ich bin dabei, im Neubau von 1967 zwei Wohnungen im ersten Stock und im Parterre herzurichten. Und ich will mich auf die Gardinen konzentrieren, das können vielleicht mal meine Angestellten übernehmen. Die sind alle zehn, fünfzehn Jahre jünger als ich.

Und ich selbst arbeite die nächsten fünf Jahre weiter beim [Deutschen] Skiverband.

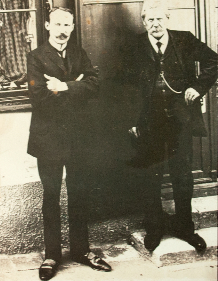

Jetzt muss ich noch was einschieben: Mein Großvater war bis 1933 Gemeinderat, und mein Vater [Georg Rambold] war gleich nach dem Krieg im ersten Gemeinderat, der damals noch von den Amerikanern kommissarisch bestimmt worden ist. Der Strasser [Bürgermeister in Buchbach vor der Machtergreifung 1933 und wieder nach dem Krieg nach Bürgermeister Martin Dichtl] war [damals schon] ein alter Mann, als Gemeinderat ist mein Vater zum Beispiel [mit ihm] mitgefahren in die Regierung nauf nach München. Und der Strasser hat g’sagt: „Gell, ich bleib im Auto sitzen“, so ist der Vater allein reingegangen [in die Regierung] und hat das erledigt.

Er war unternehmerisch sehr auf Draht, er hat auf eigene Faust angefangen, Betriebe [für Buchbach] anzuwerben. Damals war schon der Mai Hans Bürgermeister. Mein Eindruck ist, dass in den 60er Jahren so Leute wie der Karl Kammerer und der Georg Rambold gesagt haben: „Du, ich hab a G’schäft, ich kann mich nicht da vorn ins Rathaus nei sitzen! Mach du den Bürgermeister!“

Mein Vater hat als Gemeinderat die Verhandlungen mit dem Grafen Toerring geführt, der war damals mit den Gummistiefeln und dem grünen Mantel bei uns im Büro drinnen gestanden. Damals wurden die Uher-Werke [ein weltweit angesehener Tonbandgerätehersteller in den 1950er bis 70er Jahren] angesiedelt in Buchbach! Der Grund hat der Kirche gehört, da war der Pfarrer Wimmer dahinter, dass das Ordinariat das Grundstück verkauft hat. Normalerweise verkauft ja die Kirche nix. Und so waren auf einmal 200 / 300 Frauen beschäftigt – vorher hat es keine Frauenarbeitsplätze gegeben, außer Hausmädchen, das war auch nicht bei jeder beliebt. Da geht doch nicht eine als Dirn oder Hausmädchen, wenn’s in Heimarbeit oder in der Fabrik richtig Geld verdienen kann und andere Frauen um sich rum hat. Das ist ein Aufbruch gewesen. Und das hat mein Vater mehr oder weniger im Alleingang g’macht. Ich hab in der Speis noch ein Krügl von der Einweihung, da hat auch der [bayrische Volkssänger und Förster] Roider Jackl g’sungen.

Oder zum Beispiel 1961: Damals ist mein Vater mit der Mama nach München in die Pionierschule gefahren und hat sich einen Major Frischhut dort rausgesucht - ich weiß nicht, wie er auf den gekommen ist. Er wollte ihn überzeugen, dass die Pioniere als Übung in Buchbach einen Fußballplatz machen. Der Frischhut hat gesagt: „Das ist völlig unmöglich, das darf ich nicht. Habt’s nicht irgendwas anderes?“ – „Eine Straße wär auch noch da“, hat der Vater gesagt. – „Das können wir machen“, hat der Major geantwortet, und hat dann mit seinen Pionieren von der Pionierschule in München die Jahnstraße in Buchbach gebaut. … Die haben aus dem Hügel den jetzigen Fußballplatz rausplaniert. Unten aufgefüllt, oben abgegraben. Und sind dann wieder abgerückt.*

Mein Vater war Jahrgang 1916, er ist eingerückt zum Arbeitsdienst, vom Arbeitsdienst zum Wehrdienst, und wie der Wehrdienst ausg’wesen wär, ist der Krieg angegangen. Der hat mit dem Frischhut wahrscheinlich erst einmal drüber geredet, dass er in Russland gewesen ist und wo er war. So hat das doch etwas länger gedauert, da hat der Vater g’sagt: „Ich muss der Frau unten im Auto Bescheid sagen.“ – Da hat der Frischhut gesagt – das weiß ich jetzt alles von den Erzählungen von Mama und Vater – „Ah, die Frau ist im Auto, die muss raufkommen!“ Dann hat er meine Mutter a bissl angesponnen, und so sind sich die drei halt einfach näher gekommen. Später hat der Frischhut auch mal seine Frau mitgebracht zu uns. Und ich hab mal mit’m Jeep mitfahren dürfen, da war ich sechs Jahre alt. – Heut ist das alles natürlich viel komplizierter.

Ich bin gern mit meinem Vater ins Wirtshaus gangen. Da bin ich daneben g’sitzt und hab einfach zug’hört. Das war nur über die Straße drüben, beim Wandinger.

((O-Ton Datei 0881, 35'44'' – 36'38'' und 39'03'' – 39'39''))

In den 1960er Jahren war beim Wandinger die Prinzessin Kira von Preußen [1943–2004] in der Sommerfrische mit ihrer Entourage. Der Dr. [Wladimir] Lindenberg, ein Nervenarzt aus Berlin, hat dazugehört, eine russische Großfürstin, die noch von der russischen Revolution von 1919 her in Berlin geblieben ist, ein Pianist aus Köln namens Herzog und seine Frau, eine Sopransängerin. Bei uns ist früher hier [Hans Rambold weist auf eine Stelle im Wohnzimmer] ein Klavier gestanden. Beim Abendessen bei meinen Eltern hat der Herr Herzog Klavier gespielt, Schubert, und die Frau Herzog hat gesungen. Als Kind hab ich mir gedacht: „Hoffentlich geht da unten niemand vorbei und hört, wie die schreit da herinnen!“ Ich hab mich so geschämt! ...

Und da gab es auch Geschichten, die der Wandinger Fritz erzählt hat, aus seiner eigenen Kindheit. Da hat’s einen Frehse** gegeben, der war Leutnant im Ersten Weltkrieg und der Vater war Fabrikant im Ruhrgebiet. Dem Frehse war nach dem Krieg auf einer Rheinbrücke ein englischer Offizier begegnet, und als keiner dem anderen aus dem Weg gegangen ist, hat er den Engländer in den Rhein geschmissen – und hat dann natürlich stiften gehen müssen. Sein Vater hat ihm in der Nähe von Bax [Oberensbach bei Velden] draußen so ein Zeugl gekauft oder gepachtet, die Jagd dazu entsprechend ausgestattet. Und dann hat der dort sein Exil verbracht. Der ist mal mit dem Pferd in die Gaststube [beim Wandinger] reingeritten.

((O-Ton Datei 0881, 39'03'' – 39'39''))

Zum Beispiel haben sie auch erzählt, dass mein Großvater und der alte Haag und andere in den 1920er Jahren oder Anfang der 30er Jahre vom [Gasthaus] Falken – damals war [Paul] Sturm der Wirt – nachts heimgegangen sind, es war Mondlicht und ein Leitungskabel hat einen Schatten auf die Straße geworfen, der Erste ist über den Schatten drüber gestiegen, und alle nacheinander nach ihm auch ...

Mein Bekanntenkreis und meine Freunde ziehen sich quer durch alle politischen Lager. Da mach ich auch keine Abstriche. Wenn ich mir heut vorstelle, dass es Leute gibt, die immer noch stolz drauf sind, dass sie mit der Mao-Bibel der Kulturrevolution nachgelaufen sind, … Das hat sich ja doch hinterher rausgestellt, dass der Mao dem Stalin nicht nachgestanden ist. Daran sieht man, dass auch die Intelligenz nicht gegen solche Verfehlungen gefeit ist.

Es sind nicht immer bloß die dummen Leute, die hinter einem Verführer nachlaufen. Und so einen Führer haben wir ja auch gehabt. – Mir ist wichtig, dass ich versuch, die Leut’ zu verstehen, aus ihrer Prägung, aus ihrer Zeit. Ich hab da vom [Wilhelm Franz] Canaris [während der NS-Zeit Leiter des militärischen Geheimdienstes der Wehrmacht und einer der wenigen Widerstandskämpfer gegen Hitler, deren Einordnung in die Geschichte noch Anfang des 21. Jahrhunderts umstritten ist, d. Red.] bis zum [Bernard] Montgomery [in der Schlacht von El Alamein besiegte er Erwin Rommels Afrikakorps und wurde zum populärsten britischen Heerführer des Zweiten Weltkriegs] einige Biografien stehen. Wenn ich das Dritte Reich verstehen will, dann kann ich das nicht aus der heutigen Warte tun. Die [waren damals] ja geprägt aus den Zehner-, den Zwanzigerjahren.

Und wenn ich heut’ auf die DDR zurückschau … [In der Woche vor dem Gespräch war Hans Rambold mit Heeresbergführern der Bundeswehr in den Schweizer Alpen gewesen.] Da waren in einem Team Bergführer, die in den neuen Bundesländern aufgewachsen sind. Die haben ihr Dreierteam intern als „DDR1“ bezeichnet. Erst einmal bin ich ein bissl erschrocken, es waren ja immerhin Bundeswehrsoldaten! Wir haben eine Whatsapp-Gruppe gegründet, die möglichst kein Bundeswehrpsychologe sehen sollte [lacht]. So schreibt einer mal am Ende der Woche: „Gerne wieder Kameraden, für Frieden und Sozialismus!“ – Die sind dort aufgewachsen, ihre Eltern sind dort aufgewachsen. Wenn das meine Vergangenheit ist oder die meiner Eltern, dann muss ich etwas daran finden. Genauso wie im Dritten Reich, das war ja für manche auch ein Aufbruch aus der Kaiserzeit heraus, aus dem Kapitalismus der Zwanziger Jahre heraus … das ist ganz schwierig von heute her zu beurteilen …

Du bist in die CSU eingetreten. War das eine Tradition in eurer Familie?

Der Vater hat den Ortsverband mit gegründet. Aber da war nicht im Vordergrund gestanden „Ich will ein CSUler werden“, sondern die – [Karl] Kammerer und [Martin] Dichtl waren auch dabei – die haben eine Verantwortung gesehen für den Ort. Sie haben sich gefragt: Wie können wir den Ort entwickeln, was können wir für ihn tun? Und nachdem sie ja alle CSU gewählt haben, haben sie sich gesagt, wenn wir jetzt einen Ortsverband gründen, haben wir zu unserem Landtags- und Bundestagsabgeordneten eine weitere Gesprächsebene. – Wenn ich mir vorstelle, weswegen heute einer in eine Partei eintritt, der fragt nicht als Erstes wie der [amerikanische Präsident John F.] Kennedy „Was kann ich für mein Land tun?“, sondern „Was kann die Partei für mich tun“? ... Ich muss ehrlich sagen, [in die Parteiarbeit] wächst man hinein. Ich war einige Jahre nicht in Buchbach, war aber im Ortsverband. Und wenn es dann heißt: „Wir brauchen Kandidaten für die nächste Gemeinderatswahl“, da sagt der Rambold nicht „Nein, danke!“ Das ist ja ganz klar.

Gab es denn bei dir zuhause keinen Generationenkonflikt?

Nein, jedenfalls nicht politisch. Natürlich gibt’s einen Generationenkonflikt. Ich bin heimgekommen, hab im Geschäft angefangen, bin nirgends mehr hin, weil der Vater nimmer wollt. Er hat gesagt: „Ich will aufhören.“ Und dann hat er nicht aufgehört. Und dann hat nach seiner Meinung alles so weiter gemacht werden müssen wie bisher.

Es hat schon einen Generationenkonflikt gegeben, aber nicht politisch. Wobei wir auch politisch nicht immer einer Meinung gewesen sind. Ich hab an die Bürotür einen Solidarnosc-Aufkleber hingepickt, den hat er wieder runtergekratzt – von wegen Gewerkschaft, das ging ja gar nicht!

Also einen Generationenkonflikt gibt’s immer, glaub ich. Wenn ich aber meinen Buben anschau, wir sind so sehr einer Meinung und vertragen uns so gut, also da hat’s überhaupt noch nicht gescheppert. Auch mit der Tochter nicht ... Ich möchte mit meinen Kindern über Sachen reden wie mit Freunden, ... mit einem philosophischen Ansatz, darüber, ob es ein Leben nach dem Tod gibt … und nicht nur über Kleinigkeiten …

Die Gebietsreform in den 1970er Jahren, das war doch aufregend …

Das hab ich anfangs nicht so mitgekriegt, weil ich ja 1965 ins Internat gekommen bin, 1972 daheim war und in Altötting in die Schule gegangen bin. Später hab ich es schon mitgekriegt, aber ich war politisch noch nicht aktiv ... Damals ist die Gemeinde Walkersaich aufgelöst worden und Ranoldsberg ist zu Buchbach gekommen. Da gab es eineAbmachung, dass die Buchbacher den Ranoldsberger Bürgermeister nehmen, den Schorsch Loher, übrigens ein Cousin meines Vaters.

Der Loher hat eine Kramerei daheim gehabt, er war kein großer Unternehmer. Und eine kleine Landwirtschaft, auch zwei Ross, das hat mich fasziniert. Beim Loher ist man beim Wohnzimmer rausgegangen, war in der Flez, und wieder durch eine Tür und dann ist man vor zwei Ross gestand’n. Ich war immer scho a Rossnarr …

Als die Nachrüstungsdebatte war, Anfang der Achtzigerjahre, hab ich beschlossen, etwas für die Deutsch-Amerikanische Freundschaft zu tun. So hab ich eine Busfahrt für Kommunalpolitiker der CSU aus dem Landkreis nach Bad Tölz zu den Special Forces organisiert. … Wir sitzen also in Bad Tölz beim Mittagessen, am Kopfende sitzt der amerikanische Special Forces Oberst, ich neben dem Oberst, und mir gegenüber der L*.

Wir haben geredet, der L* hat a paar Brocka Englisch eing’worfen, und dann hat er zu dem Special Forces g’sagt, er hätte auch schon mal in amerikanischer Uniform gekämpft. Ich hatte vom L* immer nur Geschichten gehört, wie er in Paris war, von der Yvonne und so ... Der Oberst ist natürlich hellhörig worden, und der L* ist damit rausgerückt, dass er bei der Ardennen-Offensive [im Dezember 1944] beim Skorzeny [österreichischer SS-Obersturmbannführer Otto Skorzeny, von der NS-Propaganda stilisiert als Befreier des abgesetzten italienischen Diktators Benito Mussolini, er war beteiligt an der Gefangennahme der Hitler-Attentäter um Claus Schenk Graf von Stauffenberg] dabei gewesen ist, und in amerikanischer Uniform hinter den amerikanischen Linien Schilder umgedreht hat und lauter solchene Sachen …

Das hat dazu geführt, dass die Amerikaner ihre eigenen Generäle verhaftet haben. Die Deutschen, die sie in amerikanischer Uniform erwischt haben, wurden alle sofort, ohne Verfahren, an die Wand gestellt.

Du warst 21 Monate bei der Bundeswehr und bist als Leutnant rausgekommen?

Das war normal, mit 21 Monaten ist man Leutnant geworden. Als Erstes wollte ich in den Hochgebirgszug, und ich wollte Reserveoffizier werden. Wenn ich schon ständig vom Rommel gehört hab, dann wollte ich nicht so wenig wie möglich werden, sondern so viel wie möglich ... Meine Spezl’n von damals sind Profi-Bergführer geworden und ich – Einzelhändler. Da hat man natürlich irgendwann keine Chance mehr, die san nur in die Berg gwen, irgendwann hängst da ab.

In der Bundeswehrzeit hab ich Leut’ kennengelernt – vom grottenschlechten Vorgesetzten bis zu einem wie den General Dr. [Klaus] Reinhardt, der war NATO-Oberkommandierender im Kosovo nach dem Krieg, eigentlich in der Funktion eines „Präsidenten vom Kosovo“ [Reinhardt war Befehlshaber des Heeresführungskommandos, des NATO-Kommandos Joint Headquarters Center und der KFOR-Friedenstruppe im Kosovo]. Er war studierter Historiker und mein Bataillonskommandeur in Reichenhall. Zu ihm hab ich heute noch Kontakt.

Du hast dich bewusst dafür entschieden, Reserveoffizier zu werden. Wie muss man sich den Weg vom Leutnant zum Oberstleutnant der Reserve vorstellen?

Ein langer Weg, aber ich hab ja 30 Jahre Zeit gehabt dafür ... du musst Wehrübungstage zusammenbringen, und es muss immer wieder eine Stelle frei sein.

Was passierte nach deiner Zeit bei der Bundeswehr?

Ich bin nach 21 Monaten 1975 rausgegangen, hab sofort eine Lehrzeit als Einzelhandelskaufmann gemacht, und zwar beim [Modehaus] Heilingbrunner in Moosburg. – Der Vater vom Heilingbrunner hat das Geschäft auch schon gehabt, bei dem hat mein Vater gelernt. Ich erinnere mich noch ans Vorstellungsgespräch, ich – ein ausgewachsener Leutnant und kein kleiner Bub mehr – hab eigentlich überhaupt nichts gesagt, das hat alles der Chef mit’m Vater ausg’macht. Die haben von früher geredet, und ich hab da nicht viel Wortmeldungen gehabt.

((O-Ton 20'40'' – 21'27''))

Da kommst du als Leutnant hin … und bist zunächst mal ein Lehrbub. Du räumst Unterhosen ein. Und dann sagst du: „Ich bin fertig!“ Und weil keine andere Arbeit da ist, heißt’s: „Räumen Sie’s nochmal ein!“ Und ich denk mir, so stupid war es ja nicht mal bei der Bundeswehr. Und dann hat’s geheißen: „Da drüben, das ist die Frau Oberst, die wird auch so angesprochen.“ – „Aha“, hab ich g’sagt, „das ist mir völlig neu. Haben wir eine ‚'Frau Oberst’ bei der Bundeswehr?“ 1975 war das. – „Na, na“, hat’s dann g’heißen, „der Mann ist Oberst bei der Luftwaffe in Freising.“ Darauf ich: „Wenn sie ‚Herr Leutnant’ zu mir sagt, sag ich ‚Frau Oberst’“.

Natürlich hab ich sie auch so als Frau Oberst angesprochen, diese Freude hab ich ihr gelassen.

In den zwei Jahren Lehrzeit hab ich keine Wehrübungen gemacht, da war gar keine Zeit dazu. Aber meinen Sport hab ich weitergemacht nach der Devise: als Leutnant der Reserve musst du fit sein. Und fit sein wollte ich. Jeden Tag nach der Arbeit bin ich um sechs [Uhr] raus zum Sportplatz [in Moosburg] und bin 5000 Meter gelaufen, manchmal auch 10000. Dann hab ich auch mit Karate angefangen. Da hab ich wieder ganz andere Leut’ kennengelernt.

In der Lehrzeit in Moosburg war es das erste Mal, dass ich rausgekommen bin. [In der Lehrzeit] hab ich dann Kolleginnen gehabt, bin näher an die Stones und andere kulturelle Kreise rangekommen. Alle waren eigentlich links. Es hat den Rockzirkus in Gammelsdorf gegeben, wo ich zwei- oder dreimal den [Konstantin] Wecker gehört hab. Aber ein Roter bin ich nie geworden. Aber ausgeglichener, mein Horizont hat sich erweitert. Radikal schwarz war ich nie …

Ich hab [damals in Moosburg] eine sehr gute Freundin gehabt. … Der Freund ihrer Schwester war bei der DKP, drum haben wir damals auch [Hannes] Wader-Konzerte angehört, musikalisch erstklassig. Ich hab da hinten viel Wecker- und Wader-Platten stehen [Hans Rambold zeigt auf ein Regal im Wohnzimmer]. Damals bin ich erstmals richtig mit der Popmusik in Berührung gekommen.

Ich hab [in Moosburg] in der Neustadt unten gewohnt. Mein Zimmerherr war im Krieg Fallschirmjäger, ist über Kreta abgesprungen. Das hat mich alles interessiert. Damals hab ich auch „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“ gelesen [das Erstlingswerk von Nobelpreisträger Alexander Solschenizyn über einen Häftling in einem sowjetischen Gulag], in einem Durchgang. Danach hab ich alle Winterjacken angezogen, die ich gehabt hab, und bin Richtung Pizzeria marschiert – das war unser Lokal. Erst nach 300 Meter hab ich mich gefragt, ob ich einen Vogel habe, denn es hat 25 Grad plus gehabt!

Danach bin ich zwei Jahr lang in die Textilfachschule nach Nagold gegangen … und hab Skigymnastik g’macht mit allen, die sich dafür interessiert haben … in Nagold ist es richtig schön gewesen.

Und wie kam es zur Übernahme politischer Verantwortung in Buchbach?

Da muss ich ein bisschen ausholen. Nach Nagold bin ich das erste Mal wieder in Buchbach gewesen. Irgendwann steht der [Karl-Heinz] Kammerer unten an der Haustür und fragt, ob ich den Hofmarschall bei der Faschingsgesellschaft machen tät. Ich sag: „Das mach ich, da tu ich nicht lang umeinand.“ Als Hofmarschall bin ich mit der Garde auf alle Auftritte mitgefahren, hab durchs Programm geführt, kassiert und g’schaut, dass alle [zur Heimfahrt] wieder im Bus waren. Bei jedem dritten, vierten Stückl beim Narrenabend hab ich selber mitgespielt. Und ich muss sagen [zögert], da war i a bissl a Star …

Ich hab Vorhangstangen montiert im Gymnasium in Gars, bin auf der Staffelei oben g’standen. Unten geht die Putzfrau vorbei, schaut nauf und ruft: „Ja, der Hans vom Gwand!“ – Das war eine schöne Zeit für mich.

1984 war die erste Kommunalwahl, bei der ich [als Kandidat für den Gemeinderat] angetreten bin. 1984 war ich also im Gemeinderat, bin 1990 Zweiter Bürgermeister geworden. Und 1998 dann Erster Bürgermeister.

Ich hab, so wie es meine Art ist, sehr offen geführt. Was nicht einfach ist, wenn du Angestellte hast, die vorher eine autoritäre Führung gewohnt waren. Aber ich hab, glaub ich, fünf Jahre lang im Gemeinderat bei keiner Sitzung eine Gegenstimme gehabt, weil 90 Prozent der Sachen sind ohnehin nicht zu diskutieren, aber die 10 Prozent, wo man auch mal anderer Meinung sein konnte, haben wir in der nicht-öffentlichen [Sitzung] ohne Tagesordnungspunkt besprochen. Wenn dann alle einer Meinung waren, kam das Thema beim nächsten Mal zur Abstimmung. Und wenn nicht, dann haben wir solange drüber geredet, bis wir uns alle einig waren ...

In Gemeinden unserer Größenordnung, das ist zumindest meine Meinung, gehen große Entscheidungen nur einstimmig. Wenn man da anfangen würde, zuerst die eigene Fraktion zu fragen … Natürlich redet man mal mit dem einen oder dem anderen. Aber ich würde keine Abstimmungsgespräche führen, bloß um eine spätere Sitzung zu steuern.

Wie war das, als du 2003 in den Landtag gekommen bist?

Ich hab einfach die Gelegenheit ergriffen.

Es gibt ja Leute, die werden mit 30 Jahren Beamte und wissen wie das bis 90 dahinläuft. Das sind für mich die „Stallhasen“. Im Gegensatz zu den „Feldhasen“ [lacht]. Schwierig ist es, wenn „Stallhasen“ künftige „Feldhasen“ ausbilden, was in der Schule häufig der Fall ist.

Wir waren sieben Kandidaten, sind von Ortsverband zu Ortsverband getingelt, wie ein Wandertheater. Alle haben gesagt, das gibt’s überhaupt nicht, das kann nicht funktionieren. Das Ganze war sehr harmonisch. Der Beste hat sich durchgesetzt: der Huber Marcel. Über den lass ich nichts kommen, ein Vorzeigemann ... Für mich ist die Kandidatur über die Liste übrig geblieben.

Für einen Listenplatz musst du aufgestellt werden. Ich hab also Wahlkampf gemacht, den ich ein bissl generalstabsmäßig organisiert hab. Weil ich mir gesagt hab, die Leute müssen dich ja auf der Liste finden und ankreuzeln, da verlass ich mich nicht nur auf die CSU und auf die Plakate. Ich bin ja ein Einzelhändler, so hab ich im Wahlkampf 500 Einzelhandelsgeschäfte im Landkreis Mühldorf und Altötting aufgesucht, hab meine Visitenkarte und so einen Pin abgegeben, weil ich mir gedacht hab, den sollen sie an die Pinwand hinstecken, der erinnert sie dann. …

Ich hab mit jedem geredet, das war für mich hochinteressant, aber auch zeitaufwendig, zuletzt aber erfolgreich. Ich hab auch mein Netzwerk in ganz Oberbayern genutzt. So hab ich zum Beispiel im Landkreis Starnberg 300 Stimmen bekommen, das ging über den General Dr. Reinhardt. – So hab ich halt überall Leute gehabt.

((O-Ton Datei 0882, 47'17'' – 47'30''))

Und dann war ich auf einmal im Landtag. Das war für mich sehr interessant! Da siehst du auf einmal den Alois Glück auf der Straße, und der isst a Brez’n aus der Papiertüt’n raus. …

… Du siehst ganz nah den Stoiber, den Wiesheu, mit dem ich sogar ganz weitschichtig verschwägert bin, auch im Übrigen mit dem [Nikolaus] Asenbeck [1970 bis 1994 war er Mitglied im Bayerischen Landtag] ...

Zuerst haben sie gesagt: „Geh mal nur in den Petitionsausschuss“, denn da wollte keiner rein. „Ein Ausschuss reicht für dich, du bist ja noch Bürgermeister daheim, du wirst sehen, dass das eh anstrengend wird.“ Und dann war ich also im Petitionsausschuss. Als dann die [Franz-Josef-Strauß-Tochter und seit 2009 EU-Abgeordnete Monika] Hohlmeier ausgeschieden ist und der Schneider Sigi vom Bildungsausschuss Kultusminister worden ist, haben wir einen Platz im Bildungsausschuss nachbesetzen müssen. Und das weiß ich noch wie heut, da dreht er sich um unter der Fraktionssitzung und sagt: „Du, Hans, wir bräuchten eine Nachbesetzung für den Bildungsausschuss. Kannst dir mal überlegen, ob das was für dich wär.“ Hab ich g’sagt: „Sigi, das mach ich!“ Also von da weg war ich auch im Bildungsausschuss.

Wie hast du die Doppelrolle von Bürgermeister und Landtagsabgeordnetem erlebt?

Ich war ja auch noch zusätzlich Sprecher vom Ostbündnis.

Im [Ostbündnis] ist es um Regionalplanung gegangen. Es wurde gegründet, weil sich die östlichen Gemeinden im Landkreis Erding abgehängt gefühlt haben. Dort gibt es Naturschutzflächen, wenn aber diese Gemeinden stattdessen auch Gewerbeflächen wollten, dann haben sie gesehen, das lässt sich in Flughafennähe realisieren, aber bei ihnen nicht. Aber auch sie wollten für ihre Bürger Arbeitsplätze schaffen. Buchbach und Schwindegg sind später zum Ostbündnis dazu gegangen, Obertaufkirchen nicht und Velden auch nicht.

Wie ich [die Sprecherrolle beim Ostbündnis] übernommen hab, war das so, dass die Presse immer geschrieben hat: „Das Ostbündnis! Da geht ja nix! Die streiten nur und die zerreißen nix.“ Für mich war das Ostbündnis kein Organ der Öffentlichkeit, da braucht man keine öffentlichen Veranstaltungen. Wichtig ist für mich, dass wir etwas erreichen für uns 13 Gemeinden. Das ist der Punkt.

Ein Beispiel: Wissen muss man, wenn man eine Gemeindestraße baut, zum Beispiel Buchbach – Ella – Wörth, dann hat die so eine niedrige Bedeutung, dass man dafür keinen Zuschuss bekommt, d.h. du musst das dann … aus deinem Gemeindehaushalt zu 100 Prozent selbst finanzieren. Ich bin zum Leiter der Obersten Baubehörde gegangen, der ist mir ja ständig übern Weg gelaufen, der konnte mir gar nicht entrinnen. Ich hab ihn überredet, und zwar mit dem Argument, dass wir auf unseren Gemeindestraßen Zubringerverkehr zum Flughafen aus dem südostbayerischen Raum aufnehmen, so dass jetzt die 13 Gemeinden für diese Straßen wie auch für alle Gemeindestraßenausbauten einen Zuschuss erhalten, und zwar immer den Höchstsatz.

So etwas ist für mich die Aufgabe eines Bürgermeisters. Wenn dann so ein Bürgermeister im Landtag sitzt und für 13 Gemeinden sprechen kann, dann kann er solche Sachen machen. Wenn er nur in Buchbach bleibt, auf Geburtstage und Beerdigungen geht, Sitzungen absolviert, dann hat er das nicht drauf. Daheim gab’s auch viele, die haben gesagt: „Der Bürgermeister g’hört ins Rathaus, nicht auf Minga auffe!“

Ein Ergebnis davon war, dass mein Nachfolger [Thomas Einwang] mit hohem Zuschuss die Straße [nach Ella] ausgebaut hat. Einwang ist nach seiner Bürgermeisterwahl gleich Ostbündnis-Vorsitzender geworden. – Du musst dich einfach [andernorts] engagieren, wenn du was für die Gemeinde tun willst. Fraunbergs Erster Bürgermeister [Hans Wiesmaier (CSU)] ist gleichzeitig Sprecher der Bürgermeister aus dem Landkreis Erding. Er hat neulich erst zu mir gesagt: „Das war ganz gut damals [, dass wir zum Ostbündnis gegangen sind], weil wir heut’ noch unsere Gemeindestraßen mit 60 Prozent Zuschuss bauen.“

Dann kam der Ansatz aus dem Gemeinderat, dass wir hier [im Buchbacher Rathaus] einen Hauptamtlichen brauchen, einen, der immer da ist und der sich nur um Buchbach kümmert. Mit einer Stimme Mehrheit wurde dann beschlossen, dass der nächste Bürgermeister hauptamtlich wird.

Ich muss heute sagen, von meinem Leben her, so viele neue Erfahrungen hab ich seitdem gemacht, ich hab mich weiterentwickelt, ein neuer Abschnitt hat begonnen. Da wär mir so viel abgegangen … Und dreißig Jahre immer das Gleiche machen?!

Magst du uns noch etwas zum Kulturhaus erzählen? Das entstand ja auch in deiner Zeit als Bürgermeister.

Das war auch so ein Fall. Mit „LEADER“-Mitteln etwas zu bauen, erfordert einen langen Atem. [Das EU-Programm LEADER, an dem auch der Freistaat Bayern teilnimmt, fördert die Entwicklung ländlicher Regionen.] Und da musst du dich lange einen Deppen heißen lassen, mit den vielen Vorschriften. Manche haben gesagt, tut’s halt einfach ein Dach auffe! Das kostet nicht viel. … Gemeinsam mit anderen hab ich das dann durchgesetzt, dass wir mit billigsten Mitteln nicht was Teures gemacht haben und was wirklich Gutes, sondern etwas, was unbedingt hat rein müssen, Heizung usw. Wenn ich mir heut’ vorstelle, wir hätten das nicht da draußen, [Buchbach] wär echt arm. – Aber da haben mich, glaub ich, einige nimmer mögen nachher.

Was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen an Kommunen heute?

Sagen wir mal, da leben jetzt 2000 Leute im Hauptort Buchbach bzw. 3000 in der Gemeinde. Was brauchen die? Die brauchen einen Arzt, einen Friseur, die brauchen Lebensmittel, die brauchen eine kulturelle Identität. Da muss ein bissl was los sein, damit die nicht wegen allem und jedem woanders hinfahren müssen ... Da muss es Sachen geben, wo sich Alte und Junge treffen, beim Fußball zum Beispiel.

In diesem Sinn war für mich einer der größten Erfolge die Ansiedlung vom Edeka-Markt.

Ich hab Gottseidank den G* getroffen, der bereit war, sein Grundstück zu verkaufen, einen Betreiber, der den Markt gebaut hat, und die Edeka für den Betrieb. Das sind so Sachen, da weiß man ja normalerweise nicht, dass dies der Job vom Bürgermeister ist, so etwas zustande zu bringen. Wenn ich heut den G* zufällig bei der Edeka treffe, dann nehm ich ihn am Arm und sag: „Gell, wir zwei damals, gell?“

Für mich ist wichtig, dass [der Markt] sich rentiert und dass, wenn der Vertrag ausläuft, er wieder verlängert wird. Also das ist für mich so ein „Big Point“, dass der tägliche Bedarf für die Bürger am Ort gedeckt werden kann. – Mein Vater hat [in seiner Zeit als Gemeinderat] per Inserat einen Apotheker gesucht, und daraufhin sind der [Thomas] Guillery als Kunstmaler und seine Frau als Apothekerin nach Buchbach gekommen.

Und was machst du heute?

Über meinen Buam, der Biathlon gemacht hat, kam der Vorstand im Skiverband Chiemgau auf mich zu, als dort ein Sportwart Biathlon gesucht wurde. Dann haben sie beim Bayerischen Skiverband gespannt, dass es da einen im Landtag im Landessportbeirat und Gausportwart gibt. Dann hat es nicht lang gedauert, da war ich BSV Sportwart Biathlon für ganz Bayern. Etwas später ist dann der Deutsche Skiverband gekommen und hat mich gefragt, ob ich hauptamtlich den Stützpunkt Ruhpolding leiten will …

((O-Ton Datei 0882, 1h 19'02'' – 1h 20'57''))

Jetzt muss ich noch etwas erzählen zum Thema „Stallhasen und Feldhasen“. Die M* haben vor ein paar Jahren zu zweit mit ihrem Landwirtschaftsbetrieb im Vollerwerb gut 70 000 Euro Einkommen gehabt. Dann ist der Milchpreis auf 35 Cent runtergefallen. Letzten Dezember, ich komm in Ruhpolding grad aus meinem Büro raus, kommen ein Oberstabsfeldwebel aus Reichenhall und ein Oberstleutnant vorbei. Den Oberstaber kenn ich gut, ich frag also: „Wie geht’s?“ – „Ah, ja“, sagt der Oberstleutnant, alles tät‘ ihm weh, er wolle jetzt früher, mit 49 Jahren, in Pension gehen. „Wennst Skitouren gehen kannst und Fallschirmspringen“, sag ich, „dann kann es doch nicht so schlimm sein!“ … Er jammert [weiter], dass er eigentlich mit 52 in Pension wollte, dass aber seit 2012 bei der Bundeswehr völlig veränderte Bedingungen sind, mit denen er nimmer klar kommt. „Jetzt bitt ich Sie um Ruhe. Das hör ich mir nicht an“, hab ich g’sagt. „Sie sind mit 30 in ein Beamtenverhältnis gekommen, seitdem müssen Sie sich nur noch um die Ausgabenseite kümmern.“ Ich hab ihm kurz von den Bauersleuten M* erzählt, wo das Einkommen um die Hälfte gesunken ist. „Und Sie jammern mir vor. Sans einfach stad“, hab ich g‘sagt. … Das sind diese Stallhasen, die nur noch – Entschuldigung! – scheißen und fressen und über ihren Arbeitgeber schimpfen.

* Das Marktarchiv Buchbach hat einen Schwarzweißfilm von Max Wallner, der diese Bauarbeiten dokumentiert hat.

** Vorname unbekannt, Schreibweise des Nachnamens unklar

Die Fragen stellten Marieberthe Hoffmann-Falk und Klaus-Jürgen Falk für den Heimat- und Kulturverein Buchbach und der Dokumentarfilmer Hans Prockl.

Die Gesamtlänge des O-Tons beträgt 2h 16'31''.

Technik:

Lavaliermikrofon Voicetec VT-501 (linker Kanal), Sennheiser MKH 106 (rechter Kanal); Mixer SQN-4S mini; Tascam DR100-MKII PCM Rekorder (wav; 16 bit)