Maria und Siegfried Zoglauer

Maria Zoglauer (M), Lehrerin im Ruhestand, geboren 1933 und Siegfried Zoglauer (S), früher Personalreferent bei Himolla, heute in Rente, beide 1933 geboren. – Beide leiteten über viele Jahre die Bücherei in Buchbach

Da die Interviewer die beiden Zoglauers sehr gut kennen, duzen sich alle während des Interviews.

Maria, du bist in Außergefild im Böhmerwald geboren und 1946 als Vertriebene in den Westen gekommen. Da warst du 12 Jahre alt?

Maria: Zwölfeinhalb, ja.

Kannst du uns berichten, wie du die Vertreibung erlebt hast.

Maria: Es gibt Bruchstücke von Erinnerungen. Eine Woche bevor wir ausgewiesen wurden, haben wir die Information bekommen, dass wir beim nächsten Transport dabei sind. Pro Person durfte man 50 kg zusammenpacken. Wir waren 4 Personen – meine Großmutter, meine Eltern und ich. Mein Vater hatte schon Kisten hergerichtet. Was nimmt man mit? Wir haben zum Beispiel Betten mitgenommen, das war wichtig, Wäsche, Geschirr, das ist ja sehr schwer ... zum Glück haben wir einen Sack voll Brotlaibe mitgenommen, an die fünf Stück, ziemlich groß. Und das hat uns hinterher sehr geholfen, weil wir wirklich Hunger hatten.

Im Ort war eine Sammelstelle und dort musste man das Gepäck hinbringen. Von dort sind wir mit Lastwagen nach Winterberg gekommen, in ein tschechisches Sammellager, und zwar in einer Halle vom Steinbrener Verlag [katholischer Verlag, hat heute seinen Sitz in Schärding, d. Red.], damals deutschland- und europaweit bekannt durch die Gebetbücher, die dort gedruckt worden sind.

Das war eine Riesenhalle, da drinnen waren Stockbetten – das ist jetzt eine Erinnerung als Kind, eine Halle voller Stockbetten und voller Leute. Ich hab mir ein oberes Stockbett ergattert, und von dort hatte ich die schönste Übersicht über die Masse von Menschen und das Hin und Her. Für mich war das abenteuerlich, ich hab noch nicht dieses Leid der Erwachsenen empfunden ...

Waren Klassenkameraden von dir auch dabei?

Maria: Nein, keiner.

((O-Ton 0789 01.mp3))

Man kann sich nicht vorstellen, was es heißt, nie mehr zurückzukommen?

Maria: Nein, das kann man nicht. Jeder hat gehofft, dass das eine vorübergehende Sache wird. Vor allem die Älteren, meine Großmutter zum Beispiel. Nicht zurückkommen, das war für sie unvorstellbar.

Wie alt war deine Großmutter?

Maria: Sie ist 1871 geboren, war also fast 75 Jahre alt. Meine Eltern waren 45 und 41, also eigentlich im schönsten Alter. Mein Vater hat im Sägewerk gearbeitet, meine Mama war daheim. Erst 1939 haben wir das Haus [in Außergefild] gebaut, das war natürlich schon schlimm. Wir hatten eine Kuh im Stall, und, ich glaub, eine Katz auch noch. – In unserem Haus war ein tschechischer Finanzer drin mit Familie, die haben sich vielleicht gekümmert.

[Dort im Lager] hat man dann seine Kisten zur Kontrolle bringen müssen. Es ist dann alles, alles rausgeschmissen worden ... wir haben die Kisten aufmachen müssen, und die Tschechen haben das ausgepackt. Was ihnen gefallen hat, ist requiriert worden. Danach haben wir möglichst schnell einpacken müssen. Wer es nicht schnell genug konnte, dem ist die Kiste weggenommen worden.

Dort waren wir ungefähr eine Woche. Zum Essen kann ich mich nur an schwarzen Kaffee und eine Suppe erinnern. Da war dann eben unser Brot sehr wichtig.

Wir sind später zum Bahnhof gebracht worden, getrieben, kann man sagen, unter Bewachung – und wurden in Viehwaggons verladen. In einem Waggon waren ungefähr 20 Leute, mit allen Kisten und Koffern und was man halt dabei gehabt hat. Es war sehr wenig Platz.

Die Männer haben im Viehwaggon das ganze Gepäck auf eine Seite gestapelt, und dann hat man versucht, besonders für alte Leute eine Liegestatt oder wenigstens einen Sitzplatz zu machen. Und dann sind die Türen zugemacht und regelrecht verriegelt worden. Es war finster … Wir haben nicht gewusst, wo es hingeht.

Siegfried: Wohin war eigentlich festgelegt. Die aus Westböhmen kamen nach Bayern und die von Nordböhmen nach Ostdeutschland....

Also: Ihr wart in dem schrecklichen Waggon drin ...

((O-Ton 0789 02.mp3))

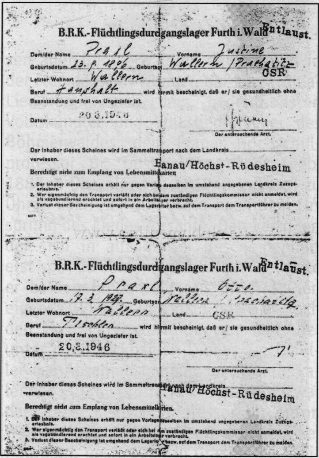

Maria: Da war ein Spalt bei der Tür, am Fußboden waren einige offene Stellen, das war die einzige Lichtquelle, und da hat man bei dem Spalt schon rausschauen können, aber man hat nicht gewusst, wohin es geht. Dann ist die Fahrt losgegangen. Zeitweise, stundenweise ist wieder ein Halt gewesen. Und dann haben sie die Türen aufgemacht, und man konnte Wasser holen und den Notdurft-Eimer, der drin war, den konnte man ausleeren. Die erste Station nach der Grenze war Furth im Wald. Da sind wir zum Entlausen geführt worden. Das war ein Raum, der war vollkommen grauweiß, die Wände, alles, was drin war. Und die Menschen drin waren auch grauweiß angezogen. Dort hat man sich ausziehen müssen und die haben dann mit einer Art großer Luftpumpe ein Pulver verstäubt [vermutlich DDT = Dichlordiphenyltrichlorethan, während der Nazizeit gegen Kartoffelkäfer und Läuse eingesetzt, d. Red.], man ist richtig eingestaubt worden, das war überall verteilt im Raum, am Kopf, schauderhaft. – Dabei hat kein Mensch Ungeziefer gehabt! Es war einfach Vorschrift.

[Von Furth im Wald kam Maria mit ihrer Familie nach München Allach, nach ein paar Tagen weiter nach Rosenheim, Mühldorf und schließlich nach Mettenheim, d. Red.]

Hunger haben wir gehabt! Also, ich als Kind hab Hunger gehabt, das war ganz schlimm. Einmal am Tag gab es eine Scheibe Brot vom Wecken, so einen Zentimeter dick und ganz pappig. Das war aber in Nullkommanix weg. Und sonst Eintopf, Kartoffeln. Wir sind dann zu den Bauern in der Umgebung zum Betteln gegangen.

((aus Datei 0790 01.mp3))

Das Betteln war furchtbar. Meine Mama und ich sind immer gegangen, mein Vater nicht. Die Bauern rund um das Lager Mettenheim, das waren große Bauern, die sind von uns überlaufen worden. Aber da ist man halt hin und „Könnten wir bitte nicht ein Stück Brot, ein Ei vielleicht, oder ein bissl Milch haben?“ Fürs Betteln hat man sich so überwinden müssen. Wir sind mal zu einem Bauern in den Hausgang gekommen, die Bäuerin hat grad was geholt, und ich hab auf dem Fensterbrettl ein halbes Fleischpflanzerl liegen sehen. Bin da hingerannt, hab’s gepackt und eingesteckt (lacht) – und es hat wunderbar geschmeckt.

Einmal ist gefragt worden, wer mitfahren mag zur Ernte von gelben Rüben. Da hab ich mitgeholfen und hab natürlich viele gelbe Rüben in meine Tasche... (lacht)

Eigentlich seid ihr schon mit Essen versorgt worden, aber das war halt zu wenig?

Maria: Ja. – In der Nähe von Ampfing war ein Militärflughafen, da waren noch Maschinen die unbenutzt waren. Die Männer haben rausgekriegt, dass die Tanks ausgekleidet sind mit einer 1-Zentimeter-dicken Gummischicht. Sie sind in den Flughafen reingeschlichen und haben die Verkleidungen rausgeschnitten, gestohlen, kann man sagen, und sie haben aus diesem Gummi Sandalen gemacht. Das war eine tolle Sache für die Bauern – und wir haben dafür Lebensmittel gekriegt.

Du warst damals noch Schulkind…

Maria: Daheim war ich schon in der Volksschule und bin im Herbst 1944 sogar in die Oberschule nach Prachatitz gegangen, 55 Kilometer von daheim weg. Damals waren schon viele Luftangriffe. Die Schule ist dann Lazarett geworden, und es war aus mit der Oberschule. Nach Weihnachten kam ich wieder [aus Prachatitz] zurück, bei uns im Ort war auch kein Unterricht mehr, da war, wie soll ich sagen, so ein Durcheinander. Deutsche Soldaten zogen durch, Flüchtlinge aus Schlesien, einmal sind ganze Massen von Kühen durch [den Ort] getrieben worden, die schrien, weil sie nicht gemolken waren. Dann kamen wieder deutsche Soldaten, auch russische Gefangene wurden durchgetrieben ... Ein geordnetes Leben war nicht mehr möglich.

Bei den Tschechen durften deutsche Kinder nicht in die Schule gehen. So bin ich insgesamt eineinhalb Jahre lang nicht zur Schule gegangen. Erst in Oberneukirchen [nach der Lagerzeit im Westen, d. Red.] kam ich wieder in die Schule.

Siegfried: In dieser Zeit bin ich auch nimmer in die Schule gegangen. Das war ja früher nicht so, dass viele Frauen Lehrerinnen waren, das waren die Fräulein für die Kleinen. Unsere Lehrer waren Soldaten, die waren alle im Krieg …

Maria, wie lange wart ihr in Mettenheim?

Maria: Bis Anfang August, gefühlt sehr lang. Dann sind die Familien aus Außergefild nach Oberneukirchen gekommen.

((O-Ton 0790 02.mp3))

Da waren wir dann in Oberneukirchen. Beim Gasthaus Reichthalhammer sind alle Gepäckstücke abgeladen worden. Wir sind natürlich auch vom Lastwagen runter. So, und da sind wir gestanden, und kein Mensch war da! Der Ort war wie ausgestorben. Da hat sich nichts gerührt, da hat man nichts gehört, da war keiner zu sehen. Da sind wir halt rumgestanden und haben gewartet. Man hat gemerkt, dass wir nicht unbedingt willkommen waren. An der Friedhofmauer war ein Birnbaum, und der Birnbaum war voller schöner reifer Birnen. Ich bin hin und hab Birnen runter, das war das Positive (lacht).

Im Herbst ist dann die Schule angegangen, und ich kam in die 8. Klasse. In Oberneukirchen gab’s Massen von Kindern in der Schule, weil so viele Flüchtlingskinder da waren. Es war eng, man hat versucht, das ein bissl aufzugliedern, die Buben von der 7. und 8. Klasse und die Flüchtlingsmädchen kamen zusammen. Einen Lehrer haben wir gehabt, er war kein Volksschullehrer, sondern ein Musiklehrer. Er hat mit den Buben Bügeleisen zerlegt und sowas, und wir Mädchen haben uns gelangweilt. Das war aber nur kurze Zeit, dann bekamen wir einen richtigen Volksschullehrer, aber die Lücken waren groß. Wir hatten zum Schreiben noch eine Schiefertafel – in der 8. Klasse! – es hat nichts anderes gegeben. Nach der 8. Klasse bin ich noch zwei Jahre in die landwirtschaftliche Berufsschule gegangen.

Meine Eltern haben gesagt: „Du kannst nicht immer bei dem Bauern arbeiten, du musst einen Beruf lernen.“ Ich kam zu einer Schneiderin in die Lehre. Das war schlimm für mich! Ich wäre viel lieber beim Bauern geblieben.

Du hättest Bäuerin werden können.

Maria: Als Bäuerin hätt ich als Flüchtling keine Chance gehabt. Jedenfalls war das mit der Schneiderei fürchterlich für mich.

In der landwirtschaftlichen Berufsschule haben wir an Weihnachten Theater gespielt. Dafür war der Pfarrer zuständig und eine Lehrerin. Ich spielte den Erzengel Gabriel, den Verkündigungsengel. Ich muss so eindrucksvoll gespielt haben, dass der Pfarrer mich angesprochen hat. Er hat gefragt, was ich werden möchte, und ich sagte, ich würde bei einer Schneiderin arbeiten, aber dass ich gern Lehrerin werden tät. Ich war ja schon 16 Jahre alt, das schien so aussichtslos. Aber der Pfarrer Schmaus setzte sich mit Lehrerbildungsanstalten in Passau und in Landshut in Verbindung. In Landshut konnte ich dann die Aufnahmeprüfung machen.

Ich hab solche Lücken gehabt, vor allem im Rechnen. Der Pfarrer und die Lehrerin gaben mir Nachhilfe, damit ich die Prüfung besteh, ja. Und dann ist es gut gegangen.

Wir hatten die übliche Probezeit, die ich bestand. Damals, als ich angefangen hab, hätte die Ausbildung fünf Jahre gedauert, und ich wäre eine fertige Lehrerin gewesen. Aber nach einem Jahr war Schulreform. Und nach der Schulreform musste man das Abitur haben als Voraussetzung zum Studium für den Lehrberuf. Das waren also anstatt fünf Jahre neun Jahre, für meine Eltern eine große Belastung.

Siehst du Parallelen zwischen den syrischen Flüchtlingen von heute mit deiner Vertriebenen-Geschichte?

((O-Ton 0804 Vertriebene & Flüchtlinge.mp3))

Maria: Das ist heute schon sehr anders. Die Kolonnen von Menschen die da ins Uferlose ziehen, das hat es damals auch gegeben. Aber bei uns war es eine organisierte, gewaltsame Vertreibung. Wir sind nicht freiwillig gegangen und wir haben ein Land verlassen, das intakt war. Dagegen die Flüchtlinge heute, die fliehen vor Gewalt, Zerstörung und Krieg. Als wir nach Deutschland gekommen sind, war ja alles schon vorbereitet. Man hat gewusst, dass da eine Menge Flüchtlinge aufzunehmen ist. Jetzt weiß man nicht, wie viele noch kommen und die Heimat verlassen müssen. Die Flüchtlinge heute kommen in ein Land, das für sie fremd ist, fremd von der Sprache her, fremd von der Kultur und der Religion. Man weiß nicht, wie sie sich integrieren können, sollen. Wir dagegen sind in ein Land gekommen mit gleicher Sprache, gleicher Kultur. Das Aufnahmeland Deutschland war damals nach dem Krieg zerstört und am Boden. Die Flüchtlinge heute kommen in ein Land, das sich in einer wirtschaftlichen Blüte befindet. – Gemeinsam ist, dass die Heimat verlassen werden musste.

Welchen Einfluss hatten die Vertriebenen auf Wirtschaft, Kultur, Politik?

Maria: In Waldkraiburg wurde von den Flüchtlingen sofort wieder die Glasindustrie und der Graslitzer Musikinstrumentenbau ins Leben gerufen. … Und es wurden die heimatlichen Bräuche wieder gepflegt.

Siegfried: Zum Beispiel Fußball. In Waldhausen hat es zuvor keinen Fußballverein gegeben. … Und es hat nicht lange gedauert, dann haben die jungen Leute unter den Flüchtlingen auch [beim Theater] mitgespielt. Was die wirtschaftliche Seite betrifft, da waren unter den Vertriebenen viele Facharbeiter dabei … Unter den Handwerkern war ein Flüchtling, ein gelernter Mauerer, der hat schon alles mit dem Meterstab gemacht. … Fleißig waren sie, wollten auch wieder vorwärts kommen, sich selber was schaffen. Und das war befruchtend für beide Seiten.

Maria: Mein Vater war ja daheim Sägemeister in einem Sägewerk. Er hat dann bei den Bauern sämtliche Kreissägen auf Vordermann gebracht. Das war ein einträgliches Unternehmen, und zwar in Naturalien. Wir haben zu essen gehabt, Berge!

Wie war der Weg als Lehrerin?

Maria: Ich bin nach dem Jahr in München [als Aushilfe in der Schrobenhausener Schule] versetzt worden nach Unterfranken, an die Zonengrenze, Königshofen im Grabfeld, als Aushilfe, aber nur für ein Vierteljahr. Und im November 1959 kam ich nach Waldhausen. Weitere Stationen waren Eschenbach, Taufkirchen, Buchbach.

((O-Ton 0791.mp3))

Also, du bist nach Waldhausen gekommen als Lehrerin. Und wie hast du den Siegfried kennengelernt?

Maria: Eine gute Frage. Waldhausen war wie halt ein Dorf sein soll: Ein Wirt, eine Kirche, eine Schule und ein Kramer. Wenn eine Schulwoche vorbei war, dann war totale Stille. Ich war ganz alleine in dieser Lehrerwohnung im Schulhaus. Dann hab ich Siegfrieds Tante kennengelernt, die hat die Poststelle in Waldhausen geführt. Und dort bin ich jeden Tag zum Kaffeetrinken hingegangen zum Ratschen, sie war damals meine einzige Ansprechperson. Die Tante hatte zwei Söhne am Gymnasium, dort war der Siegfried auch. Und am Ende der großen Ferien haben die Abschied gefeiert – „Die Ferien sind vorbei, jetzt müssen wir wieder in die Schule“. Die Tante hat gesagt, ich solle halt auch kommen. Sie haben Musik gemacht, und der Siegfried hat mich zum Tanzen geholt, das war ein Superding. Der Siegfried hat sehr gut tanzen können, das hat mir natürlich gefallen ...

Siegfried hat dann sein Gymnasium abgebrochen, weil wir beieinander waren, und er hat halt schau‘n müssen, wie er beruflich weiterkommt. Nach unserer Hochzeit 1962 ist er nach Rosenheim aufs Holztechnikum.

In Waldhausen hab ich die 2. Lehramtsprüfung gemacht ... Traunstein war die Kreisstadt, 45 Kilometer weg. Es gab keine Verkehrsmittel und ich hatte kein Auto. Man musste erst nach Schnaitsee und dann die Busfahrerei nach Traunstein, weil dort der Seminarleiter war und die monatlichen Zusammenkünfte für die Junglehrer ... 1961 machte ich die 2. Lehramtsprüfung und 1962 wurde ich Beamte auf Lebenszeit.

Siegfried, wie kam es zur Anstellung bei Himolla?

Siegfried: Ich hab mich nach dem Studium in Taufkirchen vorgestellt, ich war in Rosenheim am Holztechnikum, wie es damals hieß, heute Hochschule Rosenheim. Zuerst war an eine Anstellung bei Himolla in Taufkirchen gedacht, aber dann hat sich rausgestellt, dass sie in Eschenbach in der Oberpfalz jemand mit meinen Kenntnissen brauchen. Nach eineinhalb Jahren bin ich zurückgekommen ins Hauptwerk, und die Maria hat jedesmal mit müssen ...

Siegfried, was genau war denn deine Tätigkeit bei Himolla in Eschenbach?

Siegfried: Dort wurden zum einen Zulieferteile für Himolla gemacht, zum anderen war es ein eigenes Möbelwerk, keine Polstermöbel, sondern ganz einfache Kastenmöbel. Ich war dort der Stellvertreter der Betriebsleitung, war in erster Linie zuständig für Entlohnung und Akkorde.

Und wie wird ein Ingenieur Personalreferent?

Siegfried: Die Stellung eines Personalreferenten in der Industrie ist völlig anders als im Beamtenbereich. Der Personalreferent in einem Industriebetrieb muss Betriebsabläufe kennen. Man kennt jeden Fertigungsablauf, man kennt die Arbeitsgänge, die anfallen, man weiß dann als Personalreferent, wo man welche Leute brauchen kann.

Bist du mit der Stoppuhr rumgegangen und hast Messungen gemacht?

Siegfried: Auch. Es hat die Kleinstzeitmethode gegeben, wo jeder Handgriff, jeder Schritt gemessen worden ist. Die Grundausbildung ist erstmal REFA [REFA ist Deutschlands älteste Organisation für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung. Ziel ist lt. Verbandszweck die „Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch Ausbildung“, d. Red.]. Und dann sind aus Amerika bestimmte Systeme gekommen, die hilfreich waren. Der Faktor Mensch ist eigentlich außen vor gewesen.

Siegfried, du warst auch bei der IHK.

Siegfried: Ich war 28 Jahre lang Prüfer für die Meisterprüfung in der Holzverarbeitung bei der IHK in Rosenheim. Ich habe die Bundesverdienstmedaille bekommen für meine ehrenamtliche Tätigkeit als Arbeitgebervertreter bei der IHK, als Mitglied und späterer Vorsitzender der Prüfungskommission – auf Initiative meines Arbeitgebers Himolla. [Die Urkunde ist] unterzeichnet vom Bundespräsidenten Roman Herzog und übergeben von Landrat Erich Rambold. Von der IHK hab ich den goldenen Ehrenring erhalten, für meine langjährige Mitgliedschaft in der Prüfungskommission.

Wie habt ihr diese Zeit erlebt, die 60er Jahre?

Siegfried: Das war insgesamt eine Zeit des Aufbruchs … es hat eigentlich in der Zeit nie eine Rezession gegeben. Das war natürlich auch für den Arbeitsmarkt gut. Wir haben uns auch relativ leicht getan, als wir in Taufkirchen waren, wir haben nicht aufwendig gelebt und schon gespart …

Maria: Als wir in Waldkraiburg waren und der Siegfried noch in Rosenheim, da war ich der Alleinverdiener. Damals hab ich 800 Mark verdient. Ich hab noch ein Haushaltsbuch, für Ausgaben und Einnahmen aus dieser Zeit. Wenn am Monatsende eine Mark und 10 Pfennige irgendwo weggewesen waren, da hat man sich Gedanken gemacht ...

Siegfried: Aber das Geld hat immer gereicht. Es war halt nur ziemlich aufgebraucht.

Maria: In Waldkraiburg sind wir gerne ins zentrale, schöne Café Brosch gegangen. Vorher haben wir aber immer erst geschaut, ob wir noch so viel Geld haben ...

Siegfried: … für einen Kuchen.

Maria: Das hört sich heute seltsam an, aber das war so.

Und wie kam es zum Umzug grad nach Buchbach?

Siegfried: Das war ganz einfach. Ich war es von zuhause gewohnt, dass man selber ein Haus hat. Wir hatten auch schon einen Bausparvertrag. Das war einfach eine Vorstellung und Zuversicht, dass wir uns ein Haus bauen. Einfach war es zu dieser Zeit nicht. Wir sind durch jedes Raster gefallen, wenn öffentliche Bauplätze ausgewiesen worden sind. Entweder hat man aus der Landwirtschaft kommen müssen, sodass es über die Landessiedlung Grundstücke gegeben hat, oder man hat mindestens 2 Kinder haben müssen.

Das war auch so bei Himolla. Dort hat es auch über die Firma Grundstücke gegeben. Himolla hat auch eine Siedlung gebaut, da hätte man sich ein Siedlungshaus kaufen können. Aber wir sind durch das Raster gefallen.

Himolla hat also damals eine Siedlung für seine Angestellten gebaut?

Siegfried: Ja. Damals gab es einfach eine Wohnungsnot. Die Arbeitgeber hatten Interesse daran, Leut‘ zu finden.

Ihr hattet keine Kinder?

Beide: Nein.

Siegfried: Wir haben rundum gesucht, um einen Bauplatz zu bekommen. Von einem Arbeitskollegen hab ich dann erfahren, dass der Schwiegervater an die Gemeinde Buchbach einen Grund verkauft hat, der nicht gebunden war … Da haben wir uns beworben. 1969 haben wir zu bauen angefangen und 1970 sind wir eingezogen.

Hattet ihr hier eigentlich von Anfang an Telefon?

Maria: Wir hatten mit den Hofers zusammen eine gemeinsame Leitung. Wenn die recht lang telefoniert haben, was manchmal der Fall war, dann hat bei uns niemand anrufen können.

Siegfried: Aber damals ist nicht so viel telefoniert worden, nur wenn’s notwendig war. Wenn man einen Doktor gebraucht hat, oder weil die Mama angerufen hat. Das war damals auch teurer als heut. Nachts und sonntags war es billiger.

Und wann hattet ihr euren ersten Fernseher?

Siegfried: Das war schon in Waldkraiburg, 1962.

Maria, hast du dich mit dem Umzug nach Buchbach auch gleich um eine Anstellung an der Buchbacher Schule beworben?

Maria: Vorher schon. In Buchbach war immer ein großer Lehrerwechsel. Warum, weiß ich nicht. Viele junge Lehrer kamen und sind wieder weg. Daher war es nicht schwierig, eine Stelle zu bekommen. Als ich mich beim Schulleiter – das war damals der Herr Rabenseifner sen. – vorstellte, hieß es gleich, ich bekäme eine 7. Klasse mit „nur“ 51 Kindern. Nach Taufkirchen mit 56 Kindern in einer Klasse galt das schon als Verbesserung.

Du warst 1958 mit deiner Ausbildung an der Lehrerbildungsanstalt in München-Pasing fertig. 1969 warst du also schon eine erfahrene Lehrkraft. Was hast du für eine Erinnerung an die erste Zeit als Lehrerin in Buchbach?

Maria: Ich bin eigentlich immer gerne Lehrerin gewesen und habe auch immer gerne die großen Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Bei den Buben habe ich auch Werken gegeben. Sportlehrer gab es am Anfang keine. Ein Jahr später kam dann der B*, aber für die Mädchen gab es noch immer keine Sportlehrerin. Dafür wurden die Lehrerinnen herangezogen. Ich hatte zum Beispiel auch die 9.-Klasse-Mädchen, die z.T. recht ungelenk waren. Beim Geräteturnen war das bei den Hilfestellungen dann mitunter schon recht strapaziös.

Welche Fächer hast du bevorzugt unterrichtet?

Maria: Das war Kunsterziehung. Damals hatte man noch 2 Stunden Zeichnen, den Kindern hat das auch Spaß gemacht. Noch heute habe ich Zeichnungen von ihnen, weil die so schön waren. Aber wir haben nicht nur gemalt, sondern auch Linoldrucke gemacht oder Klappbilder mit vorgegebenen Farben und freies Weben mit Mustern und Figuren. Das Material dafür hab ich aus Mühldorf und Landshut besorgt. Die Kinder konnten sehr frei arbeiten, das war wirklich schön. – Deutsch war auch ein liebgewordenes Fach. Da hat mich v.a. die Literatur gereizt, und ich hab versucht, sie den Kindern schmackhaft zu machen.

Maria, hat zu deiner Berufstätigkeit die Gleichberechtigung eigentlich schon eine Rolle gespielt?

Maria: Wir waren schon gleich bezahlt. Ich war ja nur ein einfacher Lehrer. Ich bin zwar irgendwann Oberlehrer geworden, das gibt es heute nicht mehr, aber das …

Siegfried: … war nur eine Alterserscheinung.

Maria: … hatte mit Geld nichts zu tun.

Als ich in Buchbach Lehrerin war – das war ja die Zeit, als Lehrermangel herrschte – da hatte ich einmal Doppelführung, ich war zuständig für zwei Klassen, zweimal zwei 8. Klassen mit jeweils über 40 Schülern. Und für diese über 80 Schüler hab ich Zeugnisse schreiben müssen, Beurteilungen, Korrekturen, das war abendfüllend und belastend.

Ich hab auch mal Maschinenschreiben geben müssen, obwohl ich es nicht konnte. Kein Lehrer sonst stand zur Verfügung. Mir hat man die Stunde Maschinenschreiben aufgedrückt. Da hab ich mir erst einmal angelesen, wie man das macht. Ein stark stotternder Schüler kam begeistert zu mir: „Frau Zoglauer, ich bin so froh, beim Maschinenschreiben stotter‘ ich nicht.“

Ein anderes Thema: Ohne euch gäbe es die Bücherei in Buchbach nicht, oder?

Maria: Ich glaube nicht.

Siegfried: Nein.

Wie hat es mit der Bücherei begonnen?

Siegfried: Ausgelöst hat dies Maria.

Maria: Damit man in Buchbach aufmerksam wird, habe ich die Kinder in die Gemeinde und zum Pfarrer Wimmer geschickt, um zu fragen, wo in Buchbach die Bücherei ist. Der Pfarrer Wimmer war wirklich aufgeschlossen, das muss man sagen, und für Neues zu haben. Regale waren schon vorhanden, einen Raum gab es, auch Geld für Bücher.

Siegfried: Es gab nur keinen, der sich gekümmert hat.

((O-Ton 0792 01.mp3))

S: Mir han 1971 im Februar schon zum Bücherkaufen, im Juni war die Eröffnung. … Vom ersten Tag an wurde die Bücherei sehr gut von den Buchbachern angenommen und wir hatten schon über 200 Leser! Das war beachtlich, immerhin hatte Buchbach damals noch keine tausend Einwohner! – Träger der Bücherei ist der Pfarrverband, aber die Bücherei sollte nie eine „Pfarrbücherei“ sein, das war auch eine Empfehlung vom Michaelsbund. Wir wollten ja auch nicht nur Heiligengeschichten im braunen Packpapier (schmunzelt). – Die Bücherei war sehr gut bestückt, auch für ältere Leut‘. Damals gab es, anders als heute, viele ältere Leser.

Maria: Wir hatten beispielsweise das Buch von Hannes Burger, Feichtenreut. [Hannes Burger war anfangs Redakteur bei der Münchner Katholischen Kirchenzeitung, ab 1968 war er bei der Süddeutschen Zeitung, u.a. als Korrespondent in Wien und Prag. Er ist der Autor etlicher Salvatorreden am Nockherberg, d. Red.] Da ist eine G‘schicht von einer Feier drin, nach der am andern Tag ein Höschen im Garten gefunden wurde. Eine ältere Leserin hat sich das Buch ausgeliehen und kam dann zu uns und sagte: „Ich bin schon recht enttäuscht von euch, dass ihr so unanständige Bücher habt.“

Siegfried: Für jüngere Leser war es schon wichtig, welche Bücher es in der Bücherei gab. – Die Einrichtung der Bücherei haben wir immer rein selbst finanziert.

Es war früher leicht, zum Beispiel eine Tombola zu organisieren. Man ist zu den Handwerkern gegangen, der Dichtl Martin hat uns z.B. Buchstützen aus Naturstein gemacht. Die Bauer Fanny hat uns immer schöne Preise gegeben, kleine Elektrogeräte waren das. – Zum Sammeln würde man heute nicht mehr zu den Ladenbesitzern zum Betteln gehen.

Ihr wart ja schnell in Buchbach integriert. 1969 gebaut, 1970 hergezogen, 1971 habt ihr die Bücherei eröffnet.

Maria: Dass wir regelmäßig in die Kirche gingen, das hat sehr, sehr viel ausgemacht. Man hatte gleich Kontakt, man war bekannt.

Siegfried: Die Kirche war ein Kommunikationspunkt, das muss man sagen. Vor und nach der Kirch hat man miteinander geredet. Der Pfarrer war für seinen Ort da, er gehörte dazu.

Maria: Abends sind wir oft spazieren gegangen. Wenn dann beim Pfarrer das Licht gebrannt hat, haben wir einfach geläutet und sind auf einen Sprung rein zum Ratschen. So etwas würde einem heute nicht mehr einfallen …

Siegfried: Damals hat man sich auch schnell kennengelernt. Es half, dass Maria in der Schule gearbeitet hat. Auch fuhr damals von Buchbach ein Betriebsbus zu Himolla. Da kam man schnell ins Gespräch.

Maria: Wir sind auch gern zum Tanzen gegangen. Im Fasching war immer etwas los. Wir sind auf jede Tanzveranstaltung gegangen, da hat man viele Leute kennengelernt.

Siegfried: Dazu fällt mir etwas ein:

((O-Ton 0792 02.mp3))

Gleich im ersten Jahr am Kirchweihsonntag, sprach der Pfarrer Wimmer über den Kirtabrauch. Bauern hätten Brot oder Küchl an ihre Dienstboten verteilt. Neben mir saß die Bäuerin Z. und ich sagte zu ihr: „Hast gehört, was der Pfarrer gsagt hat? Wir gehören auch zu die armen Leut‘.“ Darauf sie: „Mögts Küchln?“ Ich: „Ja.“ Seit dieser Zeit, seit 1970, bekommen wir von Familie Z. zu jeder Kirchweih Küchl. – Das zeigt doch, dass Religion damals noch einen anderen Stellenwert hatte als heut.

Wie sah’s denn in den 1970er Jahren in Buchbach aus? Welche Geschäfte gab es am Ort?

Siegfried: Friseur, Lebensmittel, Bekleidung, das gab’s alles in Buchbach. Der Rambold war weitum bekannt. Beim Kammerer in der Dorfener Straße war ein Textilgeschäft, beim Boxhammer, später Albrecht, hat man Lebensmittel gekauft, auch beim Huber und beim Rieder gab’s Lebensmittel. Dann waren da die Geiringer Fanny und die Siegl Kath mit allerlei Kleinigkeiten, z.B. Bonbons, Sämereien …

Und im Urlaub, was habt ihr da gemacht?

Maria: Im Bayerischen Wald waren wir ziemlich oft, in Südtirol zum Wandern und Skifahren. Nach Prag sind wir öfter gefahren. Wir waren in Ostpreußen, Ungarn, Spanien, Italien …

Siegfried, du warst Mitglied der CSU. Was waren denn in deiner aktiven Zeit wichtige Themen in der Gemeinde?

((O-Ton 0807a Wasserversorgung.mp3 und 0807b CSU Austritt.mp3))

Siegfried: Ein großer Zankapfel war die Wasserversorgung. Die Buchbacher Wasserversorgung in der damaligen Situation war unbefriedigend. Wenn es einen Sommer lang nicht geregnet hat, sind wir hier oben im Trockenen gesessen. Die Vorgabe einer zentralen Wasserversorgung war also notwendig. Buchbach hat sich nicht dem Großprojekt Nordverband, sondern mangels Alternative dem Zweckverband angeschlossen, der von Neumarkt bis Buchbach gegangen ist. Der hat sich aber bald selbst wieder aufgelöst. Jetzt sind wir bei der Isener Gruppe, und die Buchbacher Wasserreserve, die damals für den Zweckverband gebaut worden ist, ist weiterhin sehr nützlich.

Einschneidend war für mich der Beschluss von Kreuth, als der Strauß 1976 die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufgekündigt hat. Ich bin damals als Ortsvorsitzender zurückgetreten. Jetzt bin ich auch schon längere Zeit ausgetreten.

Maria, wenn du heute zurückschaust auf die eigene Schulzeit, auf die Zeit als Lehrkraft und auf die heutige Schule – was hat sich geändert?

Maria: Vieles hat sich geändert. Wenn ich an meine eigene Schulzeit daheim denke, da war der Lehrer derjenige, der alles zu sagen hatte, der für das Lernen zuständig ist. Die Eltern vertrauten ihm. Ganz anders als zu meiner Zeit als Lehrerin oder noch viel mehr heute. – Und das ganze Wissen ist heute umfangreicher, anspruchsvoller. Daheim war es Lesen lernen, Rechnen, wieviel mehr ist das heute!

1988 beging Buchbach seine vielen in Erinnerung gebliebene 1200-Jahrfeier. Ihr wart von Anfang an bei den Vorbereitungen dabei. Was könnt ihr dazu berichten?

Siegfried: Die Grundlage zur 1200-Jahrfeier geht auf die Kirche zurück, nicht auf die Gemeinde. 788 wird Buchbach zum ersten Mal im Indiculus Arnonis erwähnt. Pfarrer Wimmer war geschichtlich immer sehr interessiert, und wir kannten uns ja schon von der Bücherei. 1973/74 war ich Vorsitzender vom Heimatverein. Es war Pfarrer Wimmer, der sagte: „Es wird Zeit, dass wir uns für die 1200 Jahre etwas überlegen.“ Er war bis 1978 Pfarrer in Buchbach. Schon vorher waren wir in Salzburg zum Nachforschen in St. Peter, Pfarrer Wimmer, der Vitzthum Jok, der Zierl Heini, glaub ich, und ich. Pfarrer Wimmer kannte dort den Archivar und wir erhielten eine Führung. Damals wurden die Fotos aufgenommen, die später im Buch zur 1200-Jahrfeier veröffentlicht wurden.

Und in der Bücherei hat Fritz Straßner [Schauspieler, v.a. bekannt durch seine Rolle als Brandner Kaspar, die er mehr als 700 Mal im Münchner Residenztheater spielte, d. Red.] wiederholt Lesungen gehalten, einmal auch vom Andreas Strobl, dem Buchbacher Barockprediger. Aus dem Staatsarchiv brachte er ein Buch mit und las daraus vor. Er hat es so vorgetragen, dass es die Leut‘ interessiert hat. So kam man immer weiter zurück in der Geschichte.

Maria: Je näher der Termin zur 1200-Jahrfeier rückte, desto mehr war Siegfried unterwegs, fuhr hierhin, dorthin. Das war eine strenge Zeit.

Siegfried: Da ist man zu jedem, und hat mit den Leuten geredet. Anschreiben oder Anrufen war nicht üblich, man hat alles persönlich ausg‘schmatzt.

Maria: Fürs Buch „1200 Jahre Buchbach“ hat sich eine Gruppe regelmäßig getroffen und besprochen, was an Beiträgen rein soll. Pfarrer Steinberger, der Nachfolger von Pfarrer Wimmer, wirkte sehr ausgleichend, wenn’s manchmal hoch her ging. Rückblickend kann ich sagen, das war eine schöne Gemeinschaft.

Für den stundenlangen Festumzug haben wir Teilnehmer aus vielen umliegenden Orten gewinnen können.

Siegfried, du machst Führungen in der Buchbacher Pfarrkirche. Wie kam es dazu?

Siegfried: So genau weiß ich das gar nicht mehr. Da hat wohl der Pfarrer Wimmer mal keine Zeit gehabt. Damals ging das schon an. Pfarrer Steinberger machte die Führungen öfter. Die frühere Besiedlung und die Überlieferung kennt man ja vorwiegend aus den Kirchenbüchern. So kam die Kirche in Buchbach stärker ins Blickfeld. Über die Bücherei kam immer wieder Besuch, denen haben wir eine Führung in der Kirche angeboten.

Maria: Pfarrer aus der Umgebung machen beispielsweise einen Ausflug nach Buchbach, und da gibt es dann eine Führung in der Kirche. Die macht heute der Siegfried.

Buchbacher Originale – fällt euch da jemand ein?

Siegfried: Der Schwarzen Toni, der war noch als Wilderer eingesperrt. Er ist aber schon lange tot.

Maria: Zu ihm weiß ich eine Geschichte: Es war unser erstes Jahr in Buchbach, im Sommer. Ich kam aus dem Ort zurück vom Einkaufen, es war furchtbar heiß. Aus einem Graben an der Sandstraße [der heutigen Wimbauerstraße] ruft es: „Kannst uns du ned a Bier bringa?“ Darauf entsetzt der Kumpel des Rufers: „Des kannst doch ned sagen, des is doch des Lehrerfräulein!“ Ich bin dann zurück und hab den beiden ein Bier gebracht.

Bei euch im Haus fallen die verschiedenen Vitrinen mit ausgeblasenen und geschmückten Eiern in verschiedener Größe auf. Woher kommt die große Eiersammlung?

Maria: Daran ist wieder die Bücherei Schuld. Auslöser war der Ostermarkt 1988. Vor Weihnachten schon war mir eingefallen, dass ich ein paar Frauen fragen könnt‘, ob wir nicht einmal Ostereier verzieren und an Ostern zum Verkauf anbieten könnten. Alle waren gleich begeistert. Die Frauen vom ganzen Ort haben mitgemacht. Bis zum Passionssonntag mussten die Eier fertig sein. Alle Eier wurden bei uns gesammelt. Am Ende war unten unser ganzer Hausgang voller Körbe mit Ostereiern, bemalt in allen möglichen Formen. Kirchenmaler, Buchbacher Maler hatten wir angehalten zum Mitmachen, ein besonders schönes Ei kam von der Huber Bärbel, sie hat beim Kirchenmaler Holzner gelernt. Ihre Mutter war Pfarrsekretärin und zeigte dem Pfarrer Steinberger die Eier. Er wollte sofort eines davon haben. Aber ich wollte dasselbe Ei.

Siegfried: Bis auf 80 Mark haben beide sich gegenseitig überboten. – Es war so eine Euphorie, alle haben mitgemacht.

Maria: Die Büchereimitarbeiter haben die Preise festgesetzt, das ging körbeweise. Nachts kamen mir dann die Zweifel. Ist das nicht zu teuer für diesen Korb? Und diese Eier sind doch so schön …

Siegfried: Aus der Tschechei hatten wir auch einige hundert Eier mitgebracht, auch die wurden verkauft.

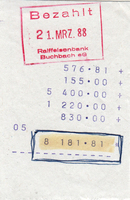

Maria: Eine Auswahl verschiedener Eier haben wir in den Schaufenstern im Markt ausgestellt. Und da wollten die Leute sie gleich kaufen. Weil wir keinen Pfarrsaal mehr hatten, es war ja alles für den Neubau schon abgebrochen, durften wir in der Raiffeisenbank am Palmsonntag die Eier verkaufen. Ein wunderschöner Tag war das, die Leute standen bereits eine Stunde vor dem Verkauf an. Der Erlös war 8.181,81 Mark. Darüber gibt es noch den Beleg.

Maria: Erst damals hab ich gesehen, wie vielfältig man Eier verzieren kann. Damals fuhren wir auch zu einem Münchner Künstlermarkt für Eier. Dort hab ich mir ein Ei gekauft. Das war der Grundstock dieser Sammlung. Und ab da hab ich weitergesammelt …

Im Buchbacher Gemeindeblatt gab es 2015 eine Umfrage zu „Wohnperspektiven in Buchbach im Rahmen des Vorhabens ‚Wohnen über Generationen‘“. Dort ging es auch um Wohnwünsche. Wie stellt ihr euch denn eure Zukunft in Buchbach vor?

Maria: Ich möchte in dieser Siedlung bleiben, solange wie es nur möglich ist. Also nicht irgendwie in ein betreutes Wohnen. Man weiß zwar nicht, wie es wird, aber ich möchte möglichst lange in unserem Haus sein.

Siegfried: Wir haben das schon ein bissl vorgeplant ... Es wäre Platz für eine Betreuungsperson.

Maria über Heimat

((O-Ton 0803 Heimat.mp3))

Der Begriff „Heimat“ beleuchtet viele Facetten, lässt verschiedenste Bilder aufscheinen, weckt Erinnerungen, die meistens Trauer auslösen. Alles mündet letztlich in diesem trostlosen „Die Heimat haben wir verloren“. – Bin ich heimatlos? Nein. Heimat ist für mich dort, wo ich von lieben Menschen erwartet werde, wo mich Liebgewonnenes umgibt, wo mir Bäume, Felder, Straßen vertraut sind, wo ich weder beim Feiern noch in leidvollen Tagen allein bin. Heimat muss nicht der Ort sein, wo man geboren ist. Heimat kann man sich selber schaffen!

Weitere Einblicke in das Schicksal der Vertriebenen in unserer Region und über ihre Aufnahme bei den Bauern gibt der Dokumentarfilm „45, 46“ von Hans Prockl von 2015. Er ist in guten Büchereien und im Marktarchiv Buchbach vorrätig.

Dateien 0789, Länge 32'01''; 0790, Länge 20'10''; 0791, Länge 13'41''; 0792, Länge 1h – 16.2.2016: Rekorder Tascam DR-100MKII, 2 Mikrofone AKG C451 (x/y-Stereofonie)