Martin und Maria Dichtl

Geboren nahe Buchbach

Wer von Ihnen beiden war zuerst in Buchbach?

Maria: Ich. Ich komm zwar nicht direkt aus Buchbach, sondern von Plattenberg, da bin ich daheim.

Martin: Und ich komme aus Aspertsham, das liegt zwischen Oberbergkirchen und Schönberg. Ich komm‘ dort aus einer kleinen Landwirtschaft mit einer Krämerei. Das war ja damals noch was

Wichtiges im Ort. Wir waren uns sieben Kinder, in der Zwischenzeit sind leider alle verstorben. Ich war der Jüngste und bin hier in Buchbach adoptiert worden. Die Familie Dichtl, das

war meine Tante, die hat keine Kinder gehabt und so haben sie mich geholt. Und so hab ich halt Steinmetz gelernt. Da ist nicht lang gefragt worden, sondern es ist halt so gewesen.

Das heißt, dass Sie gar kein gebürtiger Dichtl sind?

Martin: Nein. – 1952 mit 14 Jahren bin ich nach Buchbach gekommen, und 1960 bin ich adoptiert worden. Dann haben wir geheiratet, da war ich 22 Jahre alt. Inzwischen sind wir 55 Jahre

beieinander. Ich hab beim „Opa“ gelernt. Er hatte 1924 in Buchbach einen Steinmetzbetrieb gegründet. Nach der Gesellenprüfung hab ich noch Holzbildhauerei gelernt.

Jetzt muss ich nachfragen: Der Opa, das ist der Herr Dichtl?

Martin: Ja, genau. Wegen unserer Kinder ist das halt so geläufig, der „Opa“

und die „Oma“.

Maria: Aber eigentlich waren es Onkel und Tante.

Erinnerungen an die Schulzeit

Sie sind beide 1938/39 geboren, unweit von Buchbach. Sind sie in Buchbach zur Schule gegangen?

Martin: Als ich nach Buchbach gekommen bin, da war ich schon aus der Schule.

Maria: Ich bin in Buchbach zur Schule gegangen.

Frau Dichtl, haben Sie daran noch Erinnerungen?

Maria: Ich bin in die Schule gekommen, wie der Krieg aus war, 1945. Das war natürlich schon ein Chaos. Wir haben ein Schulgebäude gehabt, und dort waren alle 8 Klassen drin. Dort wo jetzt die Sparkasse ist. Beim Durchgang, wo heute das Rathaus ist, war eine kleine Lehrerwohnung.

Acht Klassen in einem Raum?

Maria: Nein, es waren 3 Schulräume, aber darin sind alle acht Klassen untergebracht gewesen. Aber dann wurde es eng, weil die Flüchtlinge gekommen sind. Später haben sie draußen, wo heute die Schule ist, einen großen Raum als weiteres Klassenzimmer dazugenommen. Dorthin sind die großen Schüler gekommen, und die kleinen sind herinnen geblieben. Mehrere Klassen zusammen haben eine Lehrerin gehabt. Unsere war noch nicht fertig ausgebildet.

Hatten Sie eigentlich Sportunterricht?

Maria: Nein, das hat es damals nicht gegeben. Aber am alten Fußballplatz droben, da war eine Turnhalle, und dort sind wir halt gewesen, im Sommer draußen, im Winter drinnen.

Martin: Maria wollte eigentlich studieren.

Haben Sie denn das Gymnasium besucht?

Maria: Ich wollte Lehrerin werden. Damals hat man noch kein Gymnasium gebraucht für die Ausbildung. Ein Lehrer hätte das zuwege bringen können. Meiner hat mit den Eltern geredet, aber es hat geheißen, die brauchen wir daheim.

Wann haben die Eltern gesagt, es geht nicht?

Maria: Da war ich in der vierten Klasse oder in der fünften.

Der Steinmetzbetrieb vom Dichtl-Opa

Wo war der Steinmetzbetrieb vom Opa Dichtl?

((Dichtl O-Ton Zitat 01.mp3))

Martin: Dort, wo die Ellastraße hinausgeht, da war unser Haus. Heute wohnen dort Türken und Rumänen. Das war unser Wohnhaus und die Werkstatt war auch dort, das war bloß ein kleiner Raum im Haus. Dort haben wir gearbeitet. Das waren einfache Verhältnisse, ein Einmannbetrieb mit einer einzigen Maschine. 1960 hab ich den Betrieb übernommen. Damals wurden nur Grabsteine gemacht, die meisten waren gekauft, und man hat dann die Schrift draufgemacht und dann den Stein am Friedhof versetzt. Das war die Arbeit. Oder direkt am Friedhof Schriften auf einen vorhandenen Grabstein, das war damals die Hauptarbeit.

Wie sind die Grabsteine auf den Friedhof gekommen?

Martin: Wir haben sie auf einen Holzkarren naufgelegt, einen vierrädrigen Pritschenwagen, mit Holzradl. Damit sind wir in den Kirchenfriedhof im Markt hineingefahren, einer hat gezogen, der andere geschoben. Zu Anfang war ich immer barfuß, ich war das so gewohnt gewesen von zuhause her. Aber der Opa hat gesagt: „Des geht net, da musst du scho Schuh anziehn.“ Danach hab ich immer Schuhe getragen.

Das war der Friedhof an der Kirche?

Martin: Ja. Wenn welche weiter weg gekommen sind, zum Beispiel nach Obertaufkirchen oder Ranoldsberg oder so, da sind die Bauern gekommen, und wir haben die Grabsteine auf ihren Wagen geladen. Später haben wir einen Kombi gekauft, ein Hanomag war das, noch später einen Ford.

Maria: Ist nicht auch der Lehertshuber gefahren? Das war so ein kleines Fuhrunternehmen, neben dem Pfarrhof.

Martin: Da war eine kleine Landwirtschaft dabei. Der Junge war zuerst beim Militär, später hat er eine kleine Spedition gefahren.

((Dichtl O-Ton Zitat 02.mp3))

Martin: Ich kann mich noch gut erinnern, wie ein Kunde gekommen ist und gefragt hat, ob wir eine Treppe machen würden. Da hat mich der Dichtl-Opa gefragt: „Bub, traust du dir zu, das zu machen?“ Ich hab gesagt: „Ja, warum nicht?“ Damals war ich, glaub ich, das zweite Jahr in der Lehre. Ich hab dann die Baustelle ausgemessen, wir haben das Material bestellt und ich hab das versetzt, ganz alleine!

Kriegs- und Nachkriegszeit

Haben Sie Erinnerungen an die Kriegszeit?

Maria: Da haben wir hier auf dem Land wenig mitgekriegt, man hat die Flieger und die Bomben gehört. Und draußen am Schulhof der Behelfsschule gab es einen Luftschutzbunker für die Kinder der Schule. Ich war noch zu klein, mein großer Bruder hat ihn mir gezeigt, er war oben, wo heute der älteste Teil der neuen Schule steht.

Martin: Auf dem Foto der Brunnen, den hat der Dichtl-Opa aufgesetzt, der Entwurf war von einem Architekten. Als der jetzige Brunnen aufgestellt worden ist, hat man den alten abgebrochen. Vom Dichtl-Opa weiß ich, dass innen drinnen im alten Brunnen ein Behälter gewesen ist mit Notizen, darüber wer allsamt mitgearbeitet hat, die haben alle unterschrieben gehabt.

((Dichtl O-Ton Zitat 03.mp3))

Bei uns war das deutsche Militär. Später sind die Amerikaner gekommen, von Irl her, und haben die [Soldaten] abgeholt. Ich erinnere mich noch gut, wie das abgelaufen ist. Zuerst sind amerikanische Panzer ins Holz reingefahren, und dann haben sie sich – darunter zwei Dunkelhäutige – angeschlichen und sind in den Ort hinein. Als ich das erste Mal einen Dunkelhäutigen gesehen hab, da bin ich so erschrocken, bin hinters Haus rum rein, von vorn hab ich mich nimmer reingetraut. – Der deutsche Offizier hat einen Soldaten [zu den Amerikanern] rübergeschickt, damit sie kommen. Vorher hatte er schon alle im Ort aufstellen lassen. Dann hat er den Amerikanern seine Pistole hingeschmissen, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Danach sind die Amerikaner alle in den Ort einmarschiert.

Maria: Wir haben eine Landwirtschaft gehabt, da hat man den Krieg nicht so mitbekommen, es ist alles so dahin gegangen. Bei uns waren aber ein Franzose, eine Polin und eine Weißrussin [als Zwangsarbeiter, d. Red.]. Die waren nachts in einem Sammellager, im Kooperatorhaus beim alten Pfarrhof, untergebracht, nicht bei uns … Sie haben bei uns auf dem Feld und im Stall gearbeitet. Und sie haben gegessen mit uns, daran kann ich mich noch gut erinnern. Die Franzosen haben in ihrer Unterkunft Konservendosen bekommen. Als meine Brüder die bei ihnen gefunden haben, haben sie sie aufgemacht und probiert. Aber geschmeckt hat es ihnen nicht. – Später, als der Amerikaner gekommen ist, da sind die [Zwangsarbeiter] weggekommen.

Und nach dem Krieg?

Martin: Nach dem Krieg ist ja der Martin Dichtl eingesetzt worden, als erster Bürgermeister in Buchbach.

Wie wurden denn die Leute für die neuen Ämter ausgewählt?

Martin: Mei, ein jeder hat gewusst, wer bei der Partei [der NSDAP] war, da gab es auch Listen. Ich nehme an, dass sie vom Landratsamt angefordert wurden, damit bekannt war, wer eingesetzt werden kann.

[Martin Dichtl bringt Liste „Erfassung der Betriebe“ aus dem Nachlass des Dichtl-Opas.]

Gab es viele Flüchtlinge in Buchbach?

Maria: Da waren viele Flüchtlinge, ja.

Auch bei Ihnen zuhause, Frau Dichtl?

Maria: Nein, bei uns waren ein Haufen Kinder, da war das Haus voll. Unser Haus war nicht so besonders groß. Aber in der Schule, da waren viele Flüchtlinge. Da sind die Klassen geplatzt, gell, so viele waren das.

Martin: Weißt du, wie viele Flüchtlingskinder bei dir in der Klasse waren?

Maria: Mit den Flüchtlingen waren wir fast doppelt so viel. Vom Doktor Zarmer [Eckhaus an Neumarkter Straße/Am Eichaberg] bis zum Huber waren Behelfsheime, dort wurden auch Flüchtlinge einquartiert. Und ganz viele rundum auf den Bauernhöfen. In Buchbach selber gab es nicht so viele große Häuser, die geeignet waren zum Einquartieren, Mitarbeiten, Mithelfen …

Martin: Beliebt waren sie nicht. Ein jeder hat sich gesträubt zum Aufnehmen, ich weiß das vom „Opa“ her. Allesamt haben sich gesträubt. Heute ist es ja nicht anders.

Hat der „Opa“ welche aufnehmen müssen?

Martin: Eine Frau war da. Als ich hingekommen bin, war sie noch im Haus.

Maria: Und die hat bei uns daheim gearbeitet. Fleißige Leut‘ waren das auf alle Fälle. Viele sind nach Waldkraiburg …

Neuanfang auf der grünen Wiese

Sie sind dann beide oben in das Haus von Oma und Opa eingezogen. Haben „Opa“ und „Oma“ damals noch gelebt?

Beide: Ja, ja.

((Dichtl O-Ton Zitat 04.mp3))

Martin: Wann haben wir den Grund hier [, auf dem sich noch heute der Firmensitz von Dichtl Naturstein befindet,] gekauft und gebaut?

Maria: Gekauft haben wir 1964, und dann haben wir gebaut ...

Martin: Es war nicht einfach für uns damals, als wir die neue Werkstatt haben bauen wollen …

Maria: … und das Wohnhaus auch.

Martin: ... weil das damals noch eine grüne Wiese war. Der Kreisbaumeister wollte das absolut nicht und sagte, so etwas müsse der Landtag genehmigen. Als der Landrat kam, meinte er, dass man das Bauvorhaben in München wohl genehmigen wird, und er beschloss: „Dann tun wir‘s halt gleich.“

Da haben Sie also in die grüne Wiese hineingebaut, und die anderen Firmen sind später nachgezogen?

Maria: Die Firma Bauer nebenan hat 1985 gebaut.

Sie haben Ihr Unternehmen gleich recht groß geplant …

Martin: Das ist gerade angelaufen mit den Baustellen, dass man Fensterbänke macht und Treppen. Wir haben uns finanziell schon weit aus dem Fenster gelehnt, mein Gott, wir haben uns nichts dabei gedacht.

Maria: Und vor allem war es eine gute Zeit, es ist immer aufwärts gegangen, es war in allem so ein Aufschwung. Man hat es sich einfach zugetraut.

Was waren die ersten Aufträge in der neuen Werkstatt?

Martin: Damals gab es viele Baustellen. Und wir haben angefangen, selbst Grabsteine zu fertigen. Probiert hat man alles, was mit Natursteinen geht. Früher hat man sie nur dazugekauft, aber wir haben sie selber gefertigt. Eine Maschine habe ich dafür gekauft. Damals war ich in der Meisterschule, das war 1964/65. So hat sich das langsam entwickelt. Heute ist es so, dass ein Großteil der Steinmetzarbeiten mit Maschinen gemacht wird, gerade die komplizierten Arbeiten, alles läuft computer-gesteuert …

Wir haben einen kleinen Anbau gemacht, und einer der türkischen Helfer hat in Zeiten, wo nichts anderes zu tun war, Ziegelsteinreste mit dem Hammer zerschlagen. Da hab ich ihm einen schweren Schlegel gegeben, weil das schneller geht damit. Aber nach einer Stunde hat er wieder mit dem Hammer gehauen. Er wollte einfach nicht untätig rumstehen! Bis ich das kapiert hab ... Das waren recht nette Männer, muss ich schon sagen.

Wie sind denn die Türken zu Ihnen gekommen?

Martin: ... die haben in der Zieglersiedlung in Buchbach beim Hausbau geholfen. Und danach haben sie nach Arbeit gefragt, und weil ich grad den Werkstattanbau vorgehabt hab, sind sie gekommen. 1965 oder 1968 muss das gewesen sein.

Wo bekommen Sie eigentlich Ihr Material her?

Martin: Also ungefähr seit 1970 kaufen wir die Blöcke praktisch aus der ganzen Welt,

hauptsächlich aber aus Europa.

Wie groß ist denn so ein Block?

Martin: Einer hat rund 20 Tonnen [lacht, als die Interviewer erstaunt sind] und heute hat einer bis zu 30 Tonnen. Mein Gott, Gewichte, so etwas ist bei uns ganz normal. Wir haben selber zugesägt.

((Dichtl O-Ton Zitat 05.mp3))

Maria: Hast du das erzählt von den Rohplatten? Die haben wir [in den 1960er-Jahren] von Italien bezogen, die großen Rohplatten, keine Blöcke, sondern Platten mit 2 oder 3 Zentimeter. Sie sind mit dem Lastwagen gekommen. Droben haben wir keinen Platz gehabt, keinen Platz zum Aufstapeln oder Lagern. Bei mir daheim [in Plattenberg] hatten sie schon das neue Haus gebaut. So konnten wir im alten Haus die ganzen Platten in der Fletz lagern.

Martin: Wir haben von dort immer wieder zwei, drei geholt.

Maria: Umständlich, aber mei, es ist nicht anders gegangen.

Martin: Das waren die Anfänge, ja. Schon damals, in den 60er Jahren, sind wir nach Italien gefahren und haben dort eingekauft. In der Nähe von Verona gab es ein Zentrum, zu dem bin ich einmal mit einem Vertreter runtergefahren, der verkauft hat für italienische Firmen. Dort hab ich eingekauft. Später sind wir selbst runtergefahren. 12 Stunden haben wir mit dem VW-Käfer gebraucht bis auf Verona.

Und als dann die Europabrücke gebaut worden ist, diese Pfeiler, mei wenn wir da einmal drüberfahren können! Das war so ein Wunsch.

Maria: Ja, vorher fuhr man direkt am Berg und an der Etsch entlang auf einem kleinen Straßerl. Wenn dann vor einem so ein kleiner Dreiradler gefahren ist, eine Ape, dann hast du nicht überholen können.

Martin: Der Käfer hatte ja auch nur 34 PS! … Wir haben dort [bei Verona] nur eingekauft. Die Ware ist dann lastzugweise rauf [nach Buchbach] gefahren worden.

Wenn Sie heute zurückblicken: Wie hat sich das Geschäft verändert, seitdem sie es vom Opa übernommen haben?

Martin: Heute machen wir hauptsächlich für andere Steinmetzkollegen Halbfertigprodukte. Die bestellen bei uns zum Beispiel französisches Material für einen Grabstein, und dann fertigen wir das auf Maß, wir sägen zu und liefern aus.

Material kauft man heute immer auf Vorrat. Kaufen muss man im Sommer, wenn die Blöcke vorhanden sind, nicht im Herbst, denn dann sind die Steinbrüche meistens schon zu. Materialien, die zu spät gebrochen werden und gefrieren, gehen kaputt.

Maria: Früher hat man in jedem Haus eine Natursteintreppe eingebaut, das ist jetzt nicht mehr so. Heute wird das gefliest, das machen wir nicht mehr.

Martin: Wir machen hauptsächlich aufwendige Bodenbelagsarbeiten, Bäder, Küchenarbeitsplatten – und Massivarbeiten mit Platten über sechs Zentimeter Dicke.

Maria: Altäre zum Beispiel. 2015 haben wir für den Kardinal Marx einen Altar geliefert, für seine Privatkapelle.

Martin: Der Altar wurde von einer Künstlerin entworfen. Diese Form konnte nicht mit der Hand gefertigt werden, sondern ausschließlich CNC-gesteuert. Da laufen die Maschinen halt mal 500 Stunden, gell. – In den letzten Jahren haben wir mehrere Altäre gemacht.

Woher kommen denn solche Aufträge?

Martin: Von Künstlern, von Architekten. Wir machen das fertig und versetzen. Profilarbeiten, die macht man heute mit der Maschine, früher hat man das mit der Hand gemacht. Drüben [auf dem Werksgelände, d. Red.] steht die Kopie der Marienfigur aus dem Meißner Dom. Die haben wir 2010 für eine Ausstellung kopieren müssen, und zwar auf den halben Millimeter genau. Dabei durfte nichts mit der Hand gemacht werden! Nur mit der Maschine! Da waren halt 1300 Stunden drauf. Wir haben zuerst einen Prototyp gemacht, zuerst für uns und nur teilfertig. Und dann haben wir eine weitere Kopie für die Ausstellung in Naumburg gefertigt.

Und warum macht man das nicht mit der Hand?

Martin: Weil man mit der Hand immer einen eigenen Charakter reinbringt, gell, das kann man gar nicht vermeiden. Man kann keinen Bildhauer kopieren, nein, das geht nicht. Heute wird die Figur zuerst eingescannt. Danach werden die Daten im Computer bearbeitet und anschließend an die Maschine übergeben, zum Mann, der draußen die Maschine bedient. Dann geht es los am Block.

Wie lange würde denn so eine Arbeit von Hand dauern?

Martin: Für die Meißener Kopie hätten wir sicher ein Jahr hingearbeitet. Aber wie gesagt, das hätte dann einen anderen Charakter.

Der Michelangelo beschreibt so schön, dass der Stein fordert, dass es verborgene Bruchstellen gibt …

Martin: Ja, ja, das kann vorkommen. Man kann ja in einen Stein nicht hineinschauen, da kommt es manchmal vor, dass man Pech hat. Schlimm wär‘ das bei einem Gesicht, wenn da plötzlich eine Knolle, ein gesteinstypischer Einschluss, kommt. Das wär‘ ein Fiasko.

Solche Kopien, sind die eine Spezialität, die Sie anbieten?

Martin: So eine schöne Sache haben wir nur einmal gemacht. Aber vielleicht kommt ja mal wieder so etwas. Zum Beispiel erinnere ich mich noch gut an die Restaurierung der Pfarrkirche in Neuötting, wo wir sechs große gotische Maßwerkfenster haben machen müssen, weil sie kaputt waren. Wir haben zum Beispiel auch eine Kreuzblume naufg'macht, da war nur noch der Ansatz zu sehen. Das hat eine der Damen raushauen müssen. Da hab ich zu ihr gesagt: „Wenn du einmal vorbeifährst mit deinen Kindern, dann kannst du ihnen sagen, das da droben hab ich gemacht.“

Oder zum Beispiel zuletzt 2014 in Würzburg den Hof Emeringen, wo wir die gesamten barocken Natursteinelemente rekonstruiert haben. Insgesamt 350 Tonnen!

Ein anderes Projekt waren vier große Brunnen 1998 in Berlin, auch so eine Aktion. Die Auftraggeber, ein Architekt und ein Professor, wollten das Material vor der Auftragserteilung sehen. Und Christoph hat sie in den Steinbruch in Slowenien eingeladen. Er holte sie ab und ist mit ihnen in den Steinbruch gefahren. Vorher hat der Christoph die Leute vom Steinbruch verständigt: „Wenn wir kommen, dann fahrt’s mit allem auf, was ihr zur Verfügung habt‘s an Essen!“

Maria: Und der Professor hat schon seine Ansprüche gestellt, da musste ein weiß gedeckter Tisch sein auf dem Bruch dort.

Martin: Der Auftrag ist dann zustande gekommen ... Zuerst sollten die Steine mit einem Hubschrauber nach Berlin eingeflogen werden, denn es waren vier Innenhöfe, in die die Brunnen reinmussten. Aber da jeder Brunnen vier Meter auf vier Meter auf vier Meter hatte, ging das vom Gewicht her nicht. Das wären über 120 Tonnen gewesen! Daher haben wir sie geviertelt. Sie sollten monolithisch gefertigt werden, das hat der Professor so festgelegt. Danach sind dann 16 Lastzüge hintereinander nach Berlin gefahren, jeder mit einem Block droben. Und jeden einzelnen haben wir über ein Haus mit sechs oder acht Stockwerken drüberheben müssen. Dafür stand ein 500-Tonnen-Kran da, die Straße war für vier oder sechs Wochen gesperrt.

Und Ihre jüngste Reise ging nach Hamburg?

Martin: Da haben wir einen ganz verrückten Auftrag gehabt, etwas, das kaum jemand sonst machen würde: ein Küchenblock in drei Teilen, für zwei Gasherde und einen Elektroherd und eine Spüle, rein privat. Das war schon vom Transport her nicht ganz einfach, jedes Teil hat ungefähr eineinhalb Tonnen gehabt, war ungefähr 5 m lang, 1,50 bis 1,70 breit und 35 Zentimeter stark. Wir haben alles mit Hubwagen hineingefahren. Ich bin den Lastwagen mit dem Anhänger abwechselnd mit einem Mitarbeiter gefahren.

Wir schauen noch einmal ein wenig zurück in der Zeit: Wann hatten Sie Ihr erstes Auto?

Martin: Der Opa hat 1955 eines gekauft. Der ist aber nur wenig gefahren. Einmal, da ist er nach Mühldorf, es hat geschneit. Ein Schneepflug hat links auf der Spur vom Opa den Schnee rausgeräumt. Da ist der Opa mit dem Schneepflug zusammengestoßen … weil der Schneepflug nicht auf die andere Seite gefahren ist.

Der Opa hat überhaupt wenig Gefühl gehabt für Maschinen. – Wir sind einmal nach Aspertsham gefahren. Da hat er zu mir gesagt: „In die Garage musst du reinfahren.“ Wir haben eine recht komplizierte Garage gehabt droben an dem alten Haus. Ich war ja noch nie in einem Auto gesessen und hab daher zu ihm gesagt: „Lass mich doch erst einmal auf der Ebene fahren. Aber das hat er nicht, erst vor der Garage ist er ausgestiegen und hat gesagt: „So, und jetzt fährst du in die Garage rein.“ Da hab ich so rundherum müssen und dann einen Hügel nauf, alles recht kompliziert und eng. Er ist derweil ins Haus reingegangen und hat beim Fenster rausgschaut. Das war mit dem VW-Käfer.

Die Buchbacher CSU wird gegründet

Herr Dichtl, Sie waren Gründungsmitglied der CSU in Buchbach?

((Dichtl O-Ton Zitat 06.mp3))

Martin: Von daheim her war ich schon geprägt, weil meine Eltern sehr gegen den Hitler waren. Der Vater war taub, deswegen hat er immer sehr laut geredet. Die Mutter hat ihm oft den Mund zuhalten müssen, aus Angst, dass er abgeholt wird. Von daher war ich natürlich geprägt und meine Geschwister auch. – Der Dasch Valentin, zuerst Landtagsabgeordneter, dann Bundestagsabgeordneter, der ist zu mir gekommen. „Martin“, hat er gesagt, wir haben uns gut gekannt, „in Buchbach hat die CSU noch keinen Ortsverband, im Landkreis sind nicht mehr viele Orte ohne“. Und später kam er noch einmal mit dem [stellvertretenden CSU-Kreisvorsitzenden Nikolaus] Asenbeck. Da hab ich zugesagt, einmal einzuladen. Wir waren dann sieben. So haben wir [1968] den Ortsverband gegründet, ich bin Vorsitzender geworden. Ja, so hat das angefangen.

Was gab es denn für Anliegen beim Ortsverband?

Martin: Man wollte politisch tätig sein, dass wir im Landkreis eine Vertretung haben. Wir haben ja gar keinen Anschluss gehabt bei den Wahlen. Daher wollten wir schon reinkommen in den Kreistag.

Welche zentralen Themen gab es zu Ihrer Zeit im Gemeinderat?

Martin: Die Gebietsreform, das war nicht einfach. Auch die Wahlen vorzubereiten, zum Beispiel mit Ranoldsberg, dass die entsprechend vertreten sind. Das hat mir sehr viel Arbeit gemacht. Wie könnte man von vorneherein festlegen, dass die Ranoldsberger entsprechende Listenplätze kriegen, damit Aussichten für den Gemeinderat da sind. Das ist meiner Meinung nach recht gut gelungen. Damals war der Kammerer Bürgermeister in Buchbach, der Vater vom Karl-Heinz.

Der Musiker Martin Dichtl

Wo haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt?

Maria: Er ist in der Burschenkapelle gewesen, und meine Brüder waren auch dort. Sie waren befreundet und haben sich halt getroffen. So ist er auch manchmal zu uns gekommen, und so haben wir uns kennengelernt …

Spielen Sie selbst ein Instrument?

Martin: Ich spiele Bariton, ein Horn.

Martin: Zu dem Bild fällt mir eine Geschichte ein: Ich bin 1952 mit 14 Jahren nach Buchbach raufgekommen. Der Dichtl-Opa und die Oma waren schon 60 Jahre oder etwas älter. Und, mein Gott, damals, für Kinder haben sie halt nicht so viel Gefühl gehabt. Jedenfalls hab ich nicht fortgehen dürfen. Das war für mich schon sehr schwer. Da hat 1953 der Pfarrer Wimmer die Burschenkapelle gegründet. Das war ein intelligenter Mann. Er hat sich gefragt, was tu ich mit so viele junge Leut? Deshalb hat er die Burschenkapelle gegründet.

Der Opa hat mir dann sogar ein Instrument gekauft. Das Instrument hab ich heut noch, seit 1953, also seit 62 Jahren! Also dort hab ich hingehen dürfen. Das war immer ein langer Weg vom Pfarrheim heim, eine oder zwei Stunden hat das immer gedauert, bis wir heimgekommen sind [schmunzelt], es ist ja alles noch zu Fuß gegangen worden. Tatsächlich sind‘s nicht mehr als 100 Meter. Der Pfarrer hat alles arrangiert, wir haben bei Veranstaltungen oder bei Weihnachtsfeiern spielen dürfen. Mit der Blasmusik bin ich viel herumgekommen.

Das ist so gegangen bis 1960. Unser Kapellmeister war eher so ein Militärkapellmeister und Polizist. Da gab es immer mal Differenzen zwischen dem Pfarrer und ihm. So hat sich dann die Burschenkapelle 1960 aufgelöst. Am Tag vor unserer Hochzeit, beim Junggesellenabschied, hat die Burschenkapelle das letzte Mal gespielt. Der Pfarrer Wimmer hat immer bedauert, dass er keinen Verein gegründet hat damals. Deshalb, als sie wieder angefangen haben, da war ich sehr dahinter, dass es gleich ein Verein wird. Denn wenn eine Vorstandschaft da ist, die bemüht sich.

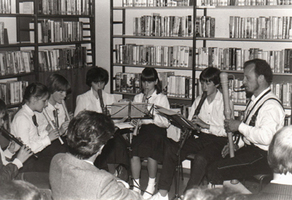

Später hab ich mit Kindern eine Flötengruppe angefangen, der [Sohn] Christoph war auch dabei. Wie die Mädchen dann 17/18 Jahre alt geworden sind, erst da ist es nimmer gegangen. Aber als ich den 60sten gefeiert hab, da haben sie wieder gespielt. Der Christoph mit 3–4 Damen. Sie haben sich dazu wieder getroffen, und jetzt kommen sie alle Monate zusammen und spielen miteinander.

In Pfarrgemeinde und Schützenverein

Sie sind beide in der Kirchengemeinde aktiv. Wie kam es dazu?

Maria: Durch den Pfarrer Wimmer. Ich bin in den Chor gegangen und war in der Jugendgruppe. Da haben wir uns getroffen, auch mein Mann ist dazugekommen. Da hat der Pfarrer Wimmer gemeint, es wäre gut, wenn ein Pfarrgemeinderat da wäre. Das war damals noch keine Vorschrift. Der Pfarrer Wimmer war halt seiner Zeit weit voraus.

Was gab es für Aufgaben im Pfarrgemeinderat?

Martin: Mein Gott, wenn halt so kleine Probleme da waren, da hat man darüber gesprochen. Vor mir war der Kremshuber Hans der Vorstand [im Pfarrgemeinderat], nachher ist er Landrat geworden. So ist das auf mich übergegangen, durch Wahlen ... Für den Pfarrer war es eine Hilfe, denn vorher hat er alles alleine entscheiden müssen. Und so war es eine Hilfe, man hat halt miteinander geredet.

Wurde auch über Empfängnisverhütung geredet?

Beide: Nein, nein.

Martin: Das ist nicht zur Debatte gestanden.

Sie sind Mitglied im Schützenverein, Herr Dichtl. Und Sie, Frau Dichtl?

Maria: Nein, das ist Männersache gewesen damals. Ich wollte gerne gehen, aber damals haben Frauen nicht gehen dürfen, die waren nicht erwünscht. Der Vitzthum ist gekommen und hat den Martin gefragt, ob er zum Schießen kommt.

Martin: Das war eigentlich ein Gesellschaftsverein. Man hat schon ernst geschossen, aber vor allem ist es um das Gesellschaftliche gegangen: Ratschen, Gaudi und Dummheiten. Dem Schützenmeister haben wir einmal, wie er ins Bett gegangen ist, die Lampe vom Schlafzimmer runtergeschossen. Er hat‘s Fenster aufgehabt, die Frau war schon im Bett … Das hat uns grad gefallen, als erwachsene Männer, gell.

Maria: Oder im Winter haben sie eine Haustüre mit Schnee verbaut ...

Martin: …, dass er nimmer rauskönnen hat.

Technik:

Tascam DR100-MKII PCM Rekorder, Sennheiser MKH 406; MKH 416; SQN-4S mini; wav, 16 bit